取下一块面团,用手掌轻轻搓出石榴雏形,再做出石榴的绿叶和花朵……近日,在环翠区张村镇王家疃村,村民王玉清正练习着手工制作胶东花饽饽。“花饽饽在很多喜庆场合都用得上。”王玉清老人之前没有机会学习,后来参加了威海乡土文化研究会通过入村调研设计的“文化下乡”——胶东花饽饽技能培训,学到了一技之长。

2019年起,威海市在全国率先通过公共文化服务公益创投方式,引导社会力量参与乡村公共文化服务,根据老百姓需求,开启文化下乡“点餐”模式,群众的主动权与日俱增。在公共文化服务上,变“政府端菜”为“群众点餐”,威海走出了一条独具特色的乡村文化振兴之路。

以群众需求为导向

引领公共文化服务新风尚

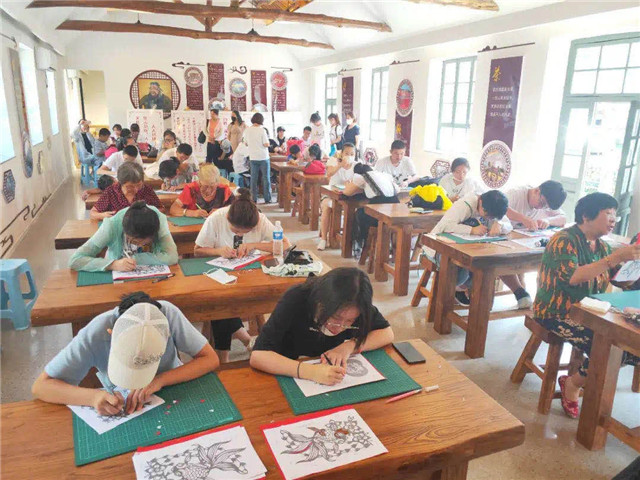

文登区葛家镇葛家村村民于川玲是一名鲁绣能手,只要有空闲,她就会在绣花“撑子”上飞针走线,绣出葛家镇的优美风光。别看于川玲现在穿针引线熟练得很,一年以前,她可是鲁绣“小白”,因为文登区民间艺术家协会进村入户调研群众文化需求设计的“鲁绣技能推广促进乡村发展项目”,于川玲有了向鲁绣传承人田世科老师学习的机会。

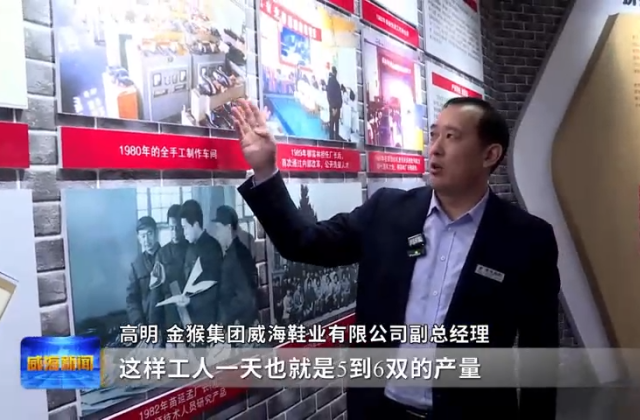

“如今,农村居民的日子越来越富裕了,物质生活有了很大提升,但乡村的公共文化服务与城市社区相比,还不够完善。”威海市文化和旅游局党组成员、副局长张美丽表示,为了补齐“短板”,威海市文化和旅游局积极开展送戏下乡、送电影下乡等“文化下乡”活动,把群众喜爱的节目送到家门口。

为精准满足乡村精细化、专业化、多元化的公共服务需求,威海市将公益创投这一理念引入公共文化服务领域,在全国创新开展公共文化“公益创投”试点。公共文化公益创投中,政府主要是搭建平台、制定规则,由专业第三方机构具体承办,社会组织或企业参与投标实施。

环翠区张村镇王家疃村有“实现文旅融合发展”的需求,威海乡土文化研究会进村了解现实需求后,设计了王家疃村“乡土·乡愁·乡学”项目,最终入选并获得项目资助。

在调研需求的基础上,威海市文化和旅游局于2019年首期打造8个乡村综合性文化服务中心示范点,通过公益创投方式引导全市多家文化类社会组织通过竞争方式获得资助,进入乡村实施16个乡村公共文化服务项目,专业、精准满足乡村群众公共文化需求。2020年,威海市在全市层面以制度化形式更大范围推开公共文化服务公益创投工作,52个社会组织、100多人深入25个乡村进行调研,针对村民的迫切需求设计出60多个项目,遴选出25个涵盖文化传播、传统文化保护、传承创新等乡村公共文化服务项目,实现乡村公共文化服务的专业化、精准化供给。

通过2019年、2020年持续实施乡村公共文化服务公益创投,威海市利用120万元资金投入,撬动了乡村公共文化发展大效益。项目实施以来,共开展服务项目41个,服务时长13120小时,建设基层文化团队90余支,培训基层文艺骨干1600余名,实现了公共文化服务由“送文化”向“种文化”转变。

引入“活水”

壮大公共文化服务“蓄水池”

公共文化服务公益创投,政府不直接购买服务,而是和专业第三方机构——山东大学威海法学院基层社会治理服务团队,合作扶持具有成长潜力的文化组织,让这些文化类社会组织从小到大、从弱到强。经过培育的社会组织重点面向乡村开展类型丰富的公共文化服务,填补乡村公共文化服务短板。

为确保公共文化公益创投项目征集评审公正公开、项目资助资金使用管理阳光透明,威海市文化和旅游局与山东大学威海法学院基层社会治理服务团队对威海市公共文化服务公益创投活动申办的每一个环节都进行了科学筹划、严格审查。

“一个地区有一个地区的乡土文化,威海乡土文化研究会特别希望把威海的乡土文化进行更多、更广的推广。”威海乡土文化研究会秘书长王金表示,之前,不知道如何对接有更多需求的群众,研究会成员希望提供服务却“力不从心”,“公共文化服务公益创投,让成员有更多机会进行实践实操,在精准满足群众公共文化服务需求,提升成员自豪感和成就感的同时,也极大的促进了研究会成员自身的知识挖掘,吸引了更多专家学者加入威海乡土文化研究会。”

“文化公益创投项目,为我们打开了通往精准服务大门的金钥匙,为我们以后的公益活动指明了方向。”王金同时表示,除了政府资金支持外,威海乡土文化研究会还采用自筹资金开展公共文化服务活动。

“在培育发展社会组织的过程中,政府不可能大包大揽,主要还是依靠社会组织的自身发展。”张美丽表示,通过文化公益创投,可以激发社会组织自身的成长动力,让社会组织在基层的沃土中获得发展,同时还可以带动更多的社会组织实现美好“蝶变”,“乡村文化振兴,不仅仅是‘送文化下乡’送来的有形文化产品,更是无形的文化理念和无价的文化帮扶。”

四两拨千斤

小资金撬动大效益

环翠区张村镇王家疃村,村民们耐心地跟着威海乡土文化研究会专家学做木艺手作书签;高区初村镇马石泊村,威海春华残障康复服务中心为村民进行康复保健技能培训;经区崮山镇所前庄社区,威海市微泉社会工作服务中心教授社区孩子们通过细致观察,用手中的画笔将农耕文化的独轮车、簸箕以及传统挂钟等老物件呈现在画布中……在威海市的多个乡村,通过文化公益创投,一系列丰富多彩而又精准对接老百姓需求的服务,被源源不断地引入……

“‘点餐’公共文化服务更适合自己口味。”王玉清说,在威海乡土文化研究会进村开展的胶东花饽饽技能培训中,专业老师手把手教授,自己做花饽饽技能明显提升,亲朋都夸手艺不错。

“田老师绣的五谷丰登和龙凤呈祥特别好看,非常有震撼力,我也有了自己努力的目标和动力。”于川玲说,鲁绣已成为自己生活的重要组成部分,只要有时间,自己就会穿针引线,绣上一绣。

威海市通过公共文化服务公益创投方式,变“政府端菜”为“群众点餐”,为乡村文化振兴注入源头活水,提升了乡村公共文化服务供给的规模和能力,促进了社会效益和经济效益的双丰收,百姓的幸福感和获得感得到显著提升。

公共文化服务公益创投只是威海市创建国家公共文化服务体系示范区的缩影。在城市书房建设中,通过媒体、网络、座谈等形式听取人民群众的意见;完善了市、区(市)、镇、村四级设施,通过政府购买服务,配齐了专职队伍,建立了“一体化”的城乡公共图书馆、文化馆总分馆服务体系;建立新时代文明实践信用积分激励机制,通过信用积分,引导市民以志愿服务的方式参与公共文化服务等工作……近年来,威海市在公共文化服务方面不断创新、探索,赢得了广泛好评。

“威海精致城市建设离不开文化引领和公共文化服务支撑。”张美丽说,十四五期间,威海市公共文化服务建设将继续与精致城市建设、国际化战略、红色基因传承、新时代文明实践等工作紧密结合,深化公益创投、文化志愿服务时间银行等创新项目,加大公共文化投入,加强与高校、研究机构合作,打造公共文化高端智库,创建文化治理研究院,建设区域公共文化治理研究联盟,围绕精致文化、文旅融合等主题开展创新研究,持续推进公共文化服务高质量发展。(Hi威海客户端记者 时英艳/文 威海市文化和旅游局供图)