“滴滴……”随着提示音响起,南海新区榆树底村村民于建茂轻点鼠标,自家苹果“触网”飞向全国。今年,他家收入超过20万元。

2019年,千万个“于建茂”们迈开了先进技术与现代农业融合发展的步伐,用“互联网+”按下了乡村振兴的“快进键”。

按这一“键”,既需要底气,也需要实力。我市不仅从大处着眼,编制完成《威海市乡村振兴战略空间规划(2018-2035年)》,为乡村振兴这道大“命题”,圈定出“得分攻略”,还从细处入手,各区市、开发区分别成立工作专班,保证乡村振兴重点任务一一攻克。

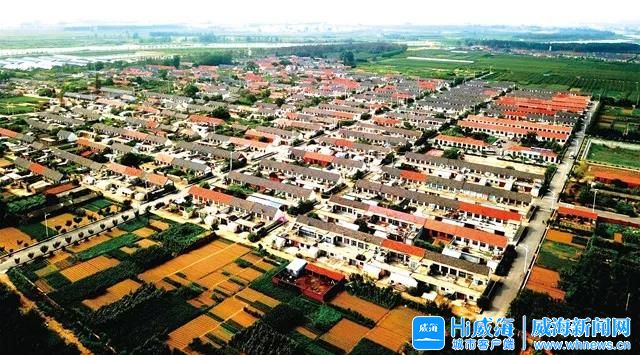

10个乡村振兴样板片区,当起了“主攻手”,分类探索乡村振兴实现路径;农村土地制度改革“唤醒”沉睡资源,激活乡村发展基因;越来越多的“农民”正在从身份变成职业,多种新型农业经营主体数量稳步增多;田里原本“灰头土脸”的农产品,纷纷印上自己的品牌,开始“转型”,附加值越来越高,产业链越拉越长;农村不断焕发新气象,农村基础设施提档升级,群众幸福感获得感不断增强;层出不穷的干净整洁农村,正在成为人们向往的“诗和远方”。“乡村振兴”这个广袤大地上最动人的构想,已经从蓝图稳步走向现实。

答 卷

印 记

《威海市乡村振兴战略规划(2018-2022年)》

2019年6月14日,市新闻办举行新闻发布会,介绍《威海市乡村振兴战略规划(2018-2022年)》有关情况。《规划》指出,到2020年,全市创建省级美丽乡村连片示范区15个、示范村100个;创建市级美丽乡村连片示范区30个、示范村200个,全域美丽乡村标准化覆盖率达到75%以上,提前实现全面小康领域、人口、区域全覆盖。到2022年,乡村振兴取得重大突破,40%左右的村基本实现农业农村现代化。

专业乡村规划师

根据《乡村振兴样板片区建设规范(试行)》,我市聘请6个规划师团队29人服务乡村振兴样板片区的规划建设。专业乡村规划师团队人员由知名建筑师、设计师、规划师、策划师、乡道专家等组成,每个团队由3-5人组成。在实际工作中,及时发现样板片区规划设计中存在的问题,并对规划提出可行性意见与建议,使规划更具科学性、合理性和可操作性,确保规划落到实处。

乡村振兴“双招双引”对接大会

2019年8月12日,威海市乡村振兴“双招双引”对接大会召开,会上,各区市、开发区进行了重点产业项目推介,签约项目17个、总投资166亿元。

农业项目签约率

根据省发展改革委、农发行山东省分行联合公布的第一批乡村振兴重大项目库项目名单,我市共上报22个项目全部入选,占全省入库项目的十分之一,签约率全省第一,可贷款额度总计110.2亿元。

“四清”“五化”“七改”

2019年9月23日至25日,全市乡村振兴重点工作观摩会议召开,集中观摩20个乡村振兴样板片区。会议指出,要持续开展农村环境整治,扎实推进“四清”“五化”“七改”工作,进一步改善农村人居环境,让每一个村庄、乡镇驻地都清清爽爽、干干净净、海晏河清。截止目前,共改造农村公路577公里,958个村实现村内道路硬化“户户通”;529个村完成饮用水工程改造提升,357个村建成污水处理设施,农村无害化厕所改造普及率达到92.1%。荣成市被省政府确定为全省农村生活垃圾分类第一批试点。

亲 历

邵家庄卖瓜不用夸

邵天成(中)变成了远近闻名的“地瓜书记”。 受访者本人供片

时隔一年时间,再次见到经区崮山镇邵家庄党支部书记邵天成时,他没什么变化,还是皮肤黝黑、干练利落,可邵家庄却发生了巨大变化:村集体收入增加30万元,村内道路全部硬化,村民文化活动室新建完成。

这一连串让人眼馋的红利,靠的是啥?“地瓜呗!”邵天成谈起自己的“心头好”,言语间都是“炫耀”:“咱的地瓜不用‘自夸’,今年都不够卖。”

“爆款”地瓜,不是“横空出世”,是有“硬核”支撑的。邵天成说:“秘诀就是,市场需要什么品种,我们就‘投其所好’育什么品种的苗。”每年开春,邵天成折腾着换旧苗育新苗时,不少人就会开玩笑问他:“市场又‘告诉’你该换品种了?”

市场还真会“说话”。这一年间,邵天成只要听说哪里有农产品展览会,他肯定要去凑热闹,随身带的永远是“邵氏两件套”:不同品种的地瓜干,逢人就让免费品尝;一个小本子,随时记录消费者的口感反应。邵天成不光忙着参加各种展览会,还忙着对购地瓜苗的客户挨个进行电话回访,哪个品种的地瓜卖得快、卖得贵,他都详细记录。在各个地瓜微信交流群中,也有邵天成活跃的身影,市场上但凡有什么新技术、新品种等“风吹草动”,他都能第一时间“一网打尽”。

指着这些密密麻麻的第一手分析数据,邵天成打趣地说:“这不正是市场‘说’给我的话么,听它的话,育地瓜苗,一准没错。”

带着“知识味”的地瓜苗,一上市不用“自夸”,就能“一炮而红”。2019年5月,邵家庄村地瓜苗全部销售一空。在邵天成的回忆里,那段时间最忙,一边给收了定金的客户退钱,一边把新上门的客户“推”出去。其实,不是邵天成故意“高冷”,邵家庄的地瓜苗是市农科院专家免费给做的脱毒试管苗,指导进行试管苗移栽,所以不管邵天成怎样“死皮赖脸”地磨,也没多少株。“当时一次性就退了150万株地瓜苗的订单,不管出的价格多高,咱也没苗卖了。”

看着到嘴边的鸭子就这样飞了,邵天成反倒心情不错。“这说明咱的苗被市场认可了。”

不过,短暂的“沾沾自喜”后,邵天成陷入了思考:邵家庄地瓜苗想要一直火下去,不仅要踩准市场的步子,还要跟上客户的需求。于是,邵天成“大手笔”在村里成立一个植物组培实验室,自己做脱毒苗,自己移栽,“有组培实验室后,扩大育苗量,仅这一项,估计一年就能给村里再增收20万元。”

眼下,邵家庄的地瓜产业越做越大,育苗品种从7种增加到现在十几种,基地也从最初的两个育苗大棚,如今发展成了四个育苗大棚,棚里地瓜苗长势甚是喜人。不远处,另一个种薯育苗大棚正在加紧建设。旁边,20排临时搭建起来的小型种薯育苗棚里,也满是正在生长的地瓜苗。

邵天成种地瓜越种越有信心,越种越有经验。百姓们都说,他种地瓜种上“瘾”了。其实,让他上瘾的还有无花果。

2019年,全市集中建设10个乡村振兴样板片区,邵家庄就在经区无花果产业样板片区内,邵天成搭着这辆“顺风车”,开始围绕无花果,请专家、引品种、搞技术,一项工程都没落下。现在邵家庄已建成无花果初级加工区、无花果冷链储运中心、无花果产销展示中心。“这么好的发展机会几乎就是为我们量身打造的,怎么可能不抓紧?”

连绵的地瓜青蔓、无花果叶子,在风中摇曳,仿佛也在述说着邵家庄未来的畅想。走在地垄上的邵天成,“野心”再一次勃发:2020年,要让村集体增收45万元,用地瓜、无花果堆起一个小康村。

果香飘满致富路

杜军辉(左2)深入企业服务。资料片

农闲时,这可是“黄金”时间,杜军辉四处联络农业专家,抓紧给辖区里的农民们充电。

杜军辉是临港区农业经济发展局农业科负责人,他负责的农业科堪称“小中枢”,牵头麓源果乡示范区的创建工作。

2019年,麓源果乡入选全市乡村振兴十大样板片区,之所以能够入选,是因为有“过人之处”:临港区用工业化理念、项目化思维发展农业,纵贯一二三产的全产业链条,农业农村现代化程度迅速提升。

现在“风光”,以前可是另外的模样:大多是小农户无序发展,无规模、无技术、无品牌,单纯靠搞批发赚钱,收入低、发展慢。

听到省市要大力发展农业“新六产”的风声时,杜军辉觉得自己登上了可以“一展身手”的舞台。他明白牵牛要牵牛鼻子的道理,所以给自己列下了“战表”:从转变农民思路入手,培育农业人才,让他们自觉向适度规模化经营发展。

开启培训会、邀请专家到田间地头讲课……样板片区内有45.8平方公里,杜军辉一年车程就是2万公里,他也接连“跑”出了好消息:区内的一畦春、富盛、鸿树林等家庭农场被评上了市级家庭农场示范场,小果农的种植园面积不断扩大,农产品从批发转向定制,果品价格接连“跳高”,近年来,先后诞生了300多个新兴农业主体,3年培育了253名新型职业农民。

对农业来说,二产加工既是短板,也是重点,用精深加工拓展农产品发展,是一个美好的前景,但是钱从哪来?杜军辉又跑了起来,为企业申请资金扶持。

想要“快准狠”地申请到资金,必须要找准突破口。这段时间农产品加工补助政策下来了,杜军辉带着专家去威鹰玫瑰、汉江食品等农产品加工企业走访调研,询问政策申报情况,还有什么困难需要区里帮忙解决。

眼下,樱聚缘NFC果汁全线智能化生产设备已经进场调试,上善堂集团的芦荟饮料卖进欧美市场……产业短板补齐,农业产业欣欣向“融”。

想要接二产连三产,就必须要有“硬招”。杜军辉寻思着要用与知名销售商合作扩大市场。他组织辖区企业先后与上海叶臣、新农堂、顺丰生鲜、有味供应链等知名电商合作,讲出临港水果的“好故事”,订单雪片般“飞”了过来。这证明路子走得对,他的“野心”更大了,打算把片区内的300家企业培育成品牌,用一个个小品牌打造“临港水果”这个大概念。

偌大的麓源果乡样板片区跑下来,45.8平方公里的区域,在他的心里像一个大棋盘,每一个企业就是小棋子,棋子到哪里,服务就跟到哪里。这个企业需要安装水肥一体化,那个企业需要注册商标,他用一项项琐碎的工作完成着心中的大梦想:把麓源果乡打造成省里最好的样板片区,让加工端、生产端、销售端完备,让企业用最低的成本获得最高的市场竞争力,把片区的发展真真正正变成农民的收益。

心 声

贝草夼村村民王宗文

花甲老农变股民

王宗文在杏园修剪枝丫。 Hi威海客户端记者 孙艺嘉 摄

冬日,一片苍山上,老树遒劲。

沿着蜿蜒的山路行驶到尽头,环翠区羊亭镇贝草夼村村民王宗文正在杏园修剪着枝丫。“这叫红盖杏,熟透了就像胭脂点在大闺女脸颊上,又香又甜。”摆弄着杏树,他的脸上净是满足。

贝草夼是威海的“杏花村”,每当清明时节,漫山遍野杏花齐放,到了六月份,红彤彤的杏子挂满枝头,游客络绎不绝。

守着天赐的资源,村党支部书记王恩茂就想着打造特色鲜明的一村一品。“咱们不如钻研杏产业这一品牌,把资源变资产,咱们村民变股民,人人都受益。”在村民大会上,王恩茂向大家说出了计划。

花甲老农民变股民,闻所未闻,赔钱了咋办?王宗文下意识拒绝了,他的儿子得知后却喜出望外,“咱这产业可是独一无二,开发出去可是稳赚不赔的好买卖啊。”看着跃跃欲试的儿子,王宗文点了头,入股6万元,与同村的158名村民一起变成了股东。

成立公司得到了羊亭镇政府的支持,没多久镇上就给村里修了路,两三个月的时间,七条进山赏景的水泥路修好,游客再也不用愁行路难,接着,民宿、滨水餐厅、采摘园陆续上线,杏产品加工厂也在筹备中。围绕杏子做文章,贝草夼村一村一品的发展路线越来越明晰。

冬藏时节,王宗文时常在村头查看项目建设进度,与他一起矗立村头的还有一颗170年的古树,老树虬劲的枝头,又现一片好光景。

马石泊村村民于秀娟

“免检村”成了样板

于秀娟(右)正在与村民填写调查问卷。Hi威海客户端记者 孙艺嘉 摄

白净的房屋,整洁的街道,临近年关,高新区初村镇马石泊村四处洋溢着新的气象。看着清新怡人的村居环境,谁也想不到,这里曾经是远近闻名的“免检村”。“为啥叫免检村?因为各项检查都不用过来看,环境太差了。”村民于秀娟说。

多年来,村民已经习惯了“脏乱差”。但在2019年,全市开展美丽乡村整治行动,邻村都进行得风风火火,村干部看在眼里、急在心头。

干着急没用,得拿出实打实的硬手段。村里首先实行网格化治理,家家户户划分区域打扫,谁家撂挑子,村干部就磨破嘴皮子劝,硬是把“刺头”磨平了。为了让干净的环境维持得长长久久,村里想了一个绝招,成立老年议事团,选举七位成员,团长都兴良今年86岁,最年轻的也有70岁了,每天的工作就是戴着徽章进行卫生督导。“他们的话村里可没人敢不听。”于秀娟解释说,“别看他们岁数大,那可都是德高望重的长辈”。

大半年下来,马石泊村“脏乱差”的帽子终于摘掉了。村民也有了新爱好,那就是跳广场舞,集体活动的舞台叫孝德文化园,在以前可是一片草摞堆,为了遮丑,村里还垒起两米的高墙挡得严严实实。

“掩耳盗铃的日子一去不复返,不仅不用遮丑,我们还成了榜样,欢迎大家来参观啊。”于秀娟满是自豪地说。(Hi威海客户端记者 杨彩明 孙艺嘉/文 张艳萍/制图)