【口述人物】

王夕杰,男,1954年出生,威海国际机场退休职工,中共党员。1992年至1995年间,参与威海国际机场建设的全过程,时任威海民用航空场站修建科科长,2014年退休。

1992年7月,经国务院、中央军委批准,威海机场为军民合用机场,按国际空港标准进行改造。1995年10月31日,改造后的机场正式通航。

作为当时的威海民用航空站场站修建科科长,3年里,我和同事及来自全国各地的建设者同甘共苦,见证了荒滩变身航班频繁起降的停机坪,见证了航站楼拔地而起,见证了威海空港从无到有,见证了威海机场建设的沧桑巨变……

嗓子喊哑了腿跑细了,我和同事谁也没叫过苦

1988年2月9日,经上级有关部门批准,威海市使用空军文登机场开展民用航空运输,成立了威海联航。也就在那一年,我进入威海机场系统工作。这样一个历史机遇让我遇上了,我常为自己感到幸运。

1992年8月,威海机场正式动工兴建。当时,我是威海民用航空站场站修建科科长,主要工作是协调各施工方、参与方之间的关系,非常繁杂。这次的建设内容涉及加长跑道、完善跑道指示灯、拆除机场周边设施、建设通讯站和导航站等。由于在很多施工项目上我们威海的施工队不具备施工资质,因此,进场施工的大多是外省有资质的施工队,多的时候,多达10几个施工队同时进场。大家语言不通、施工时间不同、需要地方配合的内容不同,这些都需要我们科来协调。

那时我们科也就十来个人,工作真可以说是连轴转。我们白天跑工地,晚上加班,加班到晚上10来点很正常,连续一个星期不回家也是常有的事儿。开工一个多月,我们都被晒黑了。

20世纪80年代的威海机场第一代候机楼。

毫不夸张地说,当时大家说话说得嗓子都哑了,走路走得腿都细了,但从没有人叫过苦。为啥?因为大家心里都明白,威海要建自己的民用机场,这可是开了威海交通的先河,能够参与其中,是一件“可以骄傲一辈子”的事情。“说实话,那时候不光我们这样想,我们的家人也都这么想。”

印象深的险情,是两处施工场地突发地基降水

3年间,虽说工程建设进行得很顺利,但突发情况还是时常发生。我印象深的是两处施工场地同时出现地基降水情况。

第一处是新建的停机坪。施工前,这里是一片荒草滩。施工方在下挖至地下3米时,突然出现淤泥层,一直挖到地下7米,淤泥层才消失。怎么办?必须回填!否则,地下水下降就会在这里形成湖泊。当时工期紧、任务重。我急得满嘴都是泡。我紧急联系周边七八个村子调集石子等建材进行回填。好在当时对方都非常支持机场建设,大家二话不说,拖拉机、货车争相将建材送到施工现场。最终,险情被消除,工程得以顺利进行。

除了停机坪遇到地下降水,我们当地施工队承建的全机场最高的建筑——航调楼也遇到了同样的险情。探测时没有发现这片区域异常,但下挖3米左右的时候发现了松散的泥土,下挖到9米的时候也出现了降水。

20世纪90年代至本世纪初的威海机场候机楼。

施工的时候正值雨季,泥土中的水再加上地基降水,即使好几台抽水机同时工作,地基里的存水仍难以排除。因为水量太大,回填并不能解决问题。最后,我联系威海本地多个施工队负责人,大家集思广益,最终决定采用“井点降水”的方式,在基坑四周埋设一定数量的滤水管,利用抽水设备抽水使所挖的土始终保持干燥状态,最终控制住了降水。

为干好工作,生活的苦累大家全然不顾

虽然已经退休好几年,但我的身体仍非常硬朗的。我经常和家人开玩笑说,这都是建机场的时候骑自行车打下的基础。

我们科室有十多个人,但与建设规模相比,人手远远不够。很多时候因为距离远本该开车去办事,但当时只有三四辆车,所以我们只能靠走或骑自行车。机场其他同事都笑我们“开车不用证”。

在建设后期进行倡导设施安装的时候,作为甲方,我和同事经常去现场监工,尤其是安装跑道灯,要按照图纸挨个检查边灯、中线灯等,还要查看管线的保护层是否完整。机场跑道有2600多米长,我和同事们每天都要骑着自行车一段一段地查。

因为自行车骑得太频繁,轮胎经常坏。走路走得多,鞋子也经常磨破。为此,我和家人开玩笑说,现在,每天规定自己要走一万步,这要是放在当时,每天两三万步都打不住。因为总是在外作业,大家的脸部、脖子、胳膊上的皮肤很早就被晒爆皮。

21世纪初的威海机场航站楼。

白天骑着自行车去看跑道建设,作为甲方,晚上我们还要对施工现场进行监管。我记得铺筑滑行道时,每天浇筑的水泥有400吨至600吨,白天干不完,只能晚上接着干。加完班,错过了饭点就凑合吃点冷的。住的地方也很差,9个人挤在一个宿舍里。现在想想,当时条件真的很苦。但是因为大家心里始终都有股好好干的劲儿,这些苦也就顾不上了。

工作苦、累,更有危险。有一次,我开着一辆吉普车去文登调石子,为了赶时间抄近路,回程经过天福山过一条沙河,因为正好赶上下雨,河里的水流很大。车子行驶到河中央的时候陷了进去,车轮一个劲儿打滑却出不去。幸亏我慢下来缓踩油门,才过了河。当时手心里全是汗,要是处置不当,车子就被大水冲走了。

机场的一次次改变,我看在眼里喜在心上

虽然我没有参与具体的施工,但几乎每天都在工地上忙,因此,见证了机场建设的每一步。经过3年努力,1995年10月31日,威海机场扩建完成并举行通航典礼,正式通过国家民航总局的验收。现在回想起来,我有一个遗憾,没在通航现场拍张照片留念,但建设机场那3年经历的事却一直深深印刻在我的脑海中。

1995年10月31日,民航威海机场举行通航典礼。

在机场工作的这些年,我觉得自己和动物“很有缘”。建设前探测荒滩地质的时候,我跟着勘探队出现场,一铁锨下去,能挖到好几条蛇。机场通航后早期净空管理,我甩鞭子驱鸟。如今的机场,再也不需要使用这种“原始”的工作方式了。

工作环境的艰苦还体现在很多方面。当时跑道除雪工具主要是吹雪车,而且没有消音。吹雪车用的是飞机发动机,操作者即使带上耳麦最多也只能坚持15分钟。我尝试过驾驶吹雪车,超过15分钟之后,整个人的听力就会暂时受到影响,情绪还会很暴躁。

1988年7月1日威海机场首航。

随着大型飞机增多,运输业务日趋繁忙,各项设施亟须改善,威海国际机场完成了数次扩建。

2004年威海国际机场进行了改扩建工程,完成飞行区一套盲降导航系统、道面嵌缝、围界更新、助航灯光电缆设备更新、飞行区引导标记牌、航站楼改扩建、供电供水系统改造以及联检部门办公楼等工程,于2006年1月24日,通过民航华东地区管理局、民航山东监管局验收。

2007年的威海机场候机楼。

2008年,威海国际机场对原有站坪进行扩建,并新建一条由现有平行滑行道通往扩建站坪、可满足D类及以下飞机滑行需要的站坪调度滑行道。

2010年的威海机场候机楼。

2009年,威海国际机场新建国际航站楼及综合服务设施建设,2011年完成建设并投入使用。

2019年,威海国际机场又开始对停机坪及附属设施进行扩建。扩建后,停机坪面积将达到7.39万平方米,扩建停机坪机位12个。建成后,威海国际机场机位将达到20个。

从1995年通航,威海国际机场可满足年旅客吞吐量51万人次、货邮吞吐量3800吨,到现在这次扩建,威海国际机场可满足年400万人次旅客吞吐量、2.6万吨货邮吞吐量需求。

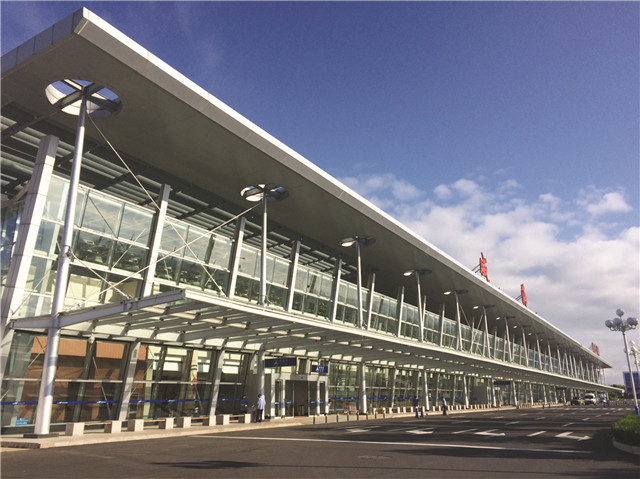

如今的威海机场候机楼。

25年里,我见证了威海国际机场的起步,见到了它的日新月异,这一切都让我倍感惊喜与自豪。我相信,未来的威海国际机场会继续向着更高标准迈进,开启新的征程。(Hi威海客户端记者 张玉婷/文 威海国际机场供图)