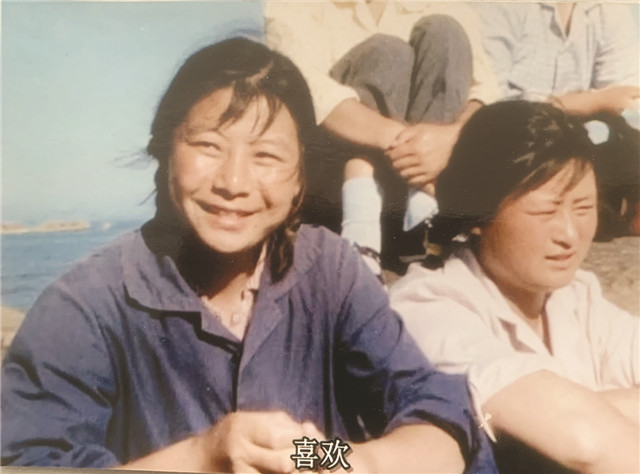

【口述人物】

宋立芬,女,1949年出生,石岛管理区港湾街道大鱼岛社区人。1970年至1976年,在渔船上工作,其中1972年8月至1976年8月,任赫赫有名的“海上大寨”大鱼岛村“三八船”第一任船长。

提到渔业生产,相信大部分人的脑海中会浮现皮肤黝黑、体格健壮的渔家汉子在海上捕鱼的场景。然而在上世纪七十年代,大鱼岛村却出现了渔家女子出海捕鱼的新鲜事。“闺女船”(后改为“三八船”)上的女子们,以“连续六年创造出山东省同马力渔获量第一”的骄人业绩,谱写了一曲“巾帼不让须眉”澎湃劲歌。

作为第一对“闺女船”其中一名船长,我亲历并见证了那个激情澎湃的年代。

在海上搏风斗浪24天克服晕船关

1968年5月,联中毕业后我回到村里,在村里的水貂场干活。因为性格要强,心里一直想干点有挑战性的活儿。当时村里有三大行业——养殖、近海捕捞、远海捕捞。出海作业因为劳动强度大,危险性高,以前只是男劳力干。1970年,村里重点发展远海捕捞,新建了两条船,但苦于找不齐船员。我知道后,主动向村党支部书记提出“咱为什么不组织女的上船?”。他一听非常惊讶,毕竟在此之前,整个荣成还没有女的出海打鱼。几天后,村党支部书记问我:“让女人上船,能行吗?”当时,我斩钉截铁地说:“男的能干的,我们女的照样能干!”

1970年8月,我和金秀兰、王爱秋、宋立芹4个女青年分别上了鲁荣渔67、鲁荣渔69两条船当学徒。那一年,我和金秀兰21岁,宋立芹18岁,王爱秋17岁。

对于我们4个人来说,出海作业困难重重,其中最难的是晕船。一开始,我们在甲板上站都站不稳,船在浪头中忽上忽下颠簸,每个人的五脏六腑都翻了个儿,吐了一回又一回,吃不进一点饭。即使这样,我们没有一个打退堂鼓。为减轻我们的痛苦,一些老船员主动把大铺让出来,并传授一些防晕船的知识。

当时一个航次是8天。有一次,我们连续3个航次没下陆地,24天在海上搏风斗浪。最终,我们渡过了晕船关。我们四姐妹的表现,赢得了村领导和乡亲们的赞赏。后来,村里又陆续挑选了几批共计十几名女青年上船学习。

第一网就拉上1000多斤对虾

1972年8月,村里为提高渔业产量,新上了一批好船、大船,于是就把男船员不愿用的一对1956年制造的40马力木壳机帆船给我们用,船号分别是鲁荣渔71,鲁荣渔73。我们终于有了自己的渔船!

那个时候,金秀兰和我分别是这两条船的船长。每条船除了3名男指导老师,其余岗位都由经过锻炼后的女青年担任,共计20多人,年龄最大的也才20岁出头。因为船上大部分是女的,我们就把这对船起名“闺女船”。

每年的8月到11月是渤海湾捕捞对虾的季节,“闺女船”组建后马上投入生产。我们从石岛港出发,航行14个小时才抵达作业海区。下第一网时大家都非常忐忑,因为这是第一次出海作业,究竟能打个什么样的产量,心里没有底。这一网拉上来,满满的对虾,活蹦乱跳的,大家那股欢喜劲就别提了,我的泪都忍不住了,那个时候太激动了。第一网拉上足足1000多斤对虾,实现了开门红。

捕捞对虾期间,要持续在海上作业3个多月。每条船上10多名女青年在不足20米长的小船上,每天没黑没夜地下网起网,拣鱼货补鱼网,还得下鱼舱理鱼货,浑身沾满了鱼腥味,衣服上的汗水湿了干,干了又湿。只有在下网后的空当,才能在潮湿狭窄的睡铺里睡一会儿,其中的艰辛外人很少知道,但我们以此为乐。平日里,大家没有分清你是机仓的,我是甲板的,姐妹们干起活来齐心协力,歌声笑声不断,大家都乐呵呵的。

那一年,我们在渤海湾捕了3万斤对虾,创造了全国同马力渔船产量最高的记录。后来,在村里人的眼中,“闺女船”已是一种荣誉,被选到船上的姑娘们心里高兴,家里人也感到荣耀。

一直是村里同马力渔船中效益最好的

1973年,荷兰著名导演、新闻记者尤里斯·伊文斯和罗丽丹夫妇到大鱼岛采访,拍摄有关大鱼岛的新闻纪录片,从此,“海上大寨”大鱼岛和“闺女船”名扬世界。

同年夏天,中央说唱艺术团马季和唐杰忠等人到大鱼岛采风,听说“闺女船”收港卸鱼,他们赶到码头上观看,看到刀鱼一筐一筐地往码头吊,码头上人们用竹杠子不停地抬,心里都非常激动。后来他们创作的以大鱼岛“闺女船”为原型的相声作品《海燕》,就有了一筐一筐又一筐,抬、抬,快抬、快抬这些经典台词。

1974年,国家水产总局特批大鱼岛“闺女船”1对60马力渔船,新船决定在黄海造船厂建造,当时我们高兴得不得了。兴奋之余我想,虽然是新船,但主机动力还是小,追赶游速快的鱼群船速还是跟不上趟儿,于是我建议在新船装上135马力高速柴油机。荣成县水产局和黄海造船厂的领导很支持我的想法,相关人员现场办公敲定新方案,船厂加班加点重新设计机仓布局,很快一对60马力船壳、135马力主机新船下坞了。当年秋天,同样参加渤海湾捕对虾大会战,新船马力大、航速快,拖起网来得心应手,捕捞的鱼虾产量比小船高很多。看着吊上来的一网网活蹦乱跳的鱼虾,姑娘们的心里美得真是没法形容。

海上作业常伴随危险。一次,王红玲的右手被绞去3个手指,落下残疾。17岁的栾彩兰在一次作业中腿被机器碾断,小腿以下截肢。她苏醒后第一句就问医生还能不能出海,得到否定答案后,嚎啕大哭。伤养好后,她装上假肢又上船了,不能干重活,就在船舱中看机器,这一干又是5年。

那个年代,大鱼岛远海船队有十一对半拖网渔船,我们“闺女船”和其他船一样,哪里有鱼群就到哪里作业,东海、黄海、渤海都留下我们的航迹。

为多打鱼,“闺女船”常常是正月初二就出海,干到腊月二十七八才收舢。每年,我们都始终是同马力渔船中拉得最多、效益最好的,这让人刮目相看。

渔船就是我们的家,谁也舍不得离开

那个时候渔船就是我们的家,谁都舍不得离开,很多人结婚后还在船上干活。

记得1973年秋天,上级把一张工农兵大学入学登记表送到我手中,上大学是我梦寐以求的愿望,看着手中的入学登记表我心里万分激动。姐妹们得知我要上大学的消息后连夜来到我家,看着我说,“闺女船”刚干满一年,你要是走了,我们可怎么办?就这样,入学登记表在我中攥了3天,第三天一早,我找到村党支部书记,把入学登记表交到他手中。虽然没能上大学,但时至今日,我仍没有后悔当初的选择。

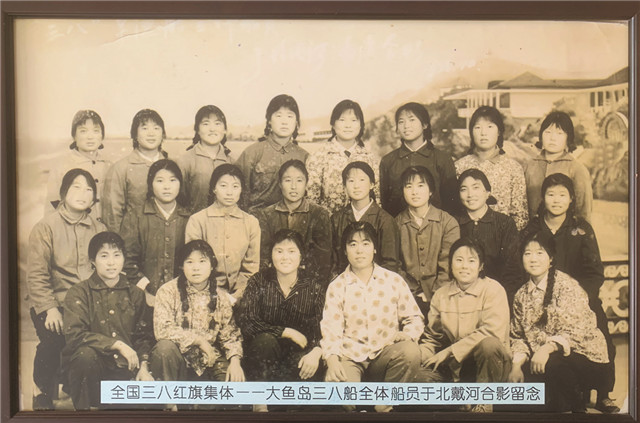

“闺女船”不怕吃苦敢于拼搏,出海率在全省都是最高的,从1972年到1978年,我们创造了“连续六年产量山东省同马力船第一”的奇迹,在全国渔业战线都名列前茅,受到上级有关部门的多次表扬。1975年,在烟台地区举行的妇女代表大会上,“闺女船”获得“三八红旗集体”荣誉,也是从那个时候起,“三八船”享誉千家万户。

1976年,我被调任荣成县水产局任副局长,但依然在“三八船”上工作,直到怀孕5个多月后才离船。之后,付士丽接替我,成了第二任船长。

1979年,“三八船”被全国妇联授予“全国三八红旗集体”荣誉称号,付士丽代表“三八船”全体人员在北京人民大会堂参加表彰会,受到党和国家领导人的接见。

1980年,“三八船”的姑娘们走下渔船,告别了海上渔业生产的生涯,进入村企。“三八船”共60余名姐妹,为村里的建设作出很大贡献。

“三八船”早已退出历史舞台,但大鱼岛的发展并未止步。如今,大鱼岛社区大力整治生态环境,发展起乡村旅游,海洋产业蓄势待发。我相信,凭着大鱼岛人敢想敢干敢闯不怕吃苦的劲头,大鱼岛会向着乡村振兴的宏伟蓝图一路高歌,奋力前行。(Hi威海客户端记者 王志强/文 王祖永/翻拍图 通讯员 高泽宇)