【实地探访】

3月30日,踏入位于乳山市冯家镇北刘伶庄村的胶东特委诞生地历史陈列馆,一尊质朴的人物雕塑顿时进入眼帘——张静源、刘经三、刘松山三名首届胶东特委成员站在整个陈列馆的中心位置,面容决绝、目光如炬。

80多年前,中共胶东特委在他们脚下的这片土地诞生,并领导了胶东地区轰轰烈烈的红色运动,为中国革命写下了不可磨灭的印记。

上世纪二三十年代,党组织在胶东大地蓬勃发展开来。到1933年2月,地方党组织在烟台、文登、掖县、牟海等地区遍地开花,但多头领导、分兵作战的局面让各组织几乎不发生“横”的联系,迫切需要一个集中党组织对胶东各级进行统一领导,打破“各自为政”的现状。

胶东特委就在这样的历史洪流中应运而生。

1933年正月初三,时任中共莱阳县委书记张静源接到省委指示,待时机成熟建立胶东特委,统领胶东地区党的工作。接到任务的他与中共牟平县委书记刘经三取得联系,以“鸡鸭公司”为掩护建立党的秘密联络站,并携着怀孕中的妻子来到牟海边区的北刘伶庄村,准备筹建胶东特委。

陈列馆里,张静源等三人的雕塑身后,是一座并不起眼的胶东土房。现场讲解员告诉记者,在陈列馆成立之前,这间房屋始终有人整理打扫和修缮,原因很简单也很深刻——几十年前,胶东特委就在这十几平米的房屋中诞生。

踏入房间,带有浓郁胶东特色的火炕和大柜对面,挂着一面鲜红的党旗——仔细看去,这面旗帜虽然针脚粗糙、褶皱斑驳,但在遍眼的黑灰色调里,这一抹红色的冲击力依旧震撼人心。

1933年3月的一个晚上,就是在这间房里,张静源向参会人员传达了中共山东省委的指示,宣布成立中共胶东特别委员会(简称胶东特委),并通过讨论决定由张静源任书记,刘经三、刘松山任委员。那晚的会议一直开到深夜,但同志们却全无困意——因为自此,胶东大地上西至莱阳,东到荣成的数十个各级县党组织有了统一的领导机构,党的工作更加活跃,胶东的革命史也翻开了新的一页。

随后,胶东特委成员化整为零,分散到胶东大地发展党员、培养干部,扩大党的组织,积蓄党的力量。一时间,瑞泉中学、文登乡师、东驾马沟小学等学校成为党的秘密活动点。可是,由于发展党员时过急过快,忽视了对入党对象的认真考察,10月,张静源在莱阳被投机分子暗杀,胶东特委遭到破坏。

但革命的火炬一经点燃,就永远不会熄灭。环境越是艰难,坚守初心的“火炬手”们就越是百折不挠,前仆后继。

1933年12月,刘经三在北平与中共中央北方局取得联系,2个月后,新的胶东特委在文登林子西村建立。随后,胶东特委又历经两次解体、两次重建,在极端恶劣的斗争环境下顽强斗争,百折不挠。从1933年至1938年,仅仅五年时间,胶东特委书记历经八次更迭,张静源、张连珠、理琪三位特委书记和其他5名特委委员牺牲在了探求光明的路上。

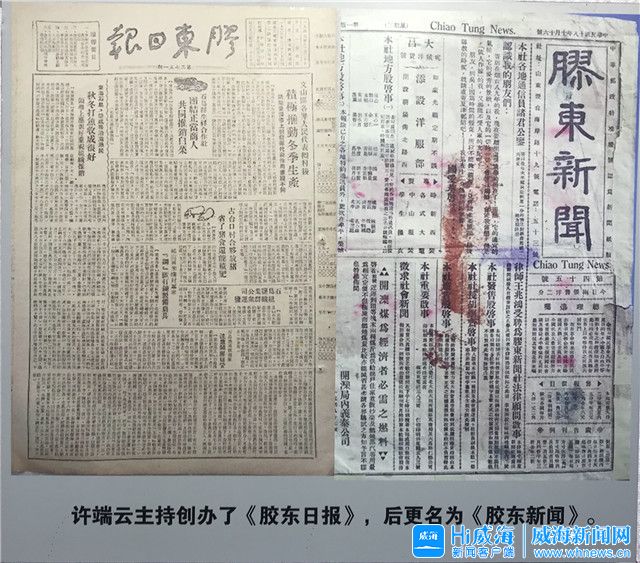

沿陈列馆的8间展馆一路走来,墙面上的珍贵资料,讲述了一个又一个振奋人心又可歌可泣的英雄故事:胶东特委先后组织了英勇悲壮的“一一·四”暴动,发动了天福山起义,创建了“山东人民抗日救国军第三军”,揭开了胶东人民武装抗日的序幕。

1938年,中共苏鲁豫皖边区省委决定在中共胶东特委的基础上组建胶东区委,百折不挠的胶东特委正式完成了时代赋予的光荣任务,走向了新的发展历程。

从黑暗中应运而生,引领无数革命先烈前仆后继,80多年来的忠诚与激情、硝烟与呐喊、牺牲与悲壮、挫折与崛起,给后人留下了无尽的感慨和思索。从2020年7月1日正式对外开放之日算起,陈列馆已经迎接了三百多批次的参观学习队伍,总数近一万人次。北刘伶庄村还专门成立了红色宣讲志愿服务队,向来访者介绍胶东特委诞生的历史和期间涌现的光荣事迹,将映照在这里的革命火炬的光芒代代传承。

【亲历故事】

84岁乳山市冯家镇北刘伶庄村老兵宋协璞:“我听着胶东特委的故事参了军”

老辈子,凡是生在北刘伶的,没有人不知道胶东特委的事儿。别看我生的没那么早,但我也是听着胶东特委的故事长大的。

第一届胶东特委成立的地方,和我家就隔着一条街。小时候,什么张静源装成教书先生发展党员、宋绍九出狱后骑马回家看乡亲,我总能从爹妈和街坊邻居们口中听到关于他们的故事。我也一心想学习他们,参军报国。

和胶东特委一样,从小,我也是个地下党。7岁的时候,我跟着邻居大哥报名参加了村里的儿童团,成了儿童兵。白天,我在学校里学习文化知识、了解战争形势;中午放学的时候,就去老师办公室接任务。

儿童兵接到的任务,一般都是递纸条,传情报。四四方方的一个小纸条,周边都窝个角,情报就在这里面。一拿到纸条,我就死死地攥在手心里,和同伴一刻也不停地向任务目的地跑。

那个年代敌人多、特务也多。怕地下工作被人看着,我们不走大道,也不走小道,就直接走直线穿过去,遇山翻山、遇河趟河。小男孩儿皮实,赤着脚四处蹿,两个小孩赛着伴,一会儿就能把情报送到。最远的一次,我们一口气跑了好几十分钟,把情报送到了7里地远的北寨村。那时候才逐渐知道,虽然胶东特委的根据地不在村里了,但是党组织从没离开,一直都有地下工作者来指导工作。

18岁那年,村里号召参军,我立马回家告诉了爹妈,说实话,当时心里真没底。为啥?刚从战争年代走过来,大家都默认,参军就得上战场,就是去送死,哪个爹娘舍得!可没想到,我一说,爹就同意了:“去当兵吧,报效祖国!”

转过年3月,我和同村另外4个人一起到烟台参了军,成了村里第一批义务兵。参军4年,我当了班长,拿了三等功,站在了防特务渗透的一线,只可惜没能真正拿起枪上战场、报效国家。

退伍之后,我响应党的号召,回了生产队建设新农村,但是心里从未忘记胶东特委,时常和孙辈、曾孙辈讲过去的故事,让他们都记得胶东特委的历史,记得中国共产党的历史。陈列馆建起来后,我也常常过来转转,看着展馆里的老物件,回忆当年爹妈和我讲的那些事。

前段时间,村里遇到了两个陌生的年轻人,一问,他们的祖辈曾经在胶东特委工作过,这次是回来寻根的。我不是个喜欢四处找人说闲话的人,可一听起这个事,我的话就不自主多了起来。

年轻人想象不到那个年头的困难,听着我讲起胶东特委的事情,他们一边听一边哭,我心里也很感慨。这么多年过去了,道宽了,村变了,但是那段历史我一直记着,我想,趁还能记得清、说得动的时候,把历史讲给更多的年轻人听,让他们把历史传承下去。

【记者手记】

百折不挠是胶东

为什么在那个阴云遍布的年代,红色基因能够扎根威海?为什么眼前荆棘遍布,威海人民始终坚持向前?漫步胶东特委诞生地陈列馆,答案便一瞬间呼之欲出——作为胶东地区第一个党的统一领导机构,胶东特委在威海诞生,也在威海壮大,虽历经八次更迭,三番重建,发展历程崎岖坎坷,但他们的初心理想始终不变,而且越是艰险,越是向前。

百折不挠是胶东,百折不挠是威海。一部胶东特委的成立发展史,也是一曲无数威海仁人志士不顾个人利益安危,为理想前仆后继、英勇献身的辉煌赞歌。建党百年间,威海军民在胶东特委及其后成立的胶东区委的领导下,为中国革命的胜利和新中国的诞生付出了巨大牺牲,同时也创造了极具特色的威海红色文化。

党选择了威海,威海紧跟着党。随着建党100周年这个具有特殊纪念意义的时间节点的到来,不畏艰险、百折不挠的胶东特委发展史并不仅仅停留在口口相传,而是深入灵魂、融入工作,成为威海人的精神标杆。干部群众的新发展实践,也将在“胶东特委”这座灯塔的指引下砥砺前行,为红色基因增添现实养分和时代注解。(Hi威海客户端记者 匙亮 宫子媛 通讯员 刘晓彤)