【口述人物】

邵毅,男,1973年出生,副研究馆员,中国博协陈列艺委会委员、威海市文化名家,曾任威海市文物管理办公室主任,现任威海市博物馆党支部书记、馆长。

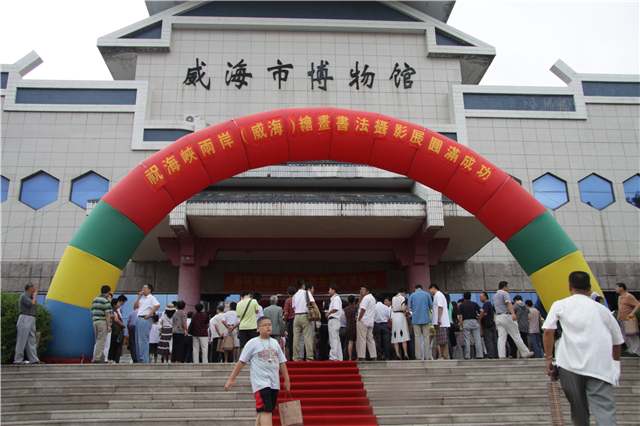

有人说,想要了解一座城市,就去参观当地的博物馆。从这扇“窗户”往里瞧,城市的过去与现在便都浓缩于眼前。

1993年,威海市博物馆成立,年轻的地级市有了属于自己的历史积淀。28年来,威海市博物馆经历一次次迁址、一次次扩容,藏品数量和参观人数年年攀升,从过去名不见经传的“小馆”到如今的国家二级博物馆,作为亲历者,我万分自豪。正是凭着一代代博物馆人勇敢、智慧和不等不靠的精神,才有了博物馆的今天。

勇敢“吃螃蟹”,让威海艺术品交易开始萌芽

为适应城市发展需求,威海迫切需要建立一座博物馆。1993年,最早的威海市博物馆落座市区海滨北路的宽仁院,是在他人的场地内划出一方天地,设置了“今日威海历史厅”“威海籍名人字画厅”“古字画厅”“威海民俗厅”等展厅,布展面积只有600多平方米。虽然藏品数量少、场地面积有限,但却填补了威海没有博物馆的空白。

威海是典型的东夷文化,藏品数量先天不足,再加上场地、资金、人员等限制,博物馆早期的发展可以说十分艰难。

1998年,博物馆经历第一次搬迁,迁到市区文化中路73号,展陈面积近2000平方米。面积大了,就要求有更多藏品来充实,这是博物馆发展面临的最大难题。

当时馆内藏品不到2000件。对于一座博物馆来说,这些藏品远远不够。当时市民还没有培养起参观博物馆的意识,博物馆面临着藏品和人气双不足的困境。

1999年,我们进行了大胆尝试。此时,改革开放的春风已吹遍了神州大地,艺术品开始走进千家万户,各地艺术品展览活跃起来,但这些“时髦”玩意威海都没有。当时我在市博物馆艺术品交流中心当主任,我觉得这样下去不行,必须主动出击。

我们在博物馆一楼搭建了一处艺术品交易展厅,划分出不少摊位,邀请有藏品的人前来展览。没想到这一呼应,来参展的还真不少,有景德镇瓷器展,还有名家作品展览,可谓盛况空前。

这一举动,可以说是在威海成为“第一个吃螃蟹的”,威海的艺术品交易从这里开始萌芽。经过几代人努力,这才有了威海文玩行业的发展。经此一役,馆内人气大增,我们提升了士气。

打造名人馆,让博物馆体量内涵双提升

对于我们这样一个地级市博物馆来说,既要想方设法增加藏品数量,还要有镇馆“重器”。现在陈列在馆内的圣经山摩崖石刻拓片,就是我们“智取”来的一件“重器”。

圣经山上的《道德经》摩崖石刻非常珍贵,想要拓印需经层层审批。碍于技术限制,我们一直没法拓印。如果是馆内能收藏一份摩崖石刻拓片,必然能极大提升藏品档次。2008年,省石刻艺术博物馆组织专业拓工对圣经山上的《道德经》摩崖石刻进行拓印,良机难觅,我们趁机“要求”他们给我们留一份拓片。没想到,对方同意了。如今,这份拓片就陈列在博物馆中,参观者无不被摩崖石刻的壮观所折服。

在扩充展品数量和质量上,我们可以说是绞尽脑汁。客观条件的制约,让我们不得不另辟蹊径。

著名美术家、学者毕克官先生是威海毕家疃人,他在中国漫画史和中国古代民窑瓷器的研究领域取得了极高学术成就。更令人钦佩的是,他热心文化遗产保护,始终关注家乡文博事业的发展。

2009年9月,毕克官先生向威海捐赠了自己的漫画原稿、水墨漫画精品、瓷绘作品、著作、手稿资料以及古瓷片等共309件,为妥善保管好、利用好这笔宝贵的文化艺术财富,市政府决定在市博物馆设立“毕克官艺术馆”。2010年9月,“毕克官艺术馆”开馆,毕克官先生抱病出席开幕仪式。对他来说,自己的作品、藏品能落叶归根,也是极大的安慰。

后来,毕克官先生之子毕为民又陆续捐赠毕克官生前书房用品、文献资料、书籍等772件/套,我们还征集了毕克官先生收藏的年画465幅和其夫人著名油画家王德娟的作品30件。

近年来,我们对“毕克官艺术馆”进行重新设计和升级改陈。2021年元旦,升级版“毕克官艺术馆”正式对公众开放,馆内共有1576件/套质量上乘的藏品。

有了这个成功经验,我们准备再成立几个名人馆,分别是萧桐柏、陈黎青、史世奇、周韶华等。待其成立后,博物馆的体量和内涵一定会有更大幅度提升。

打造特色专题,让博物馆真正走进生活

随着城市的发展,原来的场馆已无法满足市民的文化需求。2012年11月,博物馆又经历一次搬迁,从文化路搬到市民文化中心三楼。新场馆场地面积1.2万平方米,其中展厅面积就有6300多平方米。

每个城市都有自己的历史,要把本土历史发掘细致、梳理好脉络却并不是一件容易事。和文物富庶地区相比,我们馆藏不足,必须深耕本土历史,把威海7000多年的历史浓缩、提炼,以最为直观的方式呈现在市民面前,让每个威海人都能了解威海历史。

2015年5月,历时6年精心打磨,“夷风古韵 威震海疆——威海历史文化展”开展,得到社会各界好评。当年,该展览在2015年度“山东省第三届十大精品陈列”评选中荣获全省博物馆“十大精品陈列奖”。

文博事业的发展永无止境,本土历史就是我们的根基,必须不断挖掘、不断创新,才能给市民呈现丰富的文化大餐。如今非常热门的“网红”打卡地——一战华工纪念馆就是我们在深度挖掘威海近代史后新建设的特色博物展馆。去年7月,一战华工纪念馆正式对外开放,至今参观量已达到近15万人次。

博物馆要想吸引更多市民前来观看,丰富多彩的临时展览显得极为重要。近年来,我们一直在策划举办精品展览,比如漫画主题、革命主题和生肖主题等高规格展览。每年春节,我们都会举行民俗展。同时举办众多有关威海本土历史文化的展览,比如“地级威海市成立30周年文博成就展”“穿过硝烟的记忆——红色胶东革命文献主题展”等。

在举办本土历史展览的同时,我们积极开展馆际交流,先后与十几个文博机构合作,把他们的特色展览引进威海,把我们的展览送到外地。比如“磁州古韵——邯郸市博物馆藏磁州窑瓷器展”“饰美人生——苗族银饰展”等。

眼下,特色博物展馆建设依然是我们的重点工作,我们在积极推进威海姓氏移民和胶东方言博物馆项目进程。

开展调查研究,打造学术重地

学术研究一直是博物馆工作的重要一环,也是博物馆作为收藏、研究、教育机构的重要职责。多年来,我们克服困难,开展调查研究,硕果累累。

自2009年我馆派员参加水下考古培训以来,先后参加了国内众多水下考古项目,如“南澳一号”“致远舰”水下考古调查等。尤其是2017年以来,连续4年参与国家文物局水下文化遗产保护中心、山东省水下考古研究中心开展的威海湾北洋沉舰水下考古调查工作,发现了定远舰遗址,并提取了大量出水文物。威海湾定远舰遗址调查项目荣获2020年度山东省五大考古新发现奖。

除此以外,我们先后开展了“威海民居调查”“威海水下考古陆地调查”“威海古代石刻调查”“威海明清海防遗址调查”等项目,取得了一系列重要成果,为威海的文化遗产保护和传承作出应有贡献。

多年来,我馆先后出版了《威海抗战名事名人》《威海民居文化》等专著10余本,先后出版了《毕克官艺术馆捐赠品集》《漫妙丹青·中国当代水墨画作品展作品集》等书籍。

2018年10月27至28日,由我馆承办的“一战华工学术研讨会”在威举行。这是在国际范围内针对一战华工历史研究在威海举行的第二次重大会议。作为国际性学术研讨会的承办者,威海市博物馆提升了自己的学术影响力,巩固了自己在一战华工研究领域的学术地位。

作为威海市博物馆一路走来的亲历者,每次走在展厅中,我的心里都感慨万千。从1993年建馆伊始人数少、场地小、条件艰苦的小博物馆,到如今成为馆藏超1.2万件的国家二级博物馆,我清楚其中的心酸苦楚。展望未来,威海市博物馆将继续发挥教育、研究和欣赏功能,传承优秀的历史文明,为丰富群众文化生活、建设“精致城市·幸福威海”作出贡献。(Hi威海客户端记者 李林)