“春争日,夏争时。”麦浪翻滚穗飘香,麦收的帷幕渐次拉开,又到了农家一年中最为紧张、忙碌的时节。

走进一望无际的田间,金黄的土地洒满了如雨的汗水,农民的脸上写满丰收的喜悦。

在没有大型收割机的年代,割麦子是最辛苦的活儿。骄阳似火,麦芒如针,只能用镰刀一刀一刀地把一望无际的麦子割倒。很多人忙了一天后,胳膊疼痛难忍,根本抬不起来。

这催生了一种古老的职业——“麦客”。每逢麦收时节,他们便带着一把镰刀、一顶草帽行走在乡野田间,专门帮人收割麦子。

而今天,农业现代化早已取代了传统的农耕劳作方式,从事手工劳作的“麦客”逐渐消失,取而代之的是操作着大型农业收割机的“新麦客”。

他们驾驶着小麦收割机行走在无边的麦田中,收完一家麦子,又奔向另一家广袤的田野,成为今日中国乡村的壮观一景。

汪疃镇翠峡口村的贺本云、韩明香夫妇,家里养着多台耕地、播种和收割等农业设备。眼下正值麦收时节,老两口又开始了“三夏”抢收。

蚕老一时,麦熟一晌。麦子的成熟速度很快,若是收得慢了,是会浪费一部分收成的。

夫妇二人每天四点多起床、检查机器,然后草草吃几口饭就开始了一天的忙碌。中途除非机器出了问题,否则根本不会停下。

就连午饭,贺本云都是在收割机上吃两个包子打发的。

不管去了多远的麦田,韩明香都会抽空在中午赶回家给喂养的黄牛填料喂水。“还得指望它下崽呢,对它可不敢马虎。”韩明香说道。

贺本云驾驶收割机割麦子已有十四年了,每年麦季忙活半个月,主要是给自己村和周边村镇的农户收割麦子。因为自己家里也有十几亩地要种,所以不会去太远的地方割麦,以免耽误了播种的时节。

即便如此,两人也要忙到晚上十点才能回家。一天下来18个小时的连轴转,让贺本云的腿脚又酸又麻,简单洗洗脸上的灰,沾上枕头就能睡着。

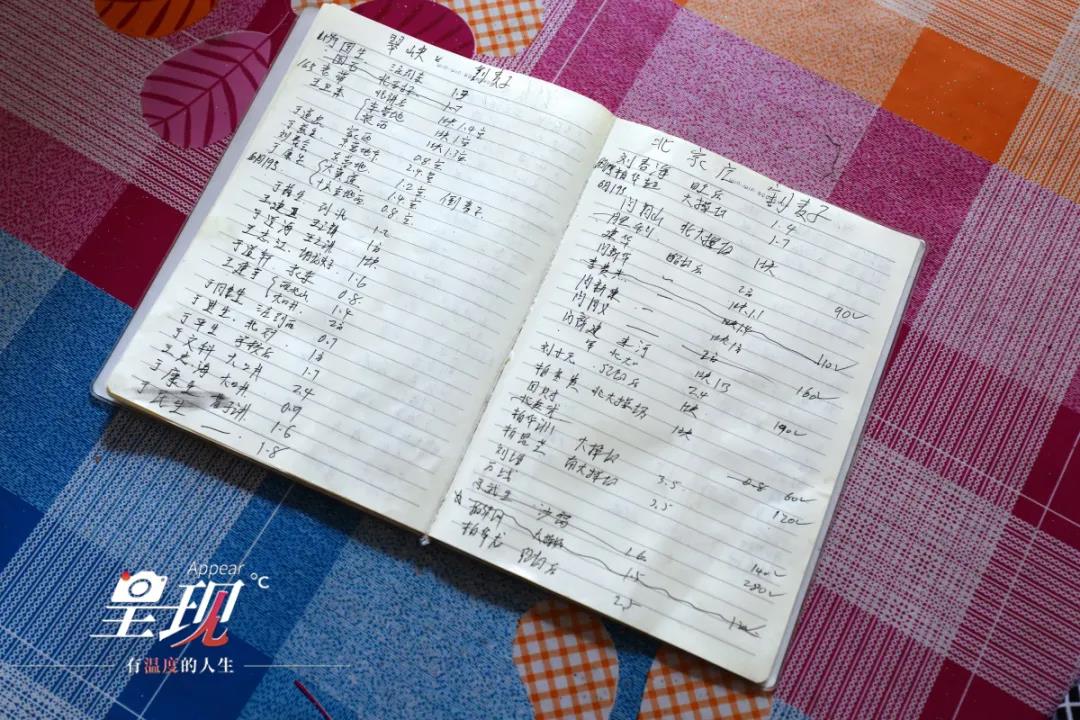

割麦时,夫妻二人分工明确。贺本云操作收割机,韩明香负责收钱和领路。赶上机器出现问题时,韩明香也可以给丈夫搭把手帮个忙。

头顶烈日高照,收割机工作时巨大的机械轰鸣声震得人耳朵“嗡嗡”直响。驾驶室里又闷又燥,收割时卷起的灰尘,布满整个驾驶室。

贺本云的眼睛、耳朵眼儿、鼻孔和嘴巴里全都是“小麦灰”,甚至浑身发痒。

当机器的轰鸣伴随着风吹麦浪发出的沙沙声响,一首动听的田野交响曲便奏响了。

不一会儿,收割机满载着麦粒停下,等机仓打开后,金灿灿的麦粒就顺着出粮口“哗啦啦”地倾泻而出。

割麦时,贺本云使劲往前探着身子,看着麦子倒伏的情况,以便控制收割机的高度。

由于今年雨水充足,小麦长得又密又壮,加上前段时间刮了几场大风,麦子倒伏很多,收割起来就比较费劲。贺本云说:“割倒地的麦子花费的时间是好麦子的两倍,甚至是三倍。”

收割过程中,韩明香的电话不断,都是催促他们过去割麦子的。“从麦收开始,就是这样的节奏,一家没完,好几家等着,到现在我们自己的麦子还没收呢。”韩明香笑着“抱怨”道。

北英武村毕树强家的四亩地麦子倒伏得厉害,询问了两家都没人愿意去割,要不就是收费太高,自己又承担不起。

当得知贺本云愿意去他家割麦,并照常只收每亩80块的费用时,高兴地合不拢嘴。

俗话说,拉到打麦场里是庄稼,收到粮仓里的是粮食。夏收时节,天气多变,稍有耽误,一旦暴风雨来袭,一年的辛苦都白搭了。真可谓,与“天”抢食。

村民们看了天气预报,说未来几天都是阴雨天气,大家的心情也都紧张了起来。这块地还没割完,就有村民守在地头,等着领贺本云家的收割机去自家地里进行收割。

随着收割机的马达轰鸣声再一次“扑”向麦田,金色的小麦成排倒下,饱满的麦粒从收割机的储粮仓里“吐”出。

短暂的休息,韩明香给丈夫拍了拍衣服上的灰尘。贺本云说,作为农民受得了这份辛苦,也享受着丰收带来的喜悦。

一季又季,种子播撒进农田,厚土承载着希望,通透浇水,静等出苗、分蘖、拔节、抽穗、灌浆、成熟……土地总是用慷慨和守信馈赠着勤劳和智慧的人们。

“一粥一饭,当思来之不易;半丝半缕,恒念物力维艰。”看看农民在烈日下辛劳时,你是否体会到了粮食的来之不易?

爱惜每一粒粮食,就是尊重每一位劳动者;爱惜每一粒粮食,就是珍惜每一天幸福的生活;爱惜每一粒粮食,就是传承每一份关爱。(Hi威海客户端记者 刘彬 文/图)