经常有从外地回来的人说,他们的老家是登州府文登县某某村。那么,登州府是个什么概念?登州府到底在哪呢?

登州,在中国历史上曾有两次设置和一次移置,其中最早的一次是以文登县为基础而设置的。

据新旧唐书及地方史志记载,登州最早设置于唐高祖武德四年(621),州治所为文登(今文登县城)。登州之名,由文登县之名而来;文登县之名,由文登山之名而来。文登山,本地人称为文山,位于县城东一里处。秦始皇东巡,召集文人登此山,遂以此命名文山。

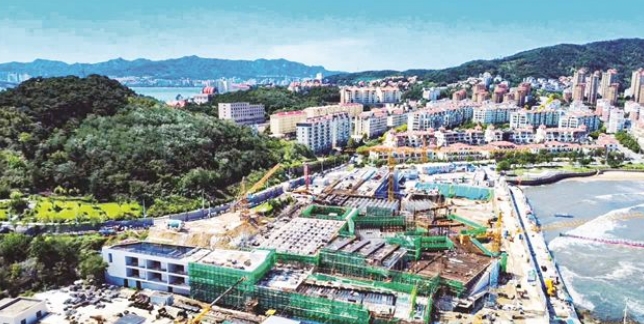

(来源:威海图片库)

据传,文登设登州的起因是这样的:

隋代,文登有一个黄县商人名叫淳于难,常年在文登县做生意。文登有一句口头禅叫“黄县套子”,意指黄县人不一般,说话有一套,办事有一套,做生意更有一套。

文登地域山岚众多,到处都是桲椤,柞蚕养殖业非常发达,盛产物美价廉的山绸;沿海的鱼干、虾皮、海米等海产品非常鲜美,姚山头的海米曾以“姚米”为进贡品牌奉送皇上。淳于难能将文登的土特产品卖出去,还能带来域外产品,自然受文登人欢迎。他的买卖越做越红火,久而久之,他对文登也产生了深厚的感情,便选择在文登定居。

淳于难宽厚豪爽,眼光长远,疏财仗义,善结人缘,所以在文登,他既获得了下层百姓的拥护,也得到了文人墨客和上层官僚的尊重。

那时,文登县令名叫方惠整,他饱读诗书、为官清廉,对淳于难印象很好,闲暇时常请其到府衙交谈,以礼相待。二人感情深厚,关系密切。

隋大业七年(611),铁匠出身的山东邹平人王薄,在邹平发动反隋起义,几年后波及胶东。面对汹涌的起义浪潮,见多识广的淳于难对天下大势有着清醒的认识。那时的社会,徭役赋税沉重,官员腐败,百姓生活在水深火热之中,这也使淳于难产生了趁势推翻隋朝残暴统治的愿望。

为了让文登百姓免于战争灾难,他决定举行反隋起义。淳于难以“保境安民”为起义宗旨,与身为文登父母官的方惠整的想法不谋而合。

大业十三年(617),天下出现了“隋政荒”的局面,天下大乱,四方盗起,眼看隋朝大势已去。迫于形势,淳于难和方惠整商定,由淳于难公开举起反隋起义的大旗,以避免其他反隋力量干扰文登社会的安定;由方惠整继续以县官的名义维护地方秩序,防止隋残余力量的进攻,避免隋政府强征徭役。二人想法一致,一拍即合,各自以不同的方式来确保文登社会秩序稳定,维持一方平安。

这年农历五月,淳于难在文登县城举起反隋大旗,迅速得到了文登社会各界,特别是社会下层广大群众的响应。在很短的时间内,队伍便得到极大发展,淳于难得以牢牢地控制着文登的局势。

唐政权于武德二年(619)控制了关中、幽州一带,并表现出了明显主导天下统一的大趋势。文登县令方惠整在和淳于难商定后,与部分隋朝郡守县令们,决定以隋朝一级政府的名义,归附于唐政权,相当于率部起义。

唐高祖武德四年,即621年,唐军消灭了北方最大割据势力,基本控制了北方。淳于难向大唐皇帝公开上表,归附于李唐政权。淳于难立即被封为晋国公。大唐政权取文登之登字在文登设登州,让淳于难担任新设立的登州的第一任刺史。登州之名由此开始。

至627年,李世民扫平天下群雄,淳于难离开文登,被调往都城长安就职。其间,淳于难独自在文登保境安民4年,归唐后又维持文登社会安定7年,前后长达11年。

初设时的登州,隶于青州总管府,领文登、观阳两县,辖区包括今福山、牟平、文登、乳山、荣成、环翠、海阳东部及原烟台市区。

(来源:威海图片库)

至唐太宗贞观元年(627),初设于文登的登州撤销,原辖地划归莱州(今掖县)。贞观时统一天下,中央集权加强,地方治安安定,则又将各州县大加合并。

第二次设登州在牟平。牟平县,属东莱郡,有铁官、盐官。在牟山之阳,其地夷垣,故曰牟平。1979年版《辞海》说,“武周如意元年(692)置州。治所在牟平”。

随着社会政治经济的繁荣,胶东半岛地区对于唐政府在军事和对外关系方面,地位越来越重要,于是,在武周如意元年(692),复以莱州之牟平、黄县、文登三县地置登州,州政府设于牟平(今牟平城)。辖地比武德四年之登州更大,向西辐射至蓬莱、黄县、栖霞、海阳等地。“登州”之名仍沿用在文登初设之名。从文登撤州到牟平再设,中间隔了65年。重设的登州在牟平存在了15年,登州第三次变迁是移置。唐中宗神龙三年(707),鉴于蓬莱镇在海防军事上及对外交往上的重要地位,将登州治所由牟平迁往今蓬莱县城。

蓬莱县,本汉黄县之地,属东莱郡。昔汉武帝于此望蓬莱山,因筑城,以蓬莱为名,贞观八年,于此置蓬莱镇。神龙三年(707),析黄县置蓬莱县,在镇南一里,即今登州所在地。这个唐朝初年设立的蓬莱镇便升格为蓬莱县了。

到了明朝,登州辖地又向西至今莱阳、莱西、招远等地。州治所自707年始至1914年州废,一直未变,前后沿袭1200多年。

值得一提的是,古登州从唐初设立到明朝初期,一直为州,到了明洪武九年(1376),才升格为府,曰登州府。州与府的概念是不一样的。在《明实录》一书中,曾提到登州升州为府的原因,“时以登、莱二州皆濒大海,为高丽、日本往来要道,非建府治,增兵卫,不足以镇之”。

从武德四年在文登设置登州,到武周如意元年牟平重设登州,再到唐中宗神龙三年移州蓬莱,都有着承接关系,虽然所辖地域以及州政府所在位置有变迁,但登州之名,一直沿用在文登初设时的名字,这在中国历史上也是比较少见的。

清咸丰八年(1858),中英不平等条约《中英天津条约》签订,条约中把登州、营口、台湾、汕头、琼州、汉口、九江、镇江、南京辟为通商口岸。1861年,清政府派人督办开辟登州等通商口岸事宜,英方勘察代表认为,登州“滩薄水浅”,不太满意,觉得烟台芝罘湾这一天然良港不错,清政府便下令改烟台为通商口岸,烟台正式开埠。清同治元年(1862)在烟台设立“东海关”,这是近代山东第一个对外开放口岸。同年,登莱清兵备道道台崇芳,由莱州移驻烟台,兼并任东海关监督。登州府的政治中心也意味着向烟台倾斜。1914年5月,北洋政府设置胶东道,将治所设在烟台,其行政管理区划基本上还是原登州府范围。蓬莱登州,作为“登州府”的行政区划,从此画上了句号。(陈强伦)