6月4日,《山东法制报》以《筑牢法治屏障,守好“千里山海图”》为题,聚焦威海市中级人民法院深化环资审判机制改革,为威海生态文明建设提供司法保障的先进经验,以下为报道全文:

在威海,有这样一条环海路,它基本环绕整个威海的边界,一半穿山越岭,一半临海而行,全长1001公里,在曲折蜿蜒之中蕴藏极致之美,威海也因此有了“千里山海图”的美誉。近年来,为了守好这幅“千里山海图”,威海市中级人民法院深入践行“绿水青山就是金山银山”的理念,持续深化环资审判机制改革,构建“三合一”集中审理模式,探索出“海山+N”恢复性司法机制,为推进全市生态文明建设与绿色发展提供了有力的司法服务和保障。

“三合一”集中审理模式,构建生态司法保护专业体系

环资审判工作是生态文明体系建设的重要一环,建立专门办理环境资源案件的审判机构,是适应环资审判复合性、专业性特点的必然要求。

威海中院的环资审判探索之路,始自2020年。“中院以环资审判机制综合试点改革为切入点,推行环境资源刑事、民事、行政案件‘三合一’集中审理模式,依法审理涉及环境污染防治、生物多样性保护、资源开发利用等领域案件,不断提升环资审判的集约化和专业化水平。”环资审判庭副庭长宫凡舒告诉记者,威海中院及环翠法院、乳山法院的行政审判庭都加挂了环资审判庭牌子,结合省法院出台的《关于对全省法院环境资源案件进行统一标识》要求,在立案过程中准确识别环资案件,统一进行标识、专业化审理。

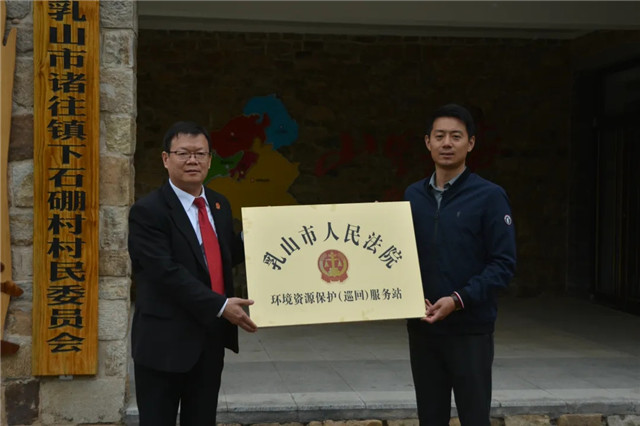

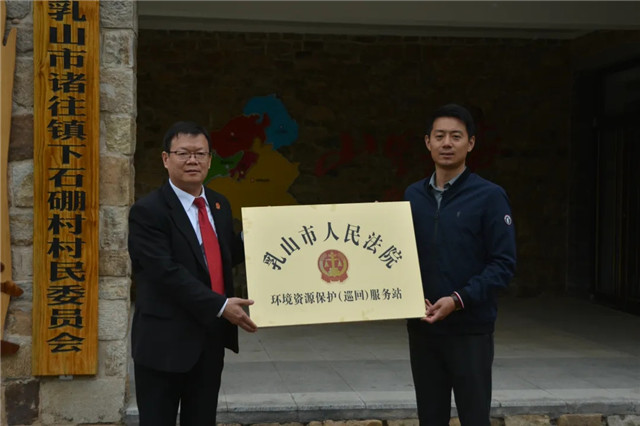

5月11日,乳山法院在下石硼村正式挂牌成立环境资源保护(巡回)服务站,依托其丰富的旅游资源,开展环资纠纷诉源治理、案件巡回审判、法治教育宣传等一系列活动,力求将服务站打造成一个环境资源保护共建共治共享的平台,为生态环境保护贡献司法力量。

专业化组织体系的建立,离不开人才队伍的支撑。为进一步提升环资审判专业化水平,威海中院科学调配资源,成立了由“3名法官+1名法官助理+2名书记员”组成的多个办案团队。“中院每个团队的3名法官皆覆盖刑事、民事、行政领域,基层法院则采取1名刑事法官与环资审判部门共组合议庭方式审理案件,确保生态司法保护工作有效有序开展。”宫凡舒说。

“海山+N”恢复性司法机制,探索生态司法保护新路径

在严厉打击破坏生态环境违法行为的同时,威海中院坚持绿色能动司法,将恢复性司法理念贯穿环资审判全过程。

“中院立足威海依山傍海的地域特点,秉持恢复性生态司法理念,探索构建了‘海山+N’恢复性司法机制,打通人与自然和谐共生的‘最后一公里’。”威海中院环资审判相关负责人向记者介绍,中院聚焦威海的千里海岸线,积极参与“蓝色海湾”修复行动,针对非法捕捞、纵火放火等违法行为,在依法惩治的同时,提出增殖放流、补植复绿的生态修复方式。

“李某、连某等人违反保护水产资源法规,在禁渔期捕捞水产品,情节严重,其行为均已构成非法捕捞水产品罪。”2022年6月,威海中院审理了李某等人非法捕捞刑事附带民事公益诉讼案,当庭与被告人达成调解协议:李某等人采用增殖放流“中国对虾苗种”“金乌贼卵”的方式修复被其破坏的海洋渔业资源,如不能恢复,则连带承担修复费用200余万元。后在法院、检察院、渔业主管部门等多方见证下,被告人将250万尾当地鱼苗进行投放,不仅实现海洋渔业资源的有效恢复,还彰显出司法在惩罚犯罪、保护环境资源、推进生态文明建设方面的重要作用。

除了绵延千里的海岸线,威海还有苍翠连绵的群山。针对引发火灾、烧毁林地等破坏山林生态环境的违法行为,威海中院推行补植复绿生态修复方式,对无法原地进行修复的实行异地补植,并实时组织“回头看”。目前已累计补植各类苗木2000余株,成活率达90%以上,让“补植”真正实现青山“复绿”。

妥善审理环资案件、依法惩治犯罪与生态修复相结合、汇聚生态环境保护合力……如今,威海中院已形成全方位、多层次、立体化的环资审判工作格局,构建了具有威海特色的生态司法保护专业体系。(来源:《山东法制报》)