回忆《林海雪原》的日子

刘波(采访录)

《林海雪原》作者曲波和夫人刘波。

2004年冬季,笔者在北京见到了曲波的夫人刘波。她身体健康,思维十分清晰,深邃的眸子里显示出安详与慈爱。老人的寓所简单朴素。书架上密布的书籍和墙上挂着的书画让人感到浓浓的文化氛围。说起《林海雪原》,说起曲波,老人打开了尘封的记忆,向我谈起了悠悠往事。

我问刘波老人:“听说您就是小说《林海雪原》中的‘小白鸽’?”刘波老人没有直接回答我的问题。她说:“曲波生前曾谈过‘小白鸽’艺术形象的创造过程。他说,在茫茫的林海中,我们面对的是极其凶残的敌人,恶劣的环境根本不允许小分队带女兵作战,为什么我要写一个女卫生员呢?我想,我们的战争是为了和平,在森林里除了大雪就是野兽和土匪,单纯地记叙这些太冷酷了!太单调了!所以我有意识地创造了一个‘小白鸽’。如果你们要问‘小白鸽’是参照何人塑造的,我可以告诉你们,是我的爱人。她活泼伶俐、聪明能干,14岁参加抗战,15岁就成了胶东军区后方医院的护士长、医院党委委员。我就以她的性格特征,创作了白茹这位‘万军丛中一小丫’,以此烘托和平的气氛。”

刘波老人说:“小说初稿完成,送出版社审稿。出版社的同志建议将白茹和少剑波的爱情故事增加篇幅,独立成章。曲波听后,在很短的时间里就把少剑波和‘小白鸽’的爱情故事扩展了两章。所以,小说《林海雪原》中的人物有生活的真实,也有艺术的加工。”多年来,很多人包括一些战友和读者,把曲波当成少剑波,称刘波为“小白鸽”。有一次贺龙元帅在医院和曲波热情交谈,贺龙很幽默又很认真地问:“白茹呢?白茹怎么没陪你来?”曲波忙解释说:“我爱人叫刘波,不叫白茹。”贺龙元帅笑道:“不行,改过来,叫白茹!”贺帅风趣的话把大家都逗笑了。

我问刘波老人:“您和曲波是怎么认识的?”老人说:“我和曲波是山东黄县老乡,但参加革命前彼此并不认识。‘七七事变’后,全国掀起了抗日高潮。我俩受抗日思潮的影响,于1938年参加了八路军,当时曲波15岁,我14岁。曲波16岁就在胶东军区十三团当文化干事,17岁当指导员。我15岁在胶东军区后方医院当护士长,同年入党并任医院党委委员。1942年,曲波带领工作检查团到医院检查工作,我们第一次相识,后来又经过几多曲折。1946年,曲波由于肠道疾病住院治疗,共同的战斗经历、特殊的医院环境使我们结下深深的情意。这一年在组织的安排下,我与曲波举行了简朴的婚礼。婚后第二天,曲波就去参加剿匪战斗了。”

当我问起小说《林海雪原》的创作过程时,刘波老人说:“曲波亲身经历并指挥了林海雪原剿匪战斗,惊险激烈的战斗经历使他积累了大量素材。当小说初稿写完前三章有15万字时,他感到自己的文字不能表达内心的情感,一气之下把原稿付之一炬。可牺牲的战友的英勇事迹激励他坚持写下去。一天夜里,当曲波写到杨子荣牺牲的章节时,他抑制不住自己的情感,潸然泪下。他把我叫醒说,他写到杨子荣牺牲写不下去了,所以小说《林海雪原》开篇就写道,‘以最深的敬意,献给我英雄的战友杨子荣、高波等同志,以表达对战友的深切怀念’。小说的前半部分是在齐齐哈尔写的,后半部分是在调到北京后写的。前后共经过一年半业余时间的艰苦创作,小说《林海雪原》终于写完了。曲波完成了他多年的夙愿。”

1948年4月,曲波在法库战役中右臂负伤后与刘波合影。

我问到传奇式的英雄人物杨子荣时,老人说:“杨子荣确有其人。他是胶东半岛人,1945年参军,在曲波所在的部队,一直打到东北。杨子荣是二团的侦察排长,不是电视连续剧编的司令员的伙夫。他是在活捉匪首‘座山雕’以后的战斗中牺牲的。当时《东北日报》刊登了战斗英雄、侦察英雄杨子荣牺牲后二团领导、海林县委领导抬着杨子荣棺椁葬于海林县境内的报道。这篇《东北日报》至今仍收藏在中国人民革命军事博物馆。”

据《林海雪原》改编的京剧《智取威虎山》中杨子荣的剧照。

“杨子荣当年的墓碑是木质的,但年久已朽。1981年海林市重新选了墓地迁葬杨子荣,建立了烈士陵园,竖起了高高的墓碑。2003年我回到海林市故地,专门参观了烈士陵园里的杨子荣陵墓。在参观中我还得知,2001年曾担任过‘杨子荣排’的排长们聚在一起,到杨子荣陵前祭奠过,并捐款万元用于陵墓的修缮。”刘波老人说,“一身功勋的杨子荣没能看到剿匪的最后胜利,这使活着的战友们永生痛惜。”

当我问到对改编的电视连续剧《林海雪原》的看法时,老人说:“2002年3月曲波病重时,剧组的同志来病房探望他,说想把小说《林海雪原》改编成20集电视连续剧,征求他的意见。曲波听后神志突然清醒,要护士把他扶起来,说了一些看法:改编20集可以,太长了不好,太短恐怕也不行;不要只演打打杀杀,要着重反映当年战争形势下人物的深度;不要用我书中的人物代号和具体部队(番号);在尊重原作精神的前提下,可以按照电视剧的特点和现代形式,给改编人员创作自由。曲波说完疲倦地躺下了,两个多月后离开了人世。临终前,曲波曾写下一首自挽歌:‘有生必有死,万物皆如斯。早死未必悲,晚死未必喜。我死后赤身丢炉里,生不带来,死不带去。’又嘱咐道:‘我去世后,不通知亲朋好友,他们年纪大了不要打扰他们,不写生平,不举行任何形式悼念活动,不留骨灰,把我的骨灰撒入大海……’”

刘波老人说:“至于电视连续剧的改编,加上了一些不应有的人物和情节,我是不能认同的。《林海雪原》中的英雄人物无论怎么改编,都反映的是改编者的人生观、价值观和自身的水平,而这些都已与小说《林海雪原》没什么关系了,因为这部小说已经在读者中确立了自己的地位。曲波的作品反映了一种革命英雄主义,颂扬了革命理想的精神。我认为这才是《林海雪原》受到广大读者喜爱的最重要原因。”

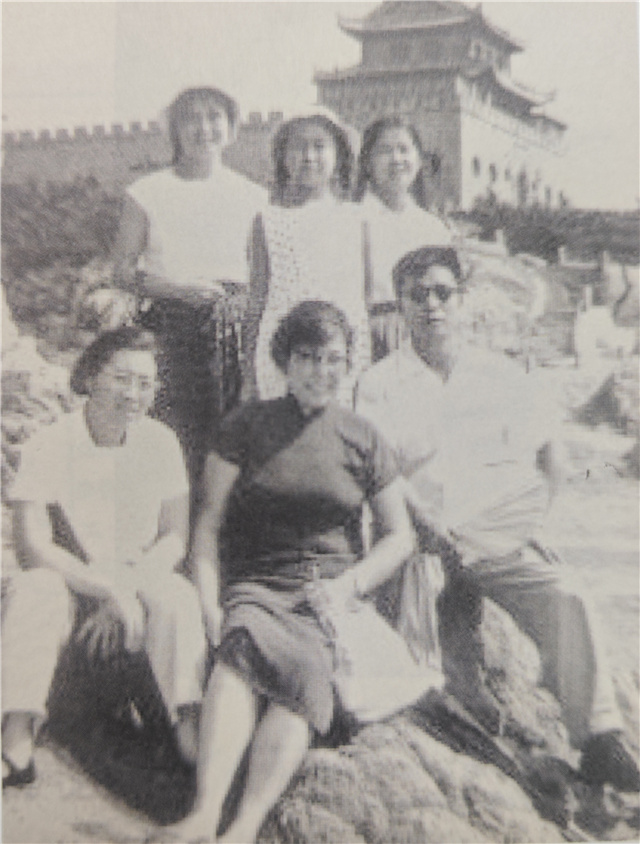

1958年,曲波夫妇与家人合影。

曲波(1923—2002),男,山东省黄县(现龙口市)枣林村人。16岁参加八路军,17岁加入中国共产党。1943年入胶东抗大学习。1944年夏任胶东区《前线报》记者,是年冬调入作战部队,任大队政委、团政治处主任、团政委等职,参加了北满林海雪原的剿匪斗争。1950年因重伤转至工业部门,历任机车车辆制造厂党委书记兼第一副厂长、设计分局副局长、设计院副院长、铁道部工业总局副局长。1979年被选为中国作协第三届理事。曲波是业余作家,先后出版过长篇小说《林海雪原》《山呼海啸》《戎萼碑》《狂飙曲》《桥隆飙》,短篇小说《热处理》《争吵》等。《林海雪原》出版之后,深受读者欢迎,被改编成话剧、京剧、电影等,并译成越南、蒙古等国文字。小说塑造了杨子荣、少剑波、刘勋苍等一批英雄人物,故事富有传奇性,艺术风格上具有民族化、群众化的特征。

刘波(1924—2024)是曲波青年时代同生死、共患难的战友,是一位医务工作者。她除完成本职工作外,还对曲波的创作积极参加探讨,并为他抄写了大量稿件,是曲波创作上的得力助手。

(来源:中共威海市委党史研究院)