1950年6月25日,朝鲜内战爆发。美国趁机出兵干涉,同时派遣美国海军第七舰队开至中国台湾海峡,公然插手中国内政。美国不顾我国政府的严正警告,10月初,美军越过“三八线”,并把战火烧到中国东北边境,新中国的国家安全受到严重的外来威胁。应朝鲜民主主义人民共和国政府请求,中共中央毅然做出“抗美援朝、保家卫国”的战略决策,迅速组建中国人民志愿军,于10月19日雄赳赳、气昂昂跨过鸭绿江,到达朝鲜前线,与朝鲜人民军并肩作战,抗击美国侵略军。随后,中国人民抗美援朝运动也拉开了序幕。1953年7月27日,交战双方在《朝鲜停战协定》上签字,历时2年零9个月的抗美援朝战争以中朝军民的胜利和美国的失败而告终,国内的抗美援朝运动也随之胜利结束。在这期间,威海、青岛、烟台等胶东人民在抗美援朝运动中作出了积极的贡献。

昆嵛县开展抗美援朝、保家卫国运动宣教材料学习通知

威海篇

抗美援朝运动的过程,是对人民群众进行爱国主义和国际主义教育不断深化的过程。利用美国对中国台湾、朝鲜的侵略,特别是中国人民志愿军赴朝参战并取得重大胜利的时机,开展爱国主义和国际主义教育,消除一部分人心中的崇美、恐美情绪,是全党和全国人民当时的重要政治任务。各县市根据上级的部署,不失时机、大张旗鼓地对人民群众进行爱国主义和国际主义教育。

开展保卫世界和平签名活动

1950年3月,世界拥护和平大会常设委员会向世界各国发出禁止使用原子弹的呼吁,并号召各国人民举行集会、在呼吁书上签字,发起保卫世界和平签名运动。文登地委为了把这一国际性的政治运动深入开展下去,发出通知要求:(一)通过各种群众团体、各种会议,有组织地发动群众签名;(二)通过这一运动提高人民群众的爱国主义和国际主义觉悟,使人民明白签名运动是世界人民和平力量的展示,各国人民团结起来反对侵略战争,禁止使用原子弹,帝国主义的战争阴谋就必定会失败;(三)开展这一运动要和中国人民反对美国侵略中国和朝鲜的斗争密切结合,以表达中国人民拥护世界和平的坚强意志。境内各县市人民响应党的号召,掀起拥护世界和平签名运动,至1950年9月,威海卫市3.43万人、荣成县24.23万人在呼吁书上签字。至1951年5月底,文登、昆嵛两县签名人数接近50万人,乳山县31.3万人。威海中学通过政治课对学生进行宣传教育,全校509名学生全部参加签名。威海橡胶厂有位工人因病卧床不起,要别人代为签名。西河北村一位白发苍苍的老大娘,拄着拐杖去签名,并说:“为了再不受那洋鬼子的气,一定要给我写个名。”该村的戚淑玉,生下孩子3天也来签名。她说,为使孩子在和平环境里生长,她给儿子也签上名。东北村鞠汤开之妻是个盲人,听说后也叫别人给签名,自己按上了手印。通过和平签名活动,激发了广大人民群众对帝国主义的仇恨,提高了对其本质的认识,表达了中国人民拥护和平的意愿。

开展时事宣传教育

1950年10月26日,中共中央发出《关于在全国进行时事宣传的指示》,指出:“美军扩大侵略朝鲜并直接侵略中国台湾,严重威胁我国安全,我国不能置之不理。为了使全体人民正确地认识当前形势,树立胜利信心,消灭恐美心理,各地应立即展开关于目前时事的宣传活动。”

荣成县抗美援朝教育计划

从11月份开始,各县市委机关干部开展以抗美援朝为内容的时事学习。与此同时,先后召开县市委扩大会、区委书记会、机关干部会和各种代表会,号召各行各业、各部门的党组织迅速行动起来,在群众中广泛深入地进行形势教育,提高人民群众对美帝国主义反动本质的认识,增强抗美援朝、保家卫国的自觉性。各区、乡、村都建立宣传站,形成宣传网,利用民校、学习班、识字班、读报组等阵地,运用演讲会、座谈会、黑板报、漫画、标语、广播及快板、活报剧、相声等群众喜闻乐见的形式进行广泛宣传。工会、青年团、妇联等群众组织也都行动起来。各县分别组织起近万名宣传大军,活跃在街头巷尾各个角落,进行爱国主义、国际主义教育。通过宣传教育,群众深刻认识到抗美援朝就是保家卫国的道理,爱国热情空前高涨。

参军参战 捐款捐物

经过广泛的爱国主义、国际主义宣传教育,广大人民群众的爱国热情空前高涨,纷纷以实际行动支援抗美援朝。

青年踊跃报名参军参战。从农村到工厂,从机关到学校,各行各业和各条战线到处都能听到“没有祖国就没有一切,为了保卫和平我们要坚决打击侵略者”“抗美援朝、保家卫国”等慷慨激昂的口号声。在各级党委的领导下,境内青年迅速掀起了参军热潮。1950年10月,文登、昆嵛两县万余名青年报名参军,经体检、政审,最后有626人参加志愿军。1951年,两县又有1210名青年应征入伍。至1951年5月,乳山全县青壮年积极响应上级“要人有人”的号召,自愿报名参加国防军达1.2万名,其中,1297名青年经检查合格,正式入伍参加了国防军。至1951年8月底,荣成全县26269名青年报名参军,被批准447名。在参军运动中,涌现出许多感人典型,有不少父母送子、妻子送郎、兄弟相送、兄弟相争、妇女报名上战场的动人场面。为了弥补体重上的不足,有的青年体检时喝上两大碗水,有的口袋里装满了沙子。有的青年咬破了手指写血书,表达自己忠心保国的坚强决心。许多青年在申请书上写下誓词表示:“坚决参加志愿军赴朝参战,不打败美国侵略者决不回来!”“坚决跟着共产党走,坚决到朝鲜去打败美国侵略军”,显示了敢打必胜的大无畏精神。在两年多的抗美援朝战争中,威海卫154名、文登和昆嵛两县489名、荣成县641名、乳山259名志愿军战士在朝鲜战场上捐躯。

发动荣成妇女响应抗美援朝总会三项号召的计划

群众踊跃捐款捐物。1951年1月,中国人民抗美援朝总会发出《关于在全国发起慰劳中国人民志愿军和朝鲜人民军并救济朝鲜难民的通知》,6月1日发布《关于推行爱国公约捐献飞机大炮和优待烈军属的号召》。6月10日,山东省召开抗美援朝分会扩大会,讨论并通过了贯彻中国人民抗美援朝总会“六一”号召,推行爱国公约、捐献飞机大炮和优待军烈属3项爱国行动计划。决定号召全省人民捐献战斗机120架至130架,以组建“山东空军师”(每架战斗机约合15亿元旧币)。文登专区各地群众纷纷响应上级号召,掀起捐献热潮。到1951年12月10日,缴纳的捐款已达78.89亿元(旧人民币,下同),可以买5架飞机。各县市委及政府、抗美援朝分会分别召开抗美援朝代表会议,发动党员、干部、群众积极响应号召,开展爱国增产和捐献运动。广大人民群众纷纷表示:要人有人,要粮有粮,要钱有钱,大力支援抗美援朝。群众在各条战线上努力生产,开展增产节约劳动竞赛运动,掀起轰轰烈烈的捐献运动,形成了全社会抗美援朝热潮。

1951年5月,为支援抗美援朝,威海市机关干部、职工和城市居民每人每月拿出10斤粮食或一角钱支援志愿军,共捐款8.4亿元,捐募图书10726册、慰问袋1289个、其它生活用品一大批。

1951年,张富贵和他带领的互助组将增产的3000斤粮食捐献给国家,抗美援朝,保家卫国。

昆嵛县广大群众提出了“努力增产节约,为捐献一架昆嵛号战斗机而奋斗”的口号。文登县劳动模范张富贵写下了“我要坚决响应抗美援朝总会的三项号召,将增产的玉米3000斤捐献,买飞机大炮支援中朝人民部队,早日消灭美国强盗”的决心书。到11月底,文登、昆嵛两县各界人民共捐粮、款折合18.76亿元。

1951年10月23日,文登专署为纪念中国人民志愿军出国参战一周年,决定以乡或村为单位,召开烈军属代表会议进行慰问。1953年8月21日,荣成县委发出通知,号召全县人民给志愿军写慰问信,在短时间内,全县就寄出500余封慰问信。

开展反细菌战

美帝国主义在朝鲜战场连遭挫败,为挽救败局,竟于1952年2月对中朝两国施行了灭绝人性的细菌战。他们派飞机空投细菌,三次侵入我国东北、青岛等地撒布菌体、毒物。主要手段是飞机投撒和火炮布撒带毒菌生物(苍蝇、鼠、兔之类)以及杂物等,毒菌多达10余种,除了主要毒害人员外,还毒害畜类和植物。中国政府随即发出抗议,2月24日发表声明,号召全国人民动员起来,控诉美国侵略军进行细菌战的罪行。25日,致电世界和平组织控诉美军在朝鲜和中国边境地区进行细菌战的罪行。中共中央于3月14日决定成立中央防疫委员会,年底改称爱国卫生运动委员会,周恩来总理任主任。12月,卫生部召开第二届全国卫生行政会议,毛泽东主席为大会题词,向全国发出“动员起来,讲究卫生,减少疾病,提高健康水平,粉碎敌人细菌战”的号召。

文登县李永增保存的抗美援朝水杯

各县市党委领导广大人民群众立即响应,相继成立县防疫委员会及区、乡、村反细菌战领导小组,利用会议、黑板报、活报剧、漫画、卫生宣传等形式,开展宣传教育工作,使广大群众认清了美国进行细菌战的惨无人道的兽性行为,掀起了群众性的以反细菌战为内容的爱国卫生防疫运动。

1953年1月29日,美国飞机从威海双岛沿北海岸在双岛、艾山等地撒下带菌毒虫。2月1日,在孙家疃、神道口发现毒虫。威海市委决定把反细菌战作为压倒一切的中心任务,全市发动2.9万人次捕捉毒虫330多万只。最多的一天,出动7549人,捕捉毒虫97万多只,基本上遏制了细菌的蔓延。全市进行了大扫除,机关、部队人员及群众普遍注射了鼠疫针。6月22日,在谷家疃海滩又发现大批毒虫,全市出动军民4400多人,仅用两个小时就将毒虫全部消灭,制止了细菌蔓延。为粉碎细菌战,威海市先后出动了9万余人次开展灭蝇活动。文登、昆嵛等县也组织群众大扫除、清除垃圾、捕老鼠、修建厕所、给群众施种牛痘疫苗,基本控制了传染病和流行性疾病的蔓延。城乡普遍制定“卫生公约”,建立卫生检查评比制度。

经过人民群众的共同努力,文登专区有效地扑灭了敌机空投的细菌,制止了传染病的流行,减轻了群众的疾病痛苦,保护了人、畜和农作物的安全,并为以后开展爱国卫生运动打下良好的基础。

制定爱国公约,开展劳动竞赛和增产节约运动

在中国人民志愿军赴朝作战期间,国内人民遵照毛泽东主席提出的“边打、边稳、边建”的方针,把抗美援朝与国内的各项民主改革和经济恢复工作紧密地结合起来,于1950年11月开展了爱国公约运动。订立爱国公约,是人民群众在抗美援朝运动中的创造,它把抗美援朝、保家卫国的爱国热情与实际行动结合起来,用公约的形式加以强化和巩固。党中央于1951年2月发出指示,要求在全国各地各界人民中普遍推广这种做法。到1951年底,文登专区的村庄、工厂、学校等单位有96%的单位订立了爱国公约,各村庄90%的农户订立了爱国公约。1952年1月,针对有的公约内容比较空洞的情况,文登专区抗美援朝分会发出通知,要求各地普遍修订爱国公约,在修订工作中要把各项工作都结合起来,把具体的增产捐献计划列为公约的重要内容,提出较为可行的条目。许多劳动者在订立公约时提出,前后方一致行动起来就能打败美国侵略者。到1952年9月,各县市所有村庄都订立了爱国公约。这个活动进一步激发了群众的爱国热情。为了从物力、财力上大力支援抗美援朝战争,各县市开展了轰轰烈烈的劳动竞赛和增产节约运动。昆嵛县的宋宗国、曹绪保两个农业合作社和赵熙文、王信福两个互助组向全县的农业合作社、互助组和个体农民发起了挑战。1952年9月24日,昆嵛县委向各区、乡转发了他们的《挑战计划书》,并要求各区、乡发动农业社、互助组和个体农民起来迎战。乳山县有24个单位向全国马恒昌先进小组应战,4个单位向威海先进人物王守芬、刘华昌应战,以“挑战”“应战”形式开展劳动竞赛和增产节约运动,经纶丝厂通过向全国马恒昌先进小组学习应战后,缫丝产量比原来增加35%。通过劳动竞赛、增产节约和农业生产技术革新,调动了群众的生产积极性,推动了劳动互助,提高了产量,积累了物资,有力地支援了抗美援朝战争。(摘自《中国共产党山东省威海市历史》第二卷)

中共乳山县委抗美援朝宣传情况报告

青岛篇

抗美援朝运动是青岛解放后第一次规模空前的全社会群众运动。

“保和平,卫祖国,就是保家乡”的宣传教育,大大激发了各阶层人民的爱国热情,全市城乡出现父送子、妻送郎、兄弟争相入伍上战场的感人场面。广大青年的家长识大体、明大义,以祖国和人民的利益为重,积极鼓励子女报名参军。工人提出“以工厂作战场,以机器作枪炮”的口号,广泛开展劳动竞赛。农民提出“努力生产多缴粮,卫国保家乡,打败美国狼”等口号,勤奋耕作,踊跃交售“爱国粮”。全市汽车司机、铁路职工纷纷报名赶赴朝鲜前线参加运输任务。医务工作者组建医疗队奔赴前线为中朝军队服务。1950年11月至1951年10月,全市425名汽车司机分7批到达朝鲜前线,担负运输任务。前4批司机中,有30多人光荣立功。1951年3月至9月,全市84名志愿医疗人员分3批奔赴朝鲜战场,其中29人立功。1951年至1953年,青岛铁路职工志愿赴朝鲜担任运输任务的司机达到892人,其中98人立功、8人牺牲。

1950年12月31日,青岛市5万职工举行“抗美援朝、保家卫国”示威游行大会。

1950年,青岛自来水厂职工纷纷捐款支援抗美援朝前线。

这一时期,青岛市还广泛开展了慰问志愿军运动、捐献武器运动、优待志愿军烈属运动等。当时生活并不富裕,但人民群众克服种种困难,节省生活开支,纷纷参加捐款捐物活动。一位住在河北路77号靠经营小杂货铺为生的老人,没有多少积蓄,把辛苦攒下的500万元全部捐献了出来。为支援国防,1951年6月,中国人民抗美援朝总会发出号召,动员全国男女老少、各阶层人民开展捐献飞机、大炮运动。全市人民积极响应,迅速掀起捐献热潮。青岛市家庭联合会学习组的20名姐妹捐献了自己保存多年的首饰,包括金戒指13个、金锁片2个、金手镯2副、金耳环1副、金项链2条、银手镯3副。全市第一批赴朝医疗队7月中旬刚回到青岛,即为捐献白求恩号战斗机贡献力量,共捐献现金960万元、金戒指3个、金手镯1副、银圆1枚、面粉1袋。截至1951年底,全市共捐献战斗机32架,超过了原定25架的捐献任务。

1950年11月26日,《青岛日报》报道“崂山号”战斗机捐献计划提前完成。

捐献飞机大炮运动是又一次为抗美援朝、保家卫国运动开展的深入动员和普及教育运动,大大激发了全市人民的爱国热情,给予在朝鲜作战的中国人民志愿军以巨大的精神鼓励和物质支援。

在抗美援朝战场,志愿军指战员发扬祖国和人民的利益高于一切、为了祖国和民族的尊严而奋不顾身的爱国主义精神,英勇顽强,舍生忘死,浴血奋战,涌现出杨根思、黄继光、邱少云、罗盛教等30多万名模范和功臣。来自即东县(1956年划归即墨县)的姚庆祥就是其中的优秀代表之一。

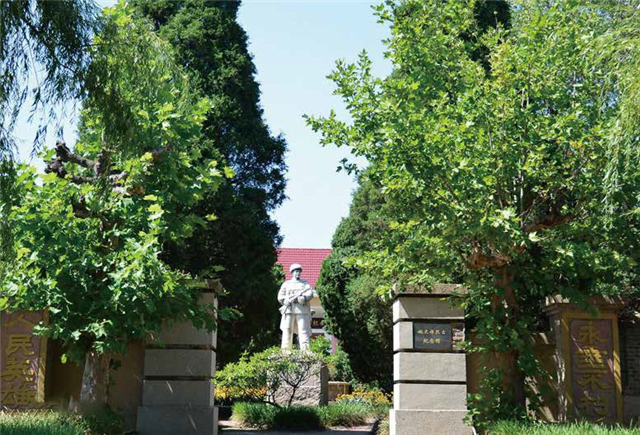

姚庆祥出生于1927年,1945年7月参加解放军,多次立功受奖,1948年加入中国共产党。抗美援朝战争开始时,他原本准备离开部队回到地方工作,母亲、兄嫂也忙着给他张罗婚事。面对祖国和人民的需要,他在给家人的信中写道:“现在美帝国主义想破坏我们的好日子,他们已经把战火烧到了鸭绿江边……我决定暂时不离开部队,到朝鲜去,保卫祖国安全,保卫世界和平。至于婚事,请母亲原谅孩儿,就等我从朝鲜回来再办吧!”写完家信,他又写了赴朝请战书,于1950年11月毅然报名参加志愿军并赴朝作战。在战场上,他冲锋在前,勇敢杀敌,战斗空隙带领战士们帮助朝鲜人民重建被美军毁坏的家园,与朝鲜人民结下深厚的情谊。1951年7月,朝鲜停战谈判开始后,姚庆祥奉命担任开城中立区军事警察排长,8月19日在带领战士巡逻时遭遇袭击不幸牺牲。9月8日,即东县社会各界6000余人在烈士家乡姚家庄举行了隆重的追悼大会。1953年1月,中国人民志愿军政治部追认姚庆祥为“一等功臣”,并授予其“和平战士”光荣称号。1954年10月,山东省政府、山东省抗美援朝分会在姚家庄修建了和平战士姚庆祥烈士祠。

姚庆祥烈士纪念馆(原称姚庆祥烈士祠)

抗美援朝运动以高度的爱国主义和国际主义精神教育了全市人民,大大激发起人们的革命热情和劳动热情,成为恢复和发展国民经济、推动各项民主改革的巨大动力。(摘自2022年10月31日公众号:青岛党史史志)

烟台篇

1950年11月1日,在中共烟台市委的领导下,烟台市成立了中国人民抗美援朝总会烟台分会。

广泛宣传爱国主义,掀起抗美援朝运动热潮

抗美援朝、保家卫国,是中国人民的一个艰难而正确的抉择。当时,新中国成立仅仅一年,人民政权还不巩固,经济亟待恢复,国家财政状况非常困难,刚刚摆脱战争灾难的中国人民又要拿起武器与西方头号强国作战。在这种情况下,广大人民群众甚至许多领导干部,对能否赢得这场战争的胜利都心存疑虑。因此,抗美援朝运动开展起来以后,首先必须广泛深入地进行宣传和思想发动。

抗美援朝烟台分会积极响应党中央的号召,在市民中深入开展“抗美援朝、保家卫国”运动,通过诉苦、回忆、游行示威等方式,控诉美国侵略朝鲜和轰炸中国边境的罪行,反复进行反帝爱国思想教育。烟台市参加集会、游行的人数曾一度达到4万余人。12月11日,烟台市工商界召开庆祝朝鲜人民军光复平壤大会,通过了工商界《抗美援朝五项公约》,在工商界开展慰劳志愿军以及救济朝鲜难民活动。这些活动标志着烟台市抗美援朝活动正式开始,此后不久,就在全市形成了群众性的抗美援朝运动热潮。

抗美援朝宣传资料

为争取抗美援朝战争的胜利和适应国家建设的需要,中央人民政府人民革命军事委员会和政务院于1950年12月初,发出关于招收青年学生、青年工人参加各种军事干校的决定。全国各地青年热烈响应,掀起了一股踊跃报名参加军事干校的热潮。针对上级部署,烟台市委进行深入研究,召开了各有关部门的干部会,明确了任务,分析了主客观方面的有利不利因素。由于宣传组织工作做得比较深入细致,广大青年学生、青年工人报名参加军事干校的热情很高,至1951年1月底,烟台市先后组织了两批青年参加军事干校。动员第二批青年参加军事干校的工作从1951年1月中旬开始至28日全部结束,据1951年2月中旬的初步统计,仅仅半个月的宣传动员,全市共有864名青年报名参加各种类型的军事干校,其中782名是烟台一中和二中的青年学生,另外82名是社会各界青年。经过层层筛选,全市最后批准了134名,其中烟台一中、二中的青年学生116名(男74名,女42名,党员17名,团员65名),社会各界青年18名(男12名,女6名,党员2名,团员5名),超额完成了省里分配的任务。在动员青年参加军事干校的过程中,市委利用这一机会有针对性地在全市进行了广泛深入的宣传教育工作。主要表现为:在家庭中,做好青年人对祖国的责任、响应祖国号召为人民服务的光荣和前途、爱子女与爱祖国的统一等方面的教育;在社会青年中,做好个人前途与国家前途的关系、毛泽东时代的青年处理个人问题的正确观念等方面的教育;在学校中,做好个人志趣服从国家需要、克服清高思想、全心全意为祖国为人民服务等方面的教育。通过这些教育,青年学生们的爱国主义思想大大提高了一步,他们不仅踊跃报名,而且都能主动做自己家属的工作,在报名时还做出了保证:“绝对服从组织分配,不论到哪里和分配干什么,只要是为人民服务和祖国需要,都毫不讲价钱。”这些教育还打破了社会青年长期没有接受思想教育的局面,使他们对当时形势、个人与国家的关系的认识都有了进一步的提高。青年家属和广大群众也在各种会议和欢送活动中受到了爱国主义教育,纷纷表示坚决不阻挠,有的家属还亲自把学生送到学校或给学校交保送书。1951年1月底,市委举行了1400余人参加的欢送大会,还有数千人在街头夹道欢送,这一场面使所有参与者都普遍感受到祖国力量的雄伟和为人民服务的无上光荣。

抗美援朝宣传画

自抗美援朝运动开始至1951年3月,烟台市举行全市各界抗美援朝(庆祝汉城光复)示威游行1次,参加人数1.5万余人;举行全市反对美帝国主义重新武装日本示威游行2次,合计参加人数2.85万余人,抗美援朝运动已在全市范围内轰轰烈烈地开展起来,各界人民的政治觉悟水平和实际的爱国活动都有了显著提高。但抗美援朝运动的发展并不平衡,如郊区农民、散居的街道市民、家庭妇女、宗教界人士以及流动性较大的运输工人、小商贩等群众中,还有一部分人没有或没有充分地接受抗美援朝的爱国主义教育;有些单位的爱国公约还存在着形式主义的现象等等。为弥补这些不足并使抗美援朝运动经常地、有计划地、普遍深入地发展与坚持下去,烟台市委于1951年5月10日制定了《关于1951年普及与深入抗美援朝运动的计划》。在这个计划中,市委首先确定了今后较长时期的宣传教育重点,即“动员与组织全市每个干部、党员、团员,站到抗美援朝运动的最前列。动员与组织一切干部及所有宣传教育文化机构,开展广泛深入的抗美援朝的爱国主义教育,使每个人了解到我们祖国是一个什么性质的祖国,为什么要爱祖国,怎样爱祖国(联系抗美援朝的实际行动)”。针对这一宣传教育重点,市委拟定了6条具体做法,主要包括在时事学习、时政报告、讲授政治课、文艺创作演出等方面要全面贯彻宣教重点,贯穿抗美援朝爱国主义的内容。其次,市委还规定了发动广大群众参加抗美援朝的各种实际行动的具体内容:一是发动各界人民修正补充或继续订立自己的爱国公约。二是根据朝鲜前线的需要,要我们支援什么就支援什么,以保证抗美援朝战争的胜利。三是要发展祖国强大的经济力量,这是强国富民支援抗美援朝战争的物质基础。最后,市委明确要求要加强对抗美援朝运动的领导,彻底贯彻中共中央与中国人民抗美援朝总会的指示与号召,指出各级党的组织必须明确认识,抗美援朝运动是全党与全国人民目前和今后较长时间内的总政治任务,是推动一切工作前进的动力;各级党的组织必须深入检查本单位抗美援朝运动的情况,正确认识这一运动的广度与深度,发现问题、总结经验、制定计划。市委将充实与加强抗美援朝分会的机构与工作,并根据形势与工作需要,年内召开两次全市抗美援朝代表会议;要减少大规模的群众运动,踏实深入地进行各种工作。该计划下达后,烟台市的抗美援朝运动有重点、有计划、全面深入地开展起来。

1951年12月16日,《烟台劳动报》创刊,烟台市委书记刘乃殿祝贺说,望该报从创刊这天起,要大声疾呼,做一个宣传者与组织者,推动各界人民为完成继续加强抗美援朝、开展增产节约和思想改造三大任务,为建设新烟台和新中国而奋斗。此后,这份报纸就成为宣传抗美援朝,倡导增产节约、反对贪污浪费的主要窗口和阵地。12月23日,烟台市领导与各界代表5000余人到车站迎接志愿军归国英模代表王财、车书琴来烟,并于24日上午在胜利影剧院召开欢迎大会,王财、车书琴作报告,刘乃殿在发言中号召全市人民学习志愿军为国家和人民利益而不惜牺牲自己任何利益的精神,把这种崇高的精神贯彻到当时的中心工作中去。

1952年2月底,中朝两国政府先后发表声明,控诉美国军队违反国际公约,悍然在朝鲜和中国东北地区对中朝军民投放细菌武器,实施惨无人道的细菌战,犯下了新的罪行。烟台市委适时制发了《关于反对美帝国主义细菌战的宣传工作的指示》,及时对细菌战的真相进行揭露,加强群众性卫生工作和防疫常识的教育。

通过宣传,全市干部群众明确了抗美援朝、保家卫国的深刻意义,激发了爱国主义和国际主义热情,消除了少数人的恐美、崇美、亲美思想,大大增强了抗美援朝必胜的信心。

积极响应三项爱国号召,深化抗美援朝运动成效

1951年6月1日,中国人民抗美援朝总会发出了《关于推行爱国公约、捐献飞机大炮和优待烈属军属的号召》,《人民日报》第二天予以全文刊登。中国人民抗美援朝总会号召全国人民普遍开展爱国公约运动、开展捐献飞机大炮运动、做好优抚工作(简称三项爱国号召),以便更加有力地支援前线,争取抗美援朝战争的最后胜利。烟台市委积极响应三项爱国号召,至7月上旬,“三项爱国号召已经获得全市各界人民在实际行动上的热烈拥护和响应,并已初步作出了成绩”。为进一步巩固和扩大已有成绩,纠正缺点,市抗美援朝分会于7月12日召开了全体委员会会议,对过去运动作了初步总结,对今后如何保证运动的继续正常发展作了研究。此后,三项爱国号召在全市更加广泛深入地开展并取得了突出成效。

美国政府细菌战罪行展览画册

订立爱国公约是人民群众在抗美援朝运动中的创造,它把人民群众抗美援朝、保家卫国的爱国热情与实际行动结合起来,用公约的形式加以强化和巩固。1950年冬,烟台市就有少数工厂在抗美援朝爱国热情的推动下,自发地订立了爱国公约,但因缺乏领导,后来沉寂了下去。1951年2月17日,烟台市委下发通知,要求在2月25日前订立个人及机关爱国公约,并明确指出“各机关总支支部根据本机关情况及工人任务深入广泛讨论(党员干部推动非党员干部),提出自己对抗美援朝应有的努力方向和要求。订出爱国公约信条,以便共同遵守,互相督促,贯彻于日常工作学习和生活中,保证做好自己工作和做好部门工作,……但在订出时不必要求过高,应防止订而不行、言而不做的不良后果,一切均要从实事求是出发”。此后,除街道无组织群众外,全市工人、妇女、学生、机关、商界、宗教界大都以“行业”或“界”为单位订立了爱国公约。三项爱国号召发出后,至7月上旬,全市工人中的爱国公约已修订和订立的占43%,仅纺织工人所属的27个基层单位,已经订立的就有22个,内容也比以前更具体了。各区街道的妇女们也表现了空前的热情,市妇联号召妇女要对公约进行检查和修订,并根据全国妇联规定的爱国公约内容深入到最基层去。其他居民也以闾为单位或以妇代会团体、基层合作社为单位订立爱国公约。到7月底,全市普遍修订了原有的爱国公约,并结合各项政治任务,在各个工厂的车间、小组,各机关、学校的基层单位,各街道的闾、家庭等较小单位普遍订立了爱国公约。9月下旬,根据13个行业不完全统计,在133个基层工会中有727组、7108名职工订立了爱国公约,工商业界、机关、学校的基层组织和街道群众大部分都订立了爱国公约。

在爱国公约的订立过程中,有党组织重视、领导的单位做得比较好,他们订约前都经过深入的思想教育,在群众觉悟的基础上,经民主讨论订立,事后自觉自愿执行,并坚持了定期的检查制度。如新隆火柴厂共有6个生产小组,每个小组都订立了爱国公约,并有个人的执行计划。他们的做法是:1.坚持学习制度,全体职工每天拿出10分钟左右的时间念报纸,使每个人都了解了抗美援朝的许多事情,都能讲出一番抗美援朝的道理。2.与生产相结合,提倡节约,反对浪费。3.坚持经常的民主检查制度,小组10天检查一次,个人计划1周检查一次,选举了检查负责人领导检查,还提倡随时随地互相检查。4.与当前的政治任务相结合,把捐献和优抚工作订到公约中去,工人都按计划自动捐款,从来没有催缴过。从全市范围看,爱国公约的订立起到了不同程度的作用,实际起作用的占到了70%。如订立爱国公约后,工人的思想觉悟和生产积极性有了很大提高。新生瓷厂由过去每天18万个碗的产量增至订约后的25万到26万个碗的产量;新隆火柴厂过去浪费现象很严重,3天就碎1箱子火柴盒(1000多个),一个月能从地上扫起40余盒散乱火柴。订立爱国公约后,地上一根火柴也看不见了,火柴盒也不碎了。该厂老工人杨大娘,每个月一定要拿2天的工休日捐献,她说:“要是没有共产党领导,咱根本就没有工休日。”街道妇女和农民的思想也有了很大转变。一区姜淑卿为增加收入用于捐献,便设法到工厂拿手套缝,每月可赚3万元,并发动了10多个人和她一起做,她们都高兴地说:“俺不光是完成了捐献任务,俺家生活也宽头了。”五区西口村妇女订立爱国公约后,每天多挑10斤鱼,将多挣的脚力钱都捐献了。通过订立爱国公约,部分妇女以劳动为耻的错误思想转变了,许多不参加劳动的妇女也开始参加田野劳动。

烟台市通过普遍订立和认真执行爱国公约,把广大干部群众的爱国热情引导到实际行动上来,推动了各项工作的顺利开展。

村民在抗美援朝运动中签名订立爱国公约

开展捐献飞机大炮运动。抗美援朝运动开始后,烟台市各界群众就有陆续的捐献活动。1951年1月14日,抗美援朝总会发出《关于慰劳中国人民志愿军朝鲜人民军并救济朝鲜难民的通知》。《人民日报》第二天发表社论,号召全国人民踊跃参加爱国募捐运动。1月21日,为了在全市掀起抗美援朝的高潮,进一步发扬国际主义和爱国主义精神,烟台市委组织各级干部学习《人民日报》元旦社论《在伟大爱国主义旗帜下巩固我们的伟大祖国》,解决了认为“抗美援朝没有内容”等糊涂观念,进而又和人民群众的切身利益与经验联系起来,运用回忆、翻身对比的方法,把一切人民的利益都集中到抗美援朝、保卫与建设伟大祖国这一目标上。1月31日,烟台市委下发通知,号召全体党员开展捐献“千元”运动,慰劳在冰天雪地中作战的中朝将士和救济在严冬中缺衣少食无房屋居住的朝鲜难民。通知还要求全体党员不仅本人积极主动地进行捐助,还要充分发挥自身影响力,带动非党员干部在自觉自愿的基础上积极参加捐助活动。6月2日,抗美援朝总会的三项爱国号召在《人民日报》上发表的第二天,烟台码头工人第一个响应捐献号召,3天共捐献了5亿元。运输公司汽车队工人出发后还捎信回来认捐,各行业产业工人也相继行动起来,尤其是市工代会召开和“七一”庆祝活动后,通过解放前后生活的对比,工人阶级的捐献热情更加高涨。在工人的带动下,全市人民采取了增加生产、增加营业收入、增加副业收入、加班、捐部分奖金、义演、节约、捐硬币等办法,开始了广泛而深入的捐献运动。工商界初步计划半年内最少捐献23亿,他们以抗美援朝支会的名义推动各单位通过检查过去公约(其第一条是以全力支援前线)制订的增产增加收入捐献计划,提出以捐献飞机大炮支援朝鲜战争作为庆祝“七一”的献礼,并在工商界“七一”庆祝会上,由积极捐献的工商业家作增加生产、增加营业额的捐献计划示范。后来,尽管工商界有的行业情况稍有变化(如棉织业缺纱),也表示尽力维持原有捐献计划,有的行业出现情况好转,也表示愿意提高捐献计划,至9月底,工商界在原来认捐的基础上,又增了2000万元。中西医药界至7月中旬已捐献1500万元,邮电工会捐献4000万元,宗教界也捐献180余万元。捐献运动在广大市民中也引起了热烈响应。妇女主动提出“少擦胭脂少抹粉,省下钱来捐献飞机大炮”;三区一位老大娘在“七一”庆祝会上登台讲话说:“想想从前过的日子,比比现在的日子,真是大不相同了,要不是有共产党毛主席,咱能吗?我一定好好领导俺街妇女增加生产,捐献飞机大炮。”信义街一个贫民看到大家积极捐献,也拿出1万元要捐献,大家看他生活太困难,就说明理由谢绝了他的捐款,他哭着说:“您嫌少吗?”

1951年12月20日,烟台市抗美援朝分会总结了全市的捐献运动,指出1951年烟台市已超额完成认捐两架战斗机的任务,缴款总数达到46.78亿元,决定停止认捐,广泛开展增产节约运动。新中国成立之初,烟台人民在生活普遍困难的情况下,超额完成捐献任务,这为抗美援朝战争的胜利作出了重大贡献。

做好优抚工作。自抗美援朝运动开展以来,烟台市委就把优抚工作当成各界人民全力完成的任务之一。1951年2月普遍订立爱国公约后,市委把优抚工作作为公约的重要内容,通过开展建立拥优小组,建立对烈军属的负责制等活动,进一步深化了优抚工作效果。6月1日,抗美援朝总会发出三项爱国号召后,市委针对以前的优抚工作进行查改,使全市优抚工作更加符合形势需要,更加切合烟台实际。主要表现在:一是尽力给军属增加就业机会,各工厂都规定在同等条件下,优先录用军属。至当年9月底,棉织业已录用40余名,针织业录用37名,榨油业录用70余名,丝织业录用20余名,渔业录用80余名。二是郊区代耕工作有了很大进展,已经部分实行固定代耕或“包干制”办法(多数还是派工代耕),耕种及时,庄稼长势良好。如三区烈军属反映:“今年代耕与过去大不相同了,往年地种不到边,满地是草,三番两次去找人家还不愿意来,而今年不用叫不用找,该种的种了,该锄的锄了,一点不用挂心。”三是各行业根据自身条件规定了优待烈军属的办法。如工商界优待烈军属的办法是买东西打95折,甚至低到8折,并在“八一”建军节当天给予更低折扣的优惠;戏剧界优待烈军属的办法是每月初一、十五在非营业时间内免费给烈军属演出;理发业中困难的7户军属免交会费;医务界为烈军属免费看病等。1951年的中秋节,很多群众自发给烈军属送去白面、猪肉、月饼等慰问品;有的工商业者给烈军属送酒菜、请烈军属吃饭,乐得军属说:“我一定写信给儿子,一定好好干,不然,太对不起大家了。”四是尽全力为烈军属解决生产生活中的困难。如1951年水灾期间,全市干部群众首先关心烈军属的住房倒塌问题,四区的张德光夫妇冒雨将军属搬到自己家里,腾热炕给军属,做鸡蛋面条给军属吃。许多群众还能主动固定地照顾鳏、寡、孤、独烈军属,如二区的姚厚娥把卧床不起的军属照顾得很好。

爱国捐款支票

1951年9月24日和25日,烟台市抗美援朝分会召开了全市抗美援朝代表会议,有181名代表出席会议,市委副书记王一夫在会上作了《关于执行总会三大爱国号召的初步总结和继续深入贯彻的几项意见》的报告。报告对全市响应三项爱国号召的执行情况、取得的成绩、存在

的问题和今后努力的方向都进行了详细的总结、分析、纠正和规划。经过小组讨论、大会发言,全市各界群众都根据报告精神,检查了自己的工作,并提出改进工作的积极意见,对执行三项爱国号召起到了很大的推动作用,使烟台市的抗美援朝运动健康发展下去并取得了较大成效。

根据现有资料记载,自抗美援朝运动开始至1951年12月30日,烟台市各界共捐款47.47亿元,可买战斗机3架多,超过原计划的58.2%。全市人民受到爱国主义教育的人数和以基层为单位订立爱国公约的人数均达到95%以上。全市有1370名青年学生和164名民兵自愿报名并被批准参加中国人民志愿军。烟台市各界人民在中共烟台市委的领导下,以空前高涨的热情,掀起工农业生产的热潮,有力支援了抗美援朝战争。(中共烟台市委党史研究院 王晓鸽)

(来源:中共威海市委党史研究院)