智破美空军“大圆圈编队”战术

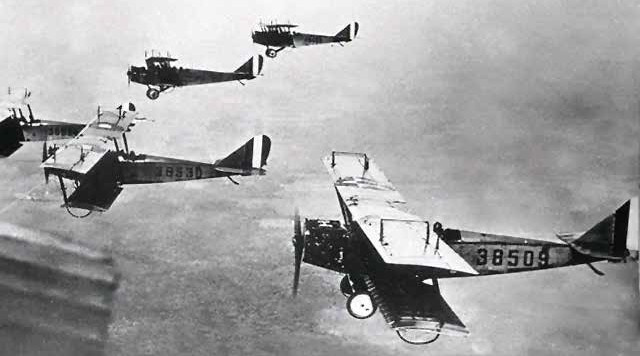

在二战空战战场上,德国、英国、日本空军不约而同使用过一种战术,将参加空战的飞机编队为一个大圆圈,编队的飞机在同一水平面上飞行,也能绕圆圈盘旋爬高取得高度优势。这种战术是严密的防御战术,又能在遭到进攻时具备反击能力,被各国空军所青睐并取得了战果。

这种战术并非二战时首创,它被首次运用于实战战场是在1916年9月17日,在那一天,德国飞行员波尔克上尉率领自己的编队组成这样的一个圆圈飞越了协约国防线,与赶来拦截的协约国战机发生空战,取得了令人惊讶的6:0的战果。

这种“大圆圈编队”从此在德国空军中推广开来,一度让英法大伤脑筋。既然难以破解,协约国空军干脆也引入了这种战术,法国人拉弗伯雷又对战术进行了改进,使参加编队的飞机不但保持在一个水平面上飞行,而且可绕圆圈盘旋爬高,这样就可以利用防御队形进行盘旋以取得高度优势,伺机进行攻击。圆圈形成一个360度的球形火力网,互相能进行掩护。这样敌机不管从哪个角度攻击,在其他角度都会有战术编队中的己方战机对其造成威胁,圆圈内的编队飞机处于一个相对安全的位置。

如此一来这个战术更难以被破解,“大圆圈编队”也被冠名为拉弗伯雷战术或拉弗伯雷圆圈。

如果这种描述不够直观的话,大家可以再想想小时候玩过的飞行棋,飞行时那种转圈式的路程设计就来自于空战中的“拉弗伯雷圆圈”。

二战中,拉弗伯雷战术被参战各国采用,并取得战果。

时间很快来到上世纪50年代的朝鲜战场,在志愿军入朝作战之初,美军战机肆虐天空,狂轰滥炸,给志愿军造成了不小伤亡。

在志愿军跨过鸭绿江的同时,志愿军空军也在紧急组建中。1950年12月4日,空军司令员刘亚楼正式下达空军作战命令,空四师进驻安东进行实战锻炼,1951年1月21日取得第一个战果:击落美军F-84战斗机一架。

美军的“大圆圈编队”战术(即拉弗伯雷战术或拉弗伯雷圆圈)

不要觉得这个速度很慢,要知道,在抗美援朝前,中国空军只有一个空军混成第四旅,不管飞机数量还是质量,连敌人的一个零头都比不上。麦克阿瑟曾对记者说过这样一句话:中国没有空军!

从1950年10月空四旅重组为空四师起,短短几个月内,空二师、空五师、空八师、空十师相继诞生。翻开世界各国空军的历史,没有哪个国家组建空军能有中国这样的速度。

朝鲜战场上,平均飞行时间只有几十个小时的志愿军空军飞行员面对参加过二战、经验丰富的敌军飞行员,毫无惧色,在战争中学习战争,打破了美国空军不可战胜的神话,也破解了敌人引以为自豪的许多空中战术,比如拉弗伯雷战术。

1953年2月7日凌晨,天边刚泛起鱼肚白时,又有5架F4U美机飞临大同江口一带,这个情况迅速被志愿军空军第十七师值班员发现,作战参谋刘宗礼立即向空联司指挥所进行了汇报,指挥所命令十七师紧急出动4架飞机去打击敌人,师长李树荣决定派出第四十九团第二飞行大队中队长余开良率领他的中队起飞迎战。

余开良,1929年出生于山东胶东一个小山村中,1943年参加革命,在抗日战争和解放战争中立功10余次,曾荣获“中国人民解放军独立功勋荣誉章”“中华人民共和国解放奖章”。

在解放军决定成立空军部队后,余开良被选为飞行员接受了训练。1952年,余开良奉命参加抗美援朝,进驻大东沟机场,飞行员编号为“1355”号,飞行代号“185”。

这天,余开良刚刚做完战斗准备放下飞行帽,就传来一阵急促的电话铃声。电话中传来师长李树荣的声音:“余中队长,现在在平壤以南,发现一批敌F4U海军战斗轰炸机,正对地面轰炸破坏,你们马上起飞,秘密出航,直插大同江口,坚决消灭敌机!”

接到命令,余开良立即带着战友陈泰渠、耿同清、李春孟驾驶4架米格-15升空,编成战斗队形,向平壤方向飞去。

快抵达平壤西海岸时,耳机中传来前线指挥员的声音:“185,敌人在镇南浦一带上空,现正在对地面进行轰炸。”

听到通报,余开良怒火中烧:“敌机还在作孽,今天非教训你不可!”他呼唤战友丢掉副油箱,爬升到2000米的高度进行搜索。未几,3号机耿同清呼叫:185,左前下方发现敌机5架!

循声望去,余开良发现海面上5架F4U正在低飞,阳光照耀下它们绿色的涂装就如同5只绿色苍蝇一样。余开良向自己僚机下令:“我攻击,你掩护!”随后一拉操纵杆一个急转弯,绕到背向阳光的方向,占据了攻击位置。

然而,当余开良进入攻击范围后,发现敌机已形成了一个怪异的大圆圈,5架敌机绕着圆圈盘旋飞行,越飞越高。原来,敌机飞行员也看到了余开良他们的战机,他们迅速祭出拉弗伯雷战术,编成圆圈进行防御。

余开良是第一次看见这个怪圈,胸中的怒火让他来不及多想,他盯上了其中一架敌机的右后侧,准备进入到400米的最佳攻击距离就开火射击。

拉弗伯雷战术是管用的,还没等余开良进入400米的最佳攻击距离,在他左侧就出现了一道火网——圆圈的互相保护作用体现了出来,幸好余开良并没被击中,他立即向右拉升转弯脱离圆圈的攻击范围。

与此同时,余开良已意识到了这个圆圈的厉害之处,他头脑中开始不断思索破解之法。电光石火间,有过陆军战斗经验的余开良脑海中划过一个念头,当我军作战遇到敌人坚固碉堡时,会从正面佯攻吸引敌人火力,再出其不意从侧面将碉堡攻下。

把这个战术复制到天空,不是也一样管用吗?想到这里,余开良果断下令:“3号机攻击圆圈左边,我攻击圆圈右边。”

3号机飞行员耿同清心领神会,立即调整位置瞄准左侧一架敌机开火。就像主攻和佯攻一样,耿同清的任务并不是要直接击落敌机,而是进行佯攻压制敌机火力,为主攻的余开良创造机会。眼见左侧射来炮弹,敌机果然慌张,圆圈出现了松动,抓住这电光石火的机会,余开良驾机抵近,“砰、砰、砰”连发3炮,顿时一架敌机被击中起火,拖着浓烟一头栽进了大海。

拉弗伯雷战术被打破,出现了漏洞,3号机耿同清抓住机会,机炮连发又击落一架敌机。

敌机眼见防御圈被打破,立即降低高度贴近海面低飞,原来F4U是种低空性能较为优越的飞机,敌机飞行员很狡猾,企图利用自己飞机的优势贴海逃遁。

余开良从未进行过海上飞行训练,可他毫无惧色,心里只有一个念头:“不能让敌机跑掉!”

恰在此时,耳机中又传来指挥员的声音:“在沙里院附近发现敌F-86飞机8架,你们马上返航!”

F4U战斗机

余开良杀敌心切,但也不能不顾全大局,虽然战机还没进入最佳攻击距离,但他已管不了那么多了,他按动炮钮连发数炮,只见数条火舌喷向敌机。此时,余开良的米格-15已经几乎贴着海面在飞行,高度表即将指向“0”的位置。隐约中余开良看到敌机似乎已被击中,耳机中又传来指挥员的呼叫:“185号,马上返航。”来不及确认战果,余开良急速将飞机拉起后,驶向另一个战场。

事后,经照片判读和无线电收听,这架敌机被击伤,后在返航途中飞行员弃机跳伞。

当余开良和战友们驾机胜利返回机场时,欢呼声已响成一片。这时余开良才知道,自己在不经意间已经打破了敌人吹嘘的拉弗伯雷战术,我军战机在无一伤亡的情况下,破敌防御,击落敌机3架,这无疑是个耀眼的战绩。

由于成功击破了拉弗伯雷战术神话,中朝联合司令部授予该飞行中队为“余开良中队”称号,余开良被授予朝鲜民主主义人民共和国国旗勋章。

在陆军将士英勇奋战时,余开良这些英勇的飞行员也在天空与敌人进行着激烈的较量,在历时两年零7个月的抗美援朝空中战场上,志愿军空军从战争中学习战争,空战中先后击落、击伤侵朝美国空军、海军和其他国家的飞机425架。

一个最古老国家的最年轻空军,给一个最年轻国家的最老牌空军,造成了巨大的震撼。美国远东空军司令威兰中将后来回忆说:“中国空军一直是个谜,他们好像用一个晚上便学会了一切,飞行员只要很少的时间就能够空战,他们在冥冥之中似有神助……很多事情简直不可思议。”

骄人的战绩,不仅为抗美援朝的胜利建立了卓越功勋,更是在人民空军发展史上书写了辉煌的一页。

海空雄鹰团徽章及臂章

余开良此后继续驾驶战鹰翱翔在战场上空,为志愿军保驾护航,多次击落击伤敌机。余开良不久成为该团团长,他所带的这个团屡建战功,荣获“海空雄鹰团”荣誉称号,余开良也成为我国空军战斗英雄,他的故事在航校中流传,激励着一代代新的飞行员。

本文作者:(网名)小院之观(本名王旭)

余开良(1929—),山东省牟平县(现烟台市牟平区)孙家夼村(现属乳山市)人。1943年6月参加革命。1944年4月,调到八路军东海军分区。抗日战争中,参加了解放胶东的文登、威海、牟平、烟台等县、市的战斗;解放战争时期,随华东野战军第九纵队,参加了孟良崮、济南、淮海、渡江和解放上海等战役,先后荣立大小功10余次,荣获“中国人民解放军独立功勋荣誉章”“中华人民共和国解放奖章”。抗美援朝战争期间,余开良击落美军飞机4架,荣立一、二等功各一次,三等功两次,荣获朝鲜民主主义人民共和国国旗勋章一枚、军功章一枚。他所率领的作战飞行中队与兄弟部队配合,打破敌人“圆圈战术”;贯彻和丰富了“一域多层四四制”战法,取得击落敌机6架,而我无一伤亡的辉煌战绩,被授予“余开良中队”光荣称号。1965年,所率领的海军航空兵第四师十团荣获“海空雄鹰团”荣誉称号。1987年,在海航第四师副师级岗位离休。

(来源:中共威海市委党史研究院)