5月1日是国际劳动节。提到劳动节,你会想到什么?是辛勤工作的劳动者们,还是令人期待的节日假期?

你知道吗?“五一”国际劳动节的背后,其实有着无数劳动者的心酸血泪。

劳动节的起源

1886年5月1日。面对每天劳作长达十几个小时、薪水却十分微薄的压榨剥削,美国几十万名劳工罢工,并举行示威游行活动,要求改善工作条件、实行八小时工作制。

当时,罢工潮中流行着一首《八小时之歌》,歌中有一句唱道:“我们要把世界变个样,我们厌倦了白白的辛劳。”正如歌中所唱,劳工们的团结真将世界变了样——八小时工作制被逐渐推广承认。1889年7月,恩格斯组织领导的第二国际在巴黎召开大会,将每年的5月1日定为国际劳动节。

正如同“从来就没有什么救世主,也不靠神仙皇帝,要创造人类的幸福,全靠我们自己”,世界看到了劳动人民的力量。

劳动节的传入与发展

二十世纪初,中国涌现一批有志之士,探索救亡图存的新路径,学习并传播新思想。

1918年5月1日,一些革命知识分子在上海、苏州、杭州、汉口等地,散发介绍五一劳动节的传单。

1920年5月1日,《新青年》出版“劳动节纪念号”,刊登李大钊《“五一”运动史》作为发刊词,孙中山题词“天下为公”,蔡元培题词“劳工神圣”。当天,陈独秀在上海、李大钊在北京同时举行“五一国际劳动节”纪念大会。邓中夏到长辛店向铁路工人散发《五月一日北京劳工宣言》并发表演讲。这是中国共产党人领导的第一次“五一国际劳动节”纪念活动。

1925年5月1日,在广州召开的第二次全国劳动大会上,中华全国总工会宣告成立。大会通过的《中华全国总工会总章》开宗明义:“本会以团结全国工人,图谋工人福利为宗旨”。

中华人民共和国成立后,于1949年12月正式将每年的5月1日定为法定劳动节,全国放假1天。

1950年,全国工农兵劳动模范会议在北京召开,中央人民政府授予464人“全国劳动模范”称号,第一批全国劳模诞生。此后,《关于全国工农兵劳动模范代表会议的总结报告》提出,要“把评选劳模形成固定的制度”。

从“劳动模范”到“大国工匠”,劳动人民的光芒照耀着一代又一代中国人。劳动最光荣,正是因为有着无数辛勤付出的劳动者,才有“广厦千万间”,才能“稻花香里说丰年”,才让“可上九天揽月、可下五洋捉鳖”的梦想成为现实。

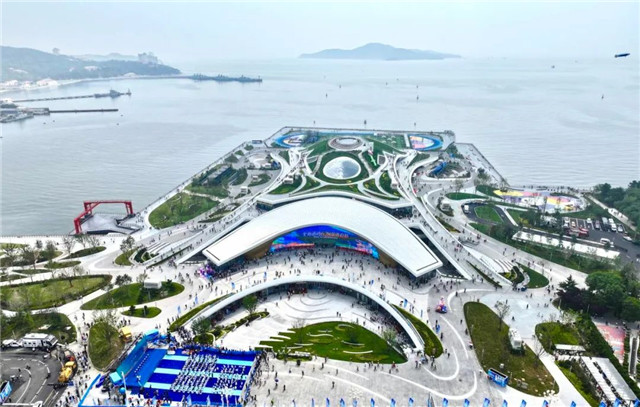

学习威海榜样

4月28日,庆祝中华全国总工会成立100周年暨全国劳动模范和先进工作者表彰大会在北京举行。威海6人荣获全国劳动模范和先进工作者称号。点击查看获奖名单→

4月30日,山东省庆祝“五一”国际劳动节暨省五一劳动奖获得者表彰大会举行,威海6个集体荣获省五一劳动奖状,17名个人荣获省五一劳动奖章,6个集体荣获省工人先锋号。点击查看获奖名单→