邵本道,是山东省乳山市夏村镇邵家村村民。战场上,他英勇顽强,历经战火洗礼;返乡后,他扎根农村,默默奉献,一生坚守着为党为民的本心,信守着“为村里办点实事”的承诺。他是村民口中一日三餐伙食费只花几块钱的“邵老抠”,也是将大半辈子积蓄45万元捐献给村集体后,只留一句“不够,我还攒”的“憨老头”,更是一位不论日子过得多苦,却从不因“功”向组织伸手的老党员。这位96岁高龄、拥有77年党龄的老人,用一生书写诚信答卷,只为践行最初的承诺,活出了“大写”的人生。

邵本道,是山东省乳山市夏村镇邵家村村民。战场上,他英勇顽强,历经战火洗礼;返乡后,他扎根农村,默默奉献,一生坚守着为党为民的本心,信守着“为村里办点实事”的承诺。他是村民口中一日三餐伙食费只花几块钱的“邵老抠”,也是将大半辈子积蓄45万元捐献给村集体后,只留一句“不够,我还攒”的“憨老头”,更是一位不论日子过得多苦,却从不因“功”向组织伸手的老党员。这位96岁高龄、拥有77年党龄的老人,用一生书写诚信答卷,只为践行最初的承诺,活出了“大写”的人生。战火淬炼的感恩情怀

1929年,邵本道出生在邵家村。由于父母早逝,年仅8岁的他只能带着5岁的妹妹四处讨饭。乡亲们看他可怜,便共同抚养他长大。“我是靠吃百家饭长大的”,邵本道时刻不忘,也是他坚持“为村里办点实事”的初衷。

1942年,邵本道决心参加八路军,由于岁数小、身体瘦,接二连三被拒绝,但他铁了心要跟党走。1947年春,他终于如愿。由于表现突出,参军不到1年,他便光荣加入了中国共产党。淮海战役、渡江战役、剿匪战斗……都留下他奋勇冲杀的身影。1954年年底,邵本道因伤退伍,返乡后来到石材厂当了一名工人,工作劲头不减,厂里评了6名“红旗手”,他就是其中之一。

邵本道说,他忘不了,在最困难的时候,是党和政府照顾了他;是村民一起帮他挖管槽、铺水管,让他喝上了自来水;老伴患病,是村里派人帮他们洗衣做饭……他把这些对自己点滴的爱都化作了无声的行动,回报着父老乡亲。

邵家村土路多,以前一下雨路面就会坑洼不平。邵本道注意到后,就推着小车,带上铁锨、锄头去平路填土。“他一个人愣是修了好几条路,村里要给报酬,他怎么都不肯要。”谈起邵本道,乡亲们都敬佩不已。

有一年,村子遭遇特大暴雨,洪水冲进沿岸村民的家中。邵本道急了,天天在岸边踱来踱去。为了疏通河道,洪水刚退,他就深一脚浅一脚地蹚进泥泞的河道,艰难地割着杂草,一直割了100多米远……看到他佝偻的身子,村民们也纷纷加入其中。

“我这一生是党和人民给的,如今我的生活好了,也想回报党和人民的恩情。”邵本道的话语朴实无华。

清贫岁月里的赤子之心

邵本道身材矮瘦、皮肤黝黑,平日穿着一件旧得都起了毛的衬衣,脚上的鞋磨得几乎透底。

近些年,邵本道的月退休金能拿到几千元,但过惯了苦日子的他,依然保持着节俭的生活习惯,一日三餐少荤多素、极其简朴。就是这么一个“抠门”的人,却作出一个让全村人为之震撼的决定:“把我攒的所有钱都交给党,用这钱给村里办点事。”

2013年的一个早上,邵本道走进村委,小心地从兜里掏出一沓“纸”,一共18张存单,加起来足足有30.5万元。村支书深知这笔钱对于无儿无女的老人来说意味着什么,“大叔,您攒钱不容易,还是自己留着吧,村里不能要您的钱。”“我是一名党员,我的钱交给党组织还能为大家办点事,我放心。”邵本道态度坚定。

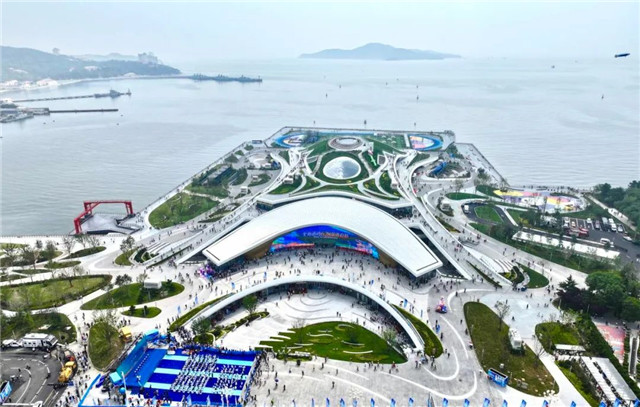

最终,经过村民代表大会决议,用这笔钱完成了环境整治,还建了一个健身广场,取名为“本道广场”。开工那天,全村人自发义务劳动,仅用10天就完成了2100平方米的地面硬化,并安装上了健身器材。站在崭新的广场上,乡亲们连连感叹,“邵老抠对自己‘抠’,却把钱都省下来为大家办好事,他才是真大方!”

榜样之光照亮前行之路

对于党,邵本道是坚定地拥护,对于曾经的承诺,也是执着地坚守。2021年,恰逢中国共产党成立100周年,邵本道再次找到村支书,递上一张15万元的存单。他说:“拿出2万元做党费,剩下的13万元给村里办点事。”很快,村里修成了一条1900多平方米的连村路,极大方便了村民出行。为表达对老人的感激之情,乡亲们在村口立起一块感恩石,上面刻着“不忘本道”四个大字。

在老人无私重诺的精神感染下,邵家村党员自发组织开展义务劳动,主动关心困难群众,凝聚力和战斗力得到了很大提升,这不仅是对一位老党员的敬仰,也是村风的改变和民心的凝聚。

从战场烽火到和平建设,从节衣缩食到捐款45万,邵本道用一生践行着入党誓言,坚守着“为村里办点实事”的承诺。他的事迹引发了全社会的广泛关注,并被改编为大型现代吕剧《邵本道》进行巡演,宣讲团带着他的故事先后走进军营、高校、社区、农村等开展多场宣讲。邵本道先后被授予中华慈善突出贡献奖、山东省优秀共产党员、山东好人、威海市道德模范等荣誉。(来源:Hi威海客户端)

一审:孙晓丽

二审:史雅斐

签发:史秀英