“峨峨尼山,蔽于鲁邦;笃生圣人,维民之纲。”在济宁曲阜市东南30公里处,静卧着一座海拔不过340米的山峰。这座山奇不过三山,险不过五岳,却因一位圣人成为中华文明史上无法越过的一座高山。这座山就是尼山。

尼山是孔子的诞生地。《史记》中记载了孔子降生的故事。据记载,“孔子生鲁昌平乡陬邑”,即现在尼山山下的鲁源村,孔子的父亲叔梁纥曾在这里生活、居住。叔梁纥,姓孔,名纥,字叔梁,后人称之叔梁公,是鲁国昌平乡的陬邑大夫。叔梁纥先娶鲁人施氏,生九女,后纳妾,生下儿子孟皮,却因先天残疾,不能继位。60多岁时,叔梁纥娶颜徵在为妻,生下孔子。相传孔子“生而首上圩顶”,即头顶中低周高似尼山,故得名“丘”,字仲尼。

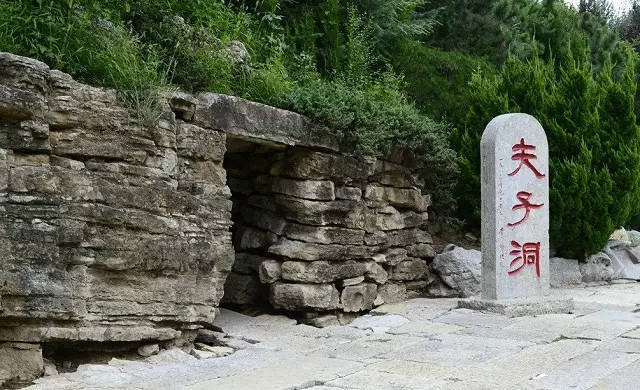

在尼山东麓有一个用石头垒成门的山洞,被称为夫子洞。相传孔母在这里生下了孔子,也有传说称孔子出生在洞外,后曾被置于此洞中,这也就生出民间流传的“凤生虎养鹰打扇”的故事。相传孔子出生后,叔梁纥嫌其太丑陋,便把他丢在尼山西麓二十四棵柏树下。他们走后,山上一只雌虎将其衔入山洞,为他哺乳;又有一只老鹰飞到洞口,张开翅膀为他打扇。这些传奇的民间故事,也为孔子的诞生更添一丝神秘的色彩。

在尼山苍松翠柏间,依山而建的尼山孔庙若隐若现。尼山有庙始见于《魏书•地形志》“鲁县有叔梁庙”,可见当时这是祭祀孔子父亲的庙宇。后周显德年间,兖州太守赵侯于尼山再度建庙,开始祭祀孔子及儒门贤哲。宋庆历三年(1043年),孔子四十六代孙、袭封文宣公孔宗愿对尼山孔庙进行扩建。元顺帝至元三年(1337)正式设置尼山书院。其后尼山孔庙经历了多次重修扩建。虞集《尼山创建书院记》中记载:“学宫在庙之西,仿国子监制也。”那时,尼山书院以培养释奠礼乐舞生为主。乐舞生是孔庙释奠礼的奏乐者与佾舞者的统称。从元代开始,孔庙乐舞生不局限于孔氏家族子弟,开始从民间异姓弟子中选拔。

到了现代,尼山与孔子的缘分仍在继续。在尼山,一个集文化体验、修学启智、旅游度假、教育培训于一体的综合性文化载体把尼山的过去与现在融合在一起,这就是尼山圣境。远看尼山,高72米的“孔子”背山面湖,两掌叠放,掌心朝内,可亲可敬,这也是目前世界上最高的孔子像。在孔子像两侧,分别是大学堂和尼山讲堂,构成了尼山圣境的核心景区。

游览尼山,千年前孔子智慧的话语犹在耳畔。从夫子洞拾级而上,到达观川亭,该亭东临沂水,下临悬崖。相传孔子曾在此眺望,感叹时光变迁,因而有了“逝者如斯夫,不舍昼夜”的名句。因为孔子,尼山的山水仿佛带上了特有的文化滤镜。孔子曾说:“知者乐水,仁者乐山。知者动,仁者静。知者乐,仁者寿。”在他看来,山稳重沉静、永恒不变,与仁者的品格相似,仁者就该像大山一样,不为外在事物所动摇;水是动态的、多变的,能以柔克刚,就像智者一样,思维活跃,随机应变。孔子从大自然的山水中,领悟智者与仁者的品格,影响了千万人。如今,尼山的山依旧岿然不动,尼山的水仍奔流不息,孔子的思想也如尼山的山水,历经千年而不改其本质,散发着智慧的光芒。