“复生不易”初心在——中共文登中心县委书记潘复生

他历经革命战争的炮火硝烟,为革命入狱多年,九死一生,为民族独立和人民解放事业作出了贡献。中华人民共和国成立后,他先后担任过三个省的省委书记,也曾当过黄泛区农场的副场长,历尽坎坷,大起大落,但他坚信党的领导,对革命事业忠心耿耿,初心不改。他是曾任中共文登中心县委书记的潘复生。

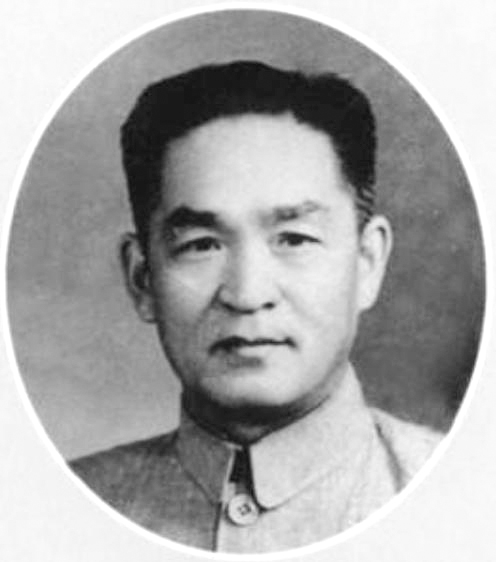

潘复生

坚持真理昂首行

潘复生,原名刘开浚,又名刘巨川。1908年出生于山东省文登县(现威海市文登区)二马村一个贫苦农民家庭,祖上几代都过着受人欺凌和盘剥的苦难日子。

潘复生自幼聪明,开明的父母节衣缩食,坚持送他去学堂读书识字。酷爱学习的他十分珍惜这来之不易的学习机会,勤奋苦学,饱读诗书,学习成绩一直名列前茅。1920年,考入文登县立第一高等小学,小学毕业后,以第一名的成绩考入文登师范讲习所。

由于战乱频繁,潘复生家里愈发贫困,父母再也拿不出钱供他上学,潘复生不得不辍学回家。1924年,被聘为蔡官屯小学教员,靠微薄收入贴补家用。任教几年中,潘复生开始接受民主革命思想,对国民党文登县当局压迫人民群众的行径甚为不满,在村里贴上“打倒封建主义”的标语,后被取消担任小学教师的资格,离开家乡奔赴济南,考入山东省立第一师范学校。

山东省立第一师范学校(后改称山东省立济南师范学校)旧址

潘复生怀着无比激动的心情和对光明的向往,踏入学校的大门,如饥似渴地学习文化知识。正是在这里,他接触到先进思想,积极参加学生爱国运动,成为学生骨干,于1931年加入共青团,同年12月转为中共党员,并担任学校共青团支部书记。他在校内外组织学生读书会,学习马列主义进步书刊,秘密建立“反帝大同盟”;以学生自治会的名义恢复乡师的民校,推荐进步学生担任教师;秘密编辑出版《前卫》《柔锋》《火炬》等刊物,宣传共产党的抗日主张,揭露国民党的卖国行径。这些活动得到乡师校长、著名教育家鞠思敏和校图书馆馆长范铭枢的赞许,推广到其他中等学校。不久济南市学生自治联合会成立,潘复生当选为负责人。

九一八事变后,潘复生等学生自治联合会负责人在济南市党组织领导下,带领进步学生走上街头,举行游行示威,发表演讲。他冒着生命危险到南京政府请愿,宣传共产党的抗日主张,抨击时弊,遭到国民党政府的血腥镇压。1932年3月20日,返回济南后,潘复生等人在济南大明湖司家码头3号住处被国民党当局逮捕。

潘复生被关在监狱长达五年,面对国民党反动派的酷刑和威逼利诱,他始终坚贞不屈,没有透露任何党的秘密,他带领狱友们与敌人斗智斗勇,参与绝食斗争,保持了共产党人的崇高气节。

七七事变后,国共两党合作抗日,潘复生于1937年11月经保释出狱。为便于开展工作,他随母姓“潘”,改名“复生”,以示“获得新生”。五年之久的牢狱经历不仅没有让他泯灭、消沉,反而炼就了钢铁般的革命意志,在后来的岁月中,无论遇到了什么样的艰难险阻,他都能够坚强地挺下来。

为民服务秉公图

长期监狱刑讯,使潘复生身心受到严重摧残,身体十分虚弱,但将革命进行到底的信念不曾改变。他曾写下一首七绝诗明志:“卢沟桥事山河陷,抗日战争待见天。从此挥戈上前线,一身为党把躯捐。”表达了挥戈抗日、誓死卫国的决心。

回到家乡后,潘复生身体尚未完全康复,就投入到抗日救国斗争,他担任文登县四区区委组织委员,领导组织群众开展抗日武装斗争。1938年4月,任胶东特委委员兼文荣威边工委书记,后担任中共文登中心县委书记,积极发展周围几县党的组织,发动人民群众组织抗日自卫团,开展抗日游击斗争。

1939年2月,党组织调潘复生到山东分局工作,他先后担任巡视团主任、组织科长兼干部科长、山东分局秘书长等职,他以身作则、勇挑重担,把困难艰险留给自己,开展工作总是报名去条件最艰苦、路途最远的地方;工作中他思维敏捷、看问题尖锐,办事能力强,受到山东分局机关一致好评。1940年6月,山东分局调潘复生任苏鲁豫区党委书记,后改任湖西地委书记兼军分区政委,带领当地军民积极开展抗日斗争。

1942年12月,日军调集万余兵力,采取“铁壁合围”战术对湖西根据地进行疯狂“扫荡”。潘复生在极其艰苦条件下,带领湖西广大军民,采取灵活战术和分散小部队活动的措施,组织上百个游击小组破路、挖沟、割电线,组织小部队伏击截击敌人,组织武工队插入敌战区进行扰乱,搅得敌人不得安宁。世人熟知的活跃在微山湖的铁道游击队,就是在湖西地委直接领导下的抗日武装。潘复生的《沁园春 行军路上》真实地记录下了这一时期的斗争生活:万里长空晦星稠,风急云飘;望群山矗立,丛林幽谷,蜿蜒远道,河山滔滔。路路盘查,村村放哨,几处烟尘血火烧,心潮烈,看中华儿女,壮志凌霄。同仇拿起枪刀,持久战争教导牢记。我军民鱼水,团结奋战,铜墙铁壁,尽显英豪。踏遍青野,网罗野兽,且看豺狼何处逃。时机到,定人民决战,胜利明朝。

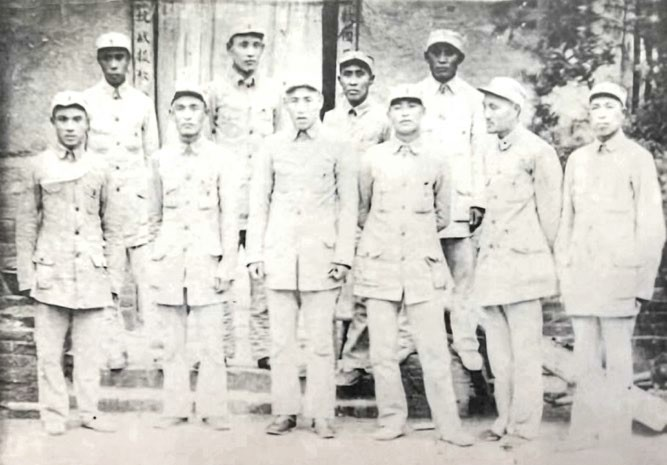

1945年,湖西地委、分区、专署负责同志在单县孙草庙合影(前排左二为潘复生)。

原山东省人大常委会主任秦和珍曾用一首诗,赞扬潘复生在革命战争年代的功绩:“故人已去任评说,湖西抗日共驱倭。君挽骐骥气如虹,丰沛萧砀战事多。微山蹙浪斗顽敌,十里方城破阵歌。风卷旌旗扬秦地,抛洒肝胆壮山河。”

经过抗日烽火的不断淬炼,潘复生逐步成长为一位优秀军事将领。解放战争中,他一直在河北、山东、河南一带开展对敌斗争,担任中共冀鲁豫区委书记兼军区政委,为解放河北、山东、河南等地作出了重大贡献。

胸怀坦荡立乾坤

1949年8月1日,华北人民政府发出通令:华北已全部解放,为适应大规模生产建设的需要,本府第三次委员会扩大会议决定调整行政区划,撤销各行政公署。于鲁西南、豫北、冀南衔接地区成立平原省。潘复生被任命为平原省委书记兼省军区政委,成为平原省第一任省委书记。

1952年,中央根据实际需要,将平原省撤销,原先属于平原省管辖区域中的大部分划归河南省,他被任命为河南省委书记兼省军区政委。1956年9月,在中国共产党第八次全国代表大会上,当选为中央候补委员。

当时的河南省,人民生活极其困难。加上历史原因,在河南盘踞着大量的土匪武装和国民党特务及残余势力,隐藏在暗处与人民为敌,企图摧毁新生的人民政权。潘复生上任后的头等大事便是开展剿匪斗争,发动人民群众力量,军民一心,很快将河南的土匪武装、国民党残余势力消灭干净,维护了社会稳定,巩固了人民政权。在开展剿匪除特的同时,大力发展生产,恢复经济建设,从河南省情出发,利用身处中原大平原的农业优势和资源大省优势,发展农业生产和矿产开发,加大力度投资重工业。倡导农民发展多种形式的生产责任制,鼓励农民种植多种经济作物,开展城乡贸易,解决了久困人民的吃饭问题,受到了河南人民的爱戴和尊敬。他廉洁奉公,两袖清风,对部下要求特别严格,对子女从不找关系走后门,让子女自己闯天下。1958年,潘复生因极力反对一些不务实际的浮夸风而遭到撤职,被下放到西华农场劳动改造。农场党委给他的工作分工是抓园艺生产,他不计较个人得失,不因遭受挫折而消极气馁,一面努力劳动,一面总结工作中的经验教训,处处以一个普通劳动者的身份到园艺场指导工作。农场不论有什么难事,他都积极奔走,为农场解决问题。

1962年5月,中央批准为潘复生平反,调其任全国供销总社主任、党组书记。潘复生离开农场前,给农场中层干部作了一次《如何看待形势》的报告,告诫同志们:“无论什么时候,都要相信我们的党,相信我们的国家,个人受些挫折委屈算不了什么。”

1966年2月,潘复生调中共黑龙江省委任第一书记兼省军区第一政委、黑龙江建设兵团第一政委,并任东北局书记处书记。到达新岗位后,他深入一线调查研究,了解各地具体情况,掌握第一手资料,为决策提供依据。

1967年2月,任黑龙江省革命委员会主任。1969年,潘复生当选为中央委员。

1980年4月29日,潘复生因病去世,终年72岁。在他病故前夕,仍坚定表示“永远跟着党,党就是我的家”。潘复生尽管历经坎坷和磨难,但他对党始终坚贞不渝,对革命事业忠心耿耿,表现出共产党员对党赤胆忠心的高尚品德。不论是身处顺境,还是遭受厄运,他都不时地用诗词记录自己的工作生活,表达丰富的内心情感世界。

《风雨春秋——潘复生诗文纪念集》

1993年10月,中共河南省委党史工作委员会编撰出版了《风雨春秋——潘复生诗文纪念集》。原北京市委第一书记段君毅在回忆文章中写道:“潘复生同志在湖西、冀鲁豫、河南省为党做了大量的有益的工作……”原林业部副部长杨珏为该书题词“学习潘复生同志调查研究,实事求是,密切联系群众的优良作风。”(来源:中共威海市委党史研究院)