从胶东黄土地一名普通的庄稼汉到闻名全国的农业劳动模范,他50多年如一日,始终保持着劳动人民的本色,始终发挥着一名优秀共产党员的先锋模范作用,兢兢业业,勤勤恳恳,无私奉献,用苦干实干践行着“国家需要、党的号召,就是我生产的方向”的崇高使命,走出了一条不平凡的人生路。他是全国劳动模范张富贵。

张富贵

抵债雇农生活苦

张富贵,1913年8月出生于山东省文登县望海隋家村(现威海市文登区金岭村)一个贫苦家庭。张富贵出生后不久,母亲就去世了,父亲也流落他乡,只能靠给地主当长工过活。年幼的张富贵过继给了寡妇伯母,饱尝凄凉伶仃之苦,伯母靠日夜纺线织布积攒了几吊钱,买上两亩地,张富贵7岁时就随伯母下地干活。尽管没白没黑地拼命干,却依然过着贫穷的日子。

因生活艰难,张富贵13岁时就开始给地主当长工,饥寒交迫,饱受欺凌。为改变贫困的生活境遇,伯母托亲靠友把他送去学习瓦匠手艺,3年学徒工没有挣着任何工钱,还得给人家白干活。25岁那年,伯母为给他成亲向地主借了110元钱,取钱的时候先扣下当年的利钱,只借到了77元。从此,一家人背上了沉重的债务包袱,无奈之下,只好把仅有的两亩地押给地主抵了债。

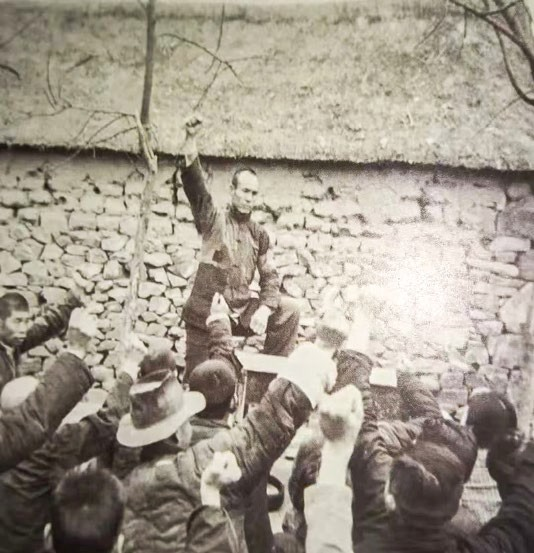

20世纪40年代初,张富贵在减租减息大会上带头发言,要求地主增加雇工待遇。

苦难的生活经历,为张富贵日后的成长奠定了坚实的思想基础。1937年12月,胶东天福山抗日武装起义爆发,起义点燃了胶东人民武装抗日的熊熊烈火。在党组织的号召下,张富贵加入望海隋家村游击队,并担任队长。1940年,共产党、八路军来到望海隋家村,建立了抗日民主政权,领导人民群众开展减租减息和增加雇工待遇的斗争。

张富贵第一次看到了生活的希望与光明,他带头要求地主减租减息并增加雇工待遇。在抗日民主政府的支持下,张富贵赎回了抵债的那两亩地。

听党话跟党走

“没有人民的军队,还有老百姓的么?”这是张富贵经常挂在嘴边的一句话。获得翻身解放的张富贵对党和人民的军队一往情深,1941年春,张富贵与隋锡荣、倪永恒三户贫农成立全县第一个拥军优属小组,不分昼夜为军功烈属分忧解难。他曾一天给七家烈军属翻过猪圈,至于推泥、沤粪、挑水、砌墙等活他差不多每天都在做,村里烈属、军属的地里没少见他忙碌的身影。在张富贵的带领和影响下,文登境内各村也相继成立了拥军优属小组,拥军优属成为当地人民群众的一种自觉行动。

1943年底,张富贵响应党的号召,在原来拥军组的基础上,与本村何其孔等五户农民一起办起了全县第一个搿具组,大家推举他担任了组长。搿具组的五户农民取长补短、互相帮助,解决了许多个人解决不了的难题,促进了生产的发展。1944年,经过民主协商,张富贵的搿具组作为母组,发展成八个组,实行记工划分、等价交换,将全村百姓都组织起来。他还帮助周围村也建立了100多个互助组,使高村区的互助合作运动开展得热火朝天。

张富贵跑遍文登、荣成、威海、昆嵛四县的30个村,指导各村组织互助组,帮助群众打井抗旱,摆脱了靠天等雨的被动生产局面,实现了互助组粮食大丰收,受到胶东区党委的肯定与推广。张富贵常说:“昆嵛山高,没有党的恩情高;黄海水深,没有党的恩情深。没有共产党,就没有我张富贵。我要一辈子听党的话跟党走!”1944年10月10日,怀着一颗对党的赤诚之心,张富贵加入了中国共产党。1945年春,张富贵当选为胶东区第一位特等劳动模范。

日常工作生活中,张富贵总是全力帮助军属解决生活中的困难。为表彰张富贵的拥军优属工作成绩,他多次被选为拥军优属模范。1945年冬,威海卫市市长于洲邀请张富贵到威海卫介绍经验,并约定来的时候会派人去接。约定时间的当天,张富贵扛着一张铁锨,背着一个粪篓子就上路了,从早上东方刚露白启程,一路上他又是顺路拾了三篓粪,每拾满一篓,便走到附近村庄打听谁家是军属,把捡拾的粪倒在军属的粪场上,一路劳动,傍晚来到了威海卫市政府的大门口。

解放战争时期,全村青壮年因参军支前走了将近一半,村里700多亩土地耕种困难。面对困境张富贵挺身而出,把全村妇女和儿童都组织起来,开展生产互助。农忙季节实行大变工,充分挖掘劳力的潜力,每年不仅能交足公粮,还做到自给自足,实现了支前、生产两不误。

张富贵和他带领的互助组捐献粮食3000斤,支援抗美援朝。

抗美援朝战争期间,张富贵参加了中国人民赴朝慰问团,来到战火纷飞的朝鲜前线。到了朝鲜战场后,他每天工作十几个小时,从哨所到坑道,从这个阵地到那个阵地,把一袋袋慰问品送到最可爱的人手中。

“不管干什么事,凡是党和政府号召的,咱就先动手。”这是张富贵发展生产的经验和法宝。当年科技落后,没有化肥,他就利用冬闲季节带头把土堆、草堆、粪堆混合起来造有机肥。当得知用海沙铺在黄黏土地里可以增强地力的道理后,就与女儿一起到四里外的海滩搬沙、压沙、换土,深耕细作,推广小麦、玉米、地瓜等新品种,亩产量平均增加了100多斤。也正因为粮食的增产,他的互助组为支援抗美援朝一次捐献粮食3000斤。1952年,张富贵又带头在高村区先后成立了初级农业合作社和高级农业合作社。

以身作则忠于土地

在抗日战争和解放战争时期,张富贵一心跟着党,带领全村群众努力发展生产,充分发挥了一位劳动英模的带头作用。中华人民共和国成立后,张富贵历任文登县富贵初级农业社、明星高级农业社、高村人民公社社长,东方红大队党总支书记。他发挥共产党员的先锋模范作用,制定农业生产指标,改革耕作制度,改良生产技术,推广优良品种,兴修水利,粮食实现了连年增收。

《大众日报》等报刊用大篇幅报道了明星社的先进事迹,而张富贵本人也3次被评为全国劳动模范,多次受到国务院表彰和国家领导人的接见。尽管张富贵后期担任山东省革委会副主任,山东省第五、第六届人大常委会副主任等重要职务,是中共第九至十一届中央委员、中共十二大代表、第三届全国人大代表,但他却始终以一个最普通的农民形象出现在人们的视野里,始终没有忘记赖以生存的土地。

从黄土地上一名普通的庄稼汉到闻名全国的农业劳动模范,张富贵始终保持着劳动人民的本色。张富贵的女儿回忆说,当时省里想给父亲转成城里户口,去单位里当干部。但是父亲坚决回绝,他说自己和土地打了一辈子交道,要忠于这片土地。

1978年12月,张富贵出席党的十一届三中全会回来后逢人就讲:“过去咱们吃大锅饭习惯了,总认为不集体干活就是分散单干,这是‘左’的影响。过去想富不敢富,推行家庭联产承包责任制才能真正挖掉穷根。早搞责任制的早富,晚搞的晚富,不搞责任制的就难富。”张富贵的肺腑之言,把干部群众的心说活了,责任制也搞起来了。

三忌家规先正己

张富贵有一个团结和睦的家庭。他常说:“正人先正己。自己不正,怎么去教育别人呢?”他专门制定了“三忌”家规,即:生活忌特殊,好事忌抢先,待人忌冷淡。

张富贵一辈子都在搞农业,不但自己以身作则,对家人也是严格要求。“那时候政府给他配了一辆汽车,但我们家里的孩子从来没有机会坐过。还有我哥哥入伍当兵,父亲几乎从来没有去看望过他,反倒是同村其他人的孩子去看了好多次。”提起父亲的严格,张富贵的女儿难免有些许怨言,但更多的却还是敬佩之情。

1961年,张富贵的女儿张启英高小毕业了。女儿想:父亲是全国劳模,我若不能继续升学,找个工作干干,反正不能在家种地。张富贵发现她这个思想苗头后,主动找女儿做思想工作,最后,女儿心服口服。毕业后高高兴兴地回到村里,当了一名普通社员,很快成为一名劳动能手。

三年经济困难期间,张富贵所在的大队和自己家中尽管都不富裕,但他时刻想着受灾严重地区的人民。他走到哪里都说,国家的困难也是咱的困难,支援灾区是咱们的责任。他从自家做起,带头省吃俭用,把省下来的粮食,装在支援灾区的干菜叶中运往灾区。在评工记分那些岁月里,张富贵一家人都积极参加集体劳动,挣的工分在全村属拔尖,收入也数一数二,可是他家的生活却总是保持一般水平,他们把省下来的钱和粮食,常用来帮助别人。有一年,体弱多病的隋顺成养的猪死了,日子过得挺紧巴。张富贵不仅帮他种好自留地,还用自家的钱给他买了猪,隋顺成不知怎么感谢他才好。张富贵却说:“怎么还用谢,我们都是一家人,不管谁有了困难,都应该互相帮助,大家都过上富裕日子,才更能显示出社会主义好来。”

1985年4月,因年迈多病,张富贵主动申请辞去各级领导职务。

1994年6月3日,积劳成疾的张富贵在文登逝世,享年81岁。他用自己一生兑现了“活到老,学到老,为党的事业干到老”的珍贵承诺。

金岭村传承红色基因记忆馆

家乡人在威海市文登区高村镇金岭村张富贵故居的基础上,修建了张富贵事迹陈列馆,讲述了村庄历史和全国劳模张富贵从身世凄苦的雇工到闻名全国的农业劳动模范的不平凡人生路。一段可歌可泣的红色故事,令人刻骨铭心;一种永不服输的精神,穿越历史辉映未来。(来源:中共威海市委党史研究院)