革命战争时期,他抛头颅、洒热血,在枪林弹雨中穿梭,在黑暗中寻找光明。中华人民共和国成立后,他用自己的生命筑起钢铁长城,为祖国公安事业的创立和发展立下了功勋,后又辗转到经济战场,参与建设祖国的重任。他是曾战斗在胶东、担任过胶东区党委社会部部长的于克。

于克

跟党走义无反顾

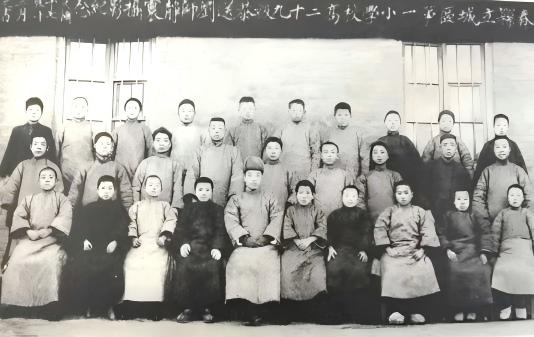

于克原名于仲云,1913年出生于吉林省长春市。1927年9月,于克初小毕业后以优异成绩考入长春第一高等小学。1929年9月,于克到吉林省立第二师范学校初中部读书。吉林省立二师是长春传播马列主义的中心,学校向学生灌输的是新思想,传授的是新知识,实行的是新的师生关系,学生呼吸的是新鲜的民主空气。在省立二师学习期间,年少的于克在这里深受进步思想的洗礼,积极上进,读书时期就办过一个流传于长春各个校园的文学刊物——《灿星》。

于克(后排左三)读高等小学时的合影

于克追求真理,勇于实践,将救亡图存作为自己的最高理想。1931年3月,他进入吉林省立第一师范学校读书,与拥有共同革命理想的挚友郭峰一同被编入第40班,成为同窗好友。1931年夏,吉林省城各校因反对省教育厅厅长提倡复古读经,爆发了学潮,学生进行罢课游行。教育当局为削弱学生运动力量,宣布提前放暑假,学生被迫回家,于克离开了学校。

九一八事变爆发后,于克和郭峰等人互相联系,计划到吉林一师附近的兵工厂(吉林机器局旧址)搞到枪支组织抗日武装。但因困难太大,未能实现。1932年年初,于克加入中国共产党,接受在吉林各大学、中学从事党的地下工作和兵运工作的共产党员曹国安、宋铁岩的领导,后转学到吉林一中。

于克(前左一)等进步学生组织的“十三人朋友团”

1932年冬,于克等进步学生为支援武装抗日斗争,准备打进伪军中搞兵运,并公开组织了一个“十三人朋友团”的球队进行串联活动。后在撒传单进行宣传活动时,于克和郭峰等人被捕。在社会舆论的压力下,被取保释放。

为摆脱敌人纠缠,于克和郭峰等人潜赴北平,先后进入知行学校、中山中学学习,学习期间,于克参与领导了中山中学的一二九学生运动,后党组织派他去东北军中工作。这样,只差半年就高中毕业的于克投笔从戎,投身于更广泛的社会工作中,坚定地走上了职业革命的道路。

卫国保家功绩著

七七事变后,于克在东北军担任国民党第十军团地下党的工委副书记、代理书记。1939年4月,于克进入中共晋东南区委党校学习,为方便开展秘密工作,化名“居井”。同年6月下旬党校学习结束后,中共中央北方局分配于克到山东分局工作,并安排他担任被分配到山东省和河北省的120名干部的党支部书记,负责将这些干部代交两省的党组织。

1939年9月,于克到达中共中央山东分局后,担任山东分局社会部组织科科长,主要工作是配备干部,建立各级社会部机构。对于这项“特殊任务”,他正确执行政策,认真做好每一项工作。1940年11月,中共中央山东分局派于克到胶东地区工作,担任胶东区党委社会部部长,社会部对外名义上是胶东区公安局,为隐蔽战线的斗争把握先机,争取主动。后胶东区党委成立东北工作委员会,于克兼任书记,接手管理党组织在东北的地下工作。他对从事地下工作人员的派遣工作十分慎重细致,大部分派遣人员他都要亲自谈话、考察。

1942年11月,侵华日军用两万余兵力对胶东抗日根据地进行残酷的拉网式“扫荡”。针对敌人的“扫荡”,胶东区党委决定军区机关和部队化整为零,分区坚持作战。于克带领的机关干部和部队在突围过程中,决定由胶东区公安局三科科长唐慈和警卫连政治指导员王殿元,在马石山南麓同当地群众一起坚持反“扫荡”。为吸引敌人主力,使更多被围群众有机会冲出重围,王殿元和唐慈把部队带到马石山主峰,以山上乱石围墙为掩体,顽强同敌人展开激烈战斗,最后弹尽路断,寡不敌众,壮烈牺牲。

1943年,于克担任胶东区首席检察官兼胶东参议会检查委员会主任。1944年8月,胶东区党委在组织部城工科的基础上,扩大成立了“城市工作部”,于克兼任城工部部长,工作的重点放在东北的各大城市。

1945年8月,因为战争形势的需要,于克与吕志恒、邹大鹏、柳运光等人率八路军挺进东北先遣支队挺进东北。先遣队在庄河县站住了脚,摸清了敌情,为大部队开赴东北打下了坚实的基础。

于克(右二)与苏军代表在辽宁庄河

坚守东北赤子心

解放庄河县之后,于克带领警卫班十余名战士奉命赶赴“北国春城”长春,后担任吉合军区副政委。到达长春后,由于日军刚刚撤离,长春内部还有很多的伪警察和伪军,加上一些国民党特务,社会秩序混乱之极。于克与时任东北局副书记陈云取得联系,按照上级的批示要求,为整顿社会环境,他不辞辛劳,夜以继日工作。他以警察学校校长的身份,顺利完成清匪整编任务,把一支散杂的匪特队伍整编成东北民主联军吉黑纵队独立团,率领这支新队伍驰骋于吉北松花江两岸,保卫一方安全,先后攻占榆树、五常、大赉、农安、乾安、永吉、扶余、舒兰等地。

1946年4月,于克带领独立团参加第一次解放长春的战斗,共歼敌5000余人。长春解放后,于克离开独立团,出任吉辽省委社会部部长兼公安处处长,参与长春接收工作。他带领全市的公安人员深入基层,开展锄奸、反特的斗争,入城后迅速接管国民党占据的各级警察机关,组建长春市公安武装部队,兼任总队长和政委,打响当地集中清理国民党特务和国民党残余势力的第一仗,逮捕曾杀害东北抗联领导人李兆麟将军的国民党保密局长春站特务孙海境。领导全市公安机关严厉打击刑事犯罪活动,积极探索和实践人民公安为人民的工作模式,建立健全各项公安工作制度,巩固新生的人民政权,恢复和发展长春市的经济建设,保障全市人民的生活安定,出色工作使长春的社会治安焕然一新。

于克(左一)在长春特别市从事公安工作时的合影

1949年7月,党中央决定改长春特别市为吉林省省属市,于克随即调任吉林省公安厅厅长。面对复杂形势,于克为加强东北地区的保卫工作,兢兢业业,亲力亲为,提出“迅速建立革命秩序与搜捕敌特并进”的工作方针,为解放战争时期东北地区的公安工作指明方向,培养了公安人才。

新中国成立后,于克留在东北工作,先后担任吉林省委常委、吉林省副省长以及吉林省委副书记等职务。1954年,于克担任吉林省委常委、第一副省长,协助省长分管公安、政法和综合部门的工作。面对百废待兴的局面,他深入调查研究,走遍吉林省所有地市县、大中型厂矿、森工企业和部分小工厂。在辽源矿务局和夹皮沟金矿,他不顾危险,下井视察。“文化大革命”期间,于克面对种种不公,坚持真理,坚持党的领导,表现出一名共产党员真正的党性。

道路曲折不移志

于克是一个讲党性、讲原则的人,从不做违背原则的事情,对谁都是一视同仁,从不讲远近亲疏,他始终强调在法律面前人人平等。由于分管政法工作,避免不了会有来为犯罪分子说情的,每遇到这种情况,于克一概拒之,不讲情面。

于克在群众中享有很高的威望。他常讲,法律面前人人平等,不管是谁,只要是触犯法律,就要受到法律的制裁,不能说有关系说说情,就可以逃脱法律的制裁,这是不公正的,也是法律所不允许的,这样做也很难服众。因此,在于克这里杜绝了求情这一说。他的这种做法,虽然大家觉得有点太不讲情面了,但人们完全理解,对他更加尊重和敬佩。

于克清正廉洁、一身正气。他长期担任高级领导职务,始终严于自律,从不拿手中的权力为自己为家人牟取私利,他认为淡泊名利、无私奉献,这是共产党人应有的政治品格。他对党内出现的极少数人贪图享乐、跑官卖官、任人唯亲、贪桩枉法等腐败之风深恶痛绝。他对待工作从来是一丝不苟,脚踏实地。出席各种会议,讲话稿都是自己动手起草的,有单位代他起草送来稿子,他只是作为讲话的素材。担任省长期间,于克在吉林进行拨乱反正和农村联产承包责任制等项工作。1983年4月,担任吉林省第六届人大常委会主任,1985年6月,辞去省人大常委会主任职务,1990年离职休养。

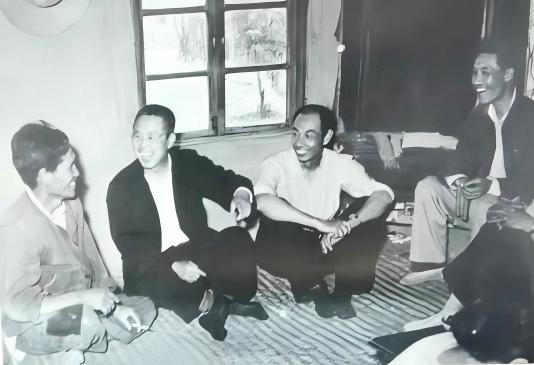

1965年,于克(左二)在农家炕头问计于民。

于克在任期间,给吉林全省人民办成很多经得住历史检验的实事好事:比如,石头口门水库的修建,解决了城市群众的用水需求;吉林省化纤厂的建成,解决了群众御寒穿衣的忧患;白山电厂的建立,突破了工业和生活用电的难题;通化钢厂的崛起,结束了吉林省不产钢的历史。他亲自指挥松辽平原上那场如火如荼的油田大会战;他率技术人员创造出中国独有的汽车拖车,解决了交通运力的不足;他积极筹建省公安干部学校(后改为公安高等专科学校)、省政法干校、省行政干部学院,多次登台讲课,为加强干部队伍建设奠定了雄厚基础。

于克是党的第八、十二、十三、十四次全国代表大会代表,第五、六届全国人民代表大会代表,全国政协一届二次会议特邀代表。2004年6月20日,于克因病在北京逝世,享年91岁。(来源:Hi威海客户端)