“20年了,我们以为再也见不到他了,多亏了威海市社会救助服务中心,让我们一家人能重新团聚!”11月6日,江苏省宿迁市的马先生紧紧握住威海市社会救助服务中心工作人员的手,热泪盈眶地说道。这场跨越20余年的亲人重逢,背后是威海市社会救助服务中心工作人员的不懈坚守与暖心付出。

街头相遇:一份不放弃的“职业坚守”

故事的起点源于一次常规的街面巡查。威海市社会救助服务中心工作人员发现有一中年男子在街头徘徊,行为异常,神情恍惚,眼神充满了迷茫。工作人员上前几番询问,中年男子无法表达自身意愿,也没有携带任何能证明身份的物件,根本无法核实其身份信息和家庭住址,但明显不是威海本地人,初步判定为外来前来威海的流浪者。

面对这种情况,没有驱赶,没有漠视,有的只是一份沉甸甸的责任——“必须妥善帮助他!”工作人员树立的这个坚定念头,开启了一场横跨近千里的爱心救助接力。

暖心救治:一次身心并重的“温情修复”

得知这一消息,威海市社会救助服务中心主任王明源指出,“必须把困难群众的利益放在第一位,一定要妥切做好每一位受助人员的救助工作!”这不仅是指令,更是所有救助管理工作人员的行动准则。

考虑到这名流浪男子长期在外漂泊,身体状况和心理状态均需专业评估,威海市社会救助服务中心工作人员第一时间将他送往威海市社会福利院进行全面检查和救治。在此期间,救助中心与福利院的工作人员不仅是管理者,更是陪伴者,他们轮班探望关照,细心照料流浪男子的生活起居,更用耐心的倾听和温和的言语进行心理疏导。一周后,奇迹悄然发生,流浪男子紧绷的面容放松了,眼神里有了光,甚至开始有了笑容。这笑容,是对救助管理工作人员的付出带来的最好回报。

破局寻亲:一场与时间赛跑的“信息攻坚战”

为了尽快帮助这名流浪男子找到家人,工作人员耐心地和他沟通交流,每天抽出时间尝试引导他回忆家乡、亲人等关键信息,即便多次遭遇沉默与抵触,也始终没有放弃。秉持着“不抛弃、不放弃”的救助理念,在公安、民政等相关部门的帮助下,最终经多方联动、反复比对确认,锁定这名流浪男子为江苏省宿迁市的马某祥,由于“失踪”时间过长,他的户籍已被当地相关部门依法撤销。

在宿迁市民政部门和救助管理站的帮助下,威海市社会救助服务中心最终成功联系到了马某祥的父亲和弟弟。经了解,马某祥因精神障碍等原因,20岁出头便离家出走,家人虽经多方寻找,却一直没有消息,一度以为马某祥不幸离世。没想到事隔20余载,在威海市社会救助服务中心的热心帮助下,终于得到了马某祥的确切消息,马某祥家人喜极而泣,对威海方面的热忱救助充满了感激与感恩。

整装归乡:一场充满敬意的“回家仪式”

得知马某祥亲属因存在特殊情况无力来威接领,威海市社会救助服务中心毫不犹豫地作出了护送马某祥返乡的决定。经评估,马某祥身体状况符合返乡条件,工作人员便开始为他的返乡之旅做了精心准备。

“马某祥离家走失20多年,一定要体体面面地回去!”威海市社会救助服务中心和社会福利院的工作人员像对待自己的亲人一样,为马某祥精心整理个人卫生,剃须、沐浴,并为他换上了干净合体的新衣。

深情相拥:一面承载群众认可的“民心旗帜”

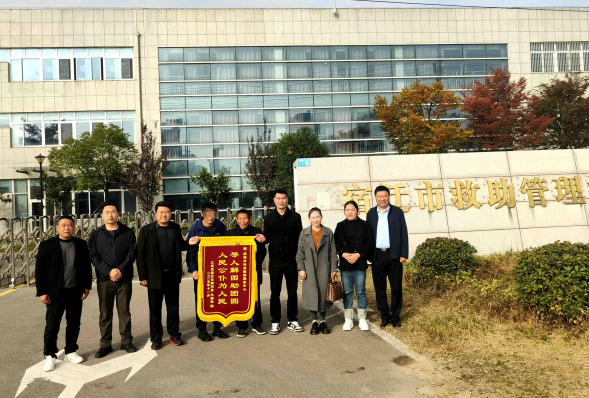

11月5日,离乡流浪20多年的马某祥,在威海市社会救助服务中心工作人员的照护下,踏上了返乡的旅途。护送途中,工作人员耐心引导,悉心照料,确保马某祥情绪平稳,努力缓解他对陌生环境的不安。在江苏省宿迁市救助管理站内,早已在此等候的马某祥的父亲、弟弟,一眼就认出了分别数十年的亲人,一家人相拥而泣,场面令人动容。马某祥的家人为表达感激之情,向威海市社会救助服务中心赠送了一面锦旗,上写“寻人解困助团圆 人民公仆为人民”。在与家属的进一步沟通中,工作人员向对方家属详细说明了马某祥被威海市社会救助服务中心救助后的生活和救治情况,并叮嘱家属后续要多关注马某祥的身心健康,帮助他尽快适应家庭生活。

此次救助行动,不仅让流浪20余年的“游子”重返亲人的怀抱,更彰显了民政部门“以人为本、为民解困”的服务宗旨。一面锦旗或许不足以承载家属的感激之情,但这份跨越千里的团圆,正是对民政工作人员最大的肯定与褒奖。

自2022年以来,威海市社会救助服务中心开展流浪乞讨及临时遇困人员救助1717次。其中,送医救治患精神、身体、传染性疾病受助人员124人次;护送失能、半失能人员返乡289人次;为务工不着、寻亲不遇等临时遇困人员发票返乡1242人次,自行离站和亲属接领112人次,为无数家庭送去团圆与温暖。(威海市社会救助服务中心 毕巍 隋进凯)

一审:李静 | 二审:史雅斐 | 三审:史秀英 | 签发:刘观达