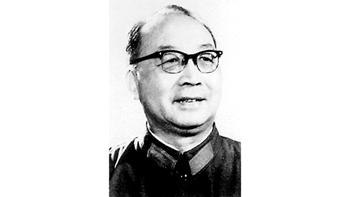

红色胶东历史上有这样一位历经革命战争洗礼的部队思想政治工作者,新中国成立后,他又长期在军队媒体从事领导工作,参与或主持起草了许多党、国家和军队的重要文件以及领导人的重要讲话,也发表过不少有价值的论文。这样一位经历丰富且有思想的军中“文人”,将自己戎马一生编著整理成《征途感录》一书,激励自己,启迪教育他人,是一部发扬光大党和军队优良传统的好教材。他就是担任过解放军报社总编辑、社长的华楠。

华楠

好男儿志在四方

华楠,原名孙宝楠,字仲华,1921年1月出生于山东省牟平县崖子村(现属乳山市)。幼时,华楠在村读了半年小学,后与兄弟姐妹一起读私塾。

华楠的父亲孙文山是当时烟台著名的缫丝业主、爱国民族资本家。孙文山一生正直爱国,积极参与反对驻烟台外国领事团在烟台划割租界的斗争,被选为“华洋工程局”的华人成员。辛亥革命后,烟台举义成功,孙文山积极支持同盟会,被推选为新成立的山东军政府财务长,孙中山路过烟台时曾接见过他。后由于日本人的倾销,华楠家的企业越来越难以支撑,华楠9岁时其父去世,家境开始破落。

1932年夏,因抵制死背书,华楠停读私塾,转到烟台育才学校读初中预科。1934年夏,考入烟台志孚中学。面对各国列强在烟台横行霸道及国民党当局奴颜卑膝、欺压人民的罪恶行径,华楠心中愤愤不平,深感国家兴亡、匹夫有责,报国雪耻的信念深深植根心中,他积极参加学校的革命进步组织,很快融入志孚中学的爱国进步师生中。

志孚中学旧址

1975年,华楠在学校校门前留影。

在志孚中学,进步老师常给华楠讲述革命人物的故事,教他如何记日记,动员他参加学校的“读书会”,介绍他看鲁迅、高尔基等作家的作品书籍,他经常阅读邹韬奋主编的《生活周刊》、郭沫若主编的《创造》和艾思奇的《大众哲学》等书籍。老师的教诲和进步书籍,对少年时期的华楠影响很大,使他进入到一个广阔的天地,思想和视野逐步开阔起来。

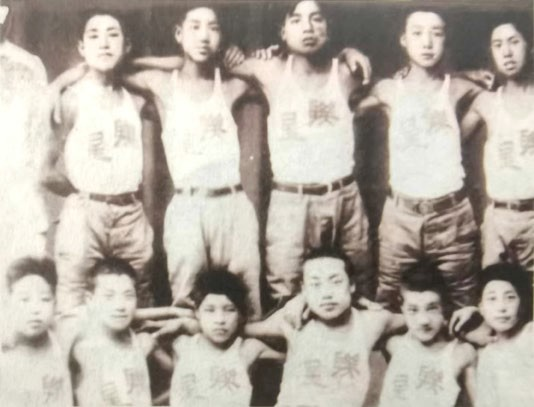

1935年,学校联星篮球队合影(二排右二为华楠)。

在成长过程中,华楠跟随音乐美术教员袁侃如学唱《义勇军进行曲》《毕业歌》《大路歌》《渔光曲》等进步歌曲,还学会了识谱。参加“河山话剧社”,跟随英语教员吴折桂学习用英语演出反对日本侵略的话剧。日常空余时间,他热爱运动,中学时代练就的强健体魄和扎实的知识积累,为日后的战斗生涯打下坚实的底子。

1936年4月,中国共产党在烟台建立了党的外围组织——中华民族解放先锋队(简称“民先”),华楠第一批加入并被推选为负责人之一。他严格遵守组织纪律,与其他“民先”队员分头到烟台的印刷、丝织、刺绣、酿酒等行业,向工人、店员、职员作宣传,相继成立了“救国会”“同乡会”等群众性抗日组织。华楠冒着被抓被杀的危险,夜间出校到各处散发印有《八一宣言》的传单。

华楠后来回忆说:“13岁左右的少年时代是人生极其宝贵的阶段。像一粒种子开始破土发芽,像一张白纸可以画美丽的画。这个年龄段的少年精力充沛,朝气蓬勃,无牵无挂,好奇心、上进心都很强,完全可以自主阅读。如果有人指导和帮助,学习的效果就会更好,所以要非常珍惜这段时光。对于大人来讲,不要低估孩子。要像爱护种子和花朵一样,精心培育他们,不失时机地引导、辅导他们,创造有利条件,使他们茁壮成长,成为社会的有用之材。”

1937年6月,华楠中学毕业后,与已是中共地下党的同学王锡泽等前往北平,报考师大附中等学校,并被几所学校录取。正当他们选择学校时,卢沟桥事变爆发了,全国抗战开始。华楠和同学们认为,在国家民族生死存亡的危急关头,不能只埋头读书。他们迅速返回烟台,经烟台地下党组织研究商定,派华楠等去延安学习。

瓦解敌军收奇功

华楠到达延安后,进入陕北公学学习。没有教室上课,就在露天以膝当桌,以砖头和背包为凳,条件虽然艰苦,但他始终精神饱满、情绪高昂,后进入抗日军政大学继续学习。在延安学习生活中,有机会多次聆听到毛泽东等领导人讲话。华楠后来回忆:自己参加革命一直将延安时期毛主席制定的抗大教育方针的“三句话”,即“坚定正确的政治方向,艰苦朴素的工作作风,灵活机动的战略战术”,作为改造世界观、指导人生的总方针。1938年3月,17岁的华楠加入中国共产党,从此开始军旅生涯。

1938年12月,抗日军政大学和陕北公学毕业学员150多人组成八路军山东纵队开赴山东,华楠任政治部宣传大队大队长,他从原来的字和名中各取一字,组成“华楠”,作为自己的新名字。从此南征北战,历经硝烟烈火。

1939年3月,华楠调任刚刚组建的山东鲁迅艺术宣传大队政治协理员兼党支部书记。不久,日军“扫荡”沂蒙山区,华楠随纵队行动,担任纵队政委黎玉的秘书。1940年2月,调任纵队政治部教育科副科长,参加纵队机关报《前卫报》的筹建工作。华楠一直渴望到基层锻炼,1941年10月,他调任山东纵队一旅政治部宣传教育科科长。后一旅改编为一一五师教导一旅,仍担任旅宣传教育科科长。1943年3月,教导一旅和山东鲁中军区合并,华楠改任鲁中军区政治部宣传教育科副科长、科长。

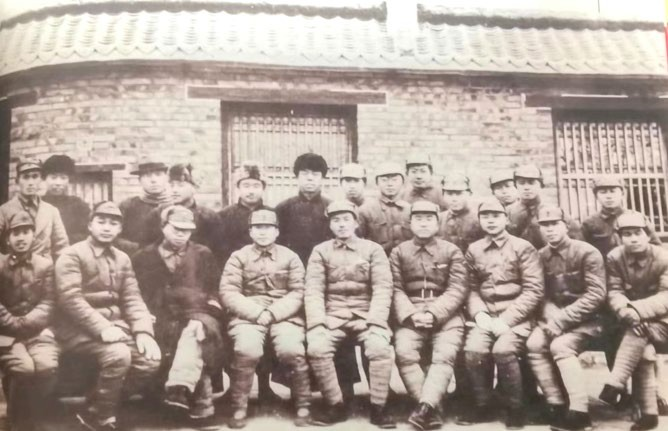

1939年冬,山东纵队政委黎玉率巡视团赴胶东抗日根据地视察,图为到达后与胶东区党委及五支队负责人合影(中排右四为华楠)。

1944年8月,山东军区政委罗荣桓领导对日军发动夏季攻势,收复沂水城就是其中一役。战斗打得快速,端掉了日军在这里经营了五年之久的一个重点堡垒,日军被打死45人,俘虏20人。战斗结束后,时任鲁中军区宣传科科长的华楠和敌工部门配合处理善后日军的尸体。尸体清洗后分为两个部分,一部分放在沂水城的北山,分五个坟墓埋葬,每个坟墓前都放着花圈。每个坟墓边都写有日文的祭文,意思是以后不要再给日本政府卖命打中国。另一部分比较完整的尸体用白布包起来,由华楠带着民兵护送7个受伤的俘虏,携带军区领导的信、宣传品一起,送到沂水南边莒县的日军据点。

8月19日,日本侵略军又派3000人重新占领沂水城,进城后看到尸体的处理相当好,很多日本人都流泪了。由于军事上被打击,再加上中方在莒县的政治攻势和沂水城对尸体的善后,最后,日军站不住脚,撤退到莒县去了。剩下的十几个日军俘虏被感化,参加了对日的反战组织——反战同盟。延安的《解放日报》为此专门发表社论表扬。

1945年1月,鲁中区党委宣传部和鲁中军区宣传科合并,华楠担任宣传科科长,领导《鲁中日报》和《前卫报》的工作,后参加解放博山和淄川、周村等战斗,还参加了进军胶济线的作战。

华楠既能写文章作宣传,又坚持参加战斗,展现出豪迈非凡的儒将风采。在解放战争时期,鲁中军区在华东野战军组建后改编为华野第八纵队,华楠先后担任鲁中军区政治部宣传部部长、华东野战军第八纵队政治部宣教部部长、第二十四师政治部主任、豫皖苏军区第五军分区副政治委员兼政治部主任、军随营学校政治委员、第三野战军九兵团政治部宣传部部长等职,参加了鲁南、莱芜、孟良崮、沙土集、解放上海等战役、战斗。

披肝沥胆写春秋

华楠在近70年的军旅生涯中,一直从事军队政治工作和宣传、新闻工作。自1950年调总政工作后,他先后为军委、总部领导机关和党政军领导人起草了大量文件、讲话和重要文章。历任军委机关刊物八一杂志社副社长兼总编辑、总政治部副秘书长兼主任办公室主任、解放军报社总编辑、总政治部副秘书长、总政治部副主任兼解放军报社社长等职,为人民军队革命化现代化正规化建设作出了贡献。1955年被授予大校军衔,1964年晋升为少将军衔,曾荣获二级独立自由勋章、二级解放勋章和一级红星功勋荣誉章。

“文化大革命”中,华楠遭受批斗、关押、监督劳动。1972年底,重新工作。1973年底,继任解放军报社社长、党委书记。1976年1月,叶剑英亲自打电话约见他,要他掌管好军报,同江青反革命集团作斗争。在“反击右倾翻案风”中,他多次被江青反革命集团点名,受到迫害和错误批判。粉碎江青反革命集团后,华楠继续担任解放军报社社长、党委书记。

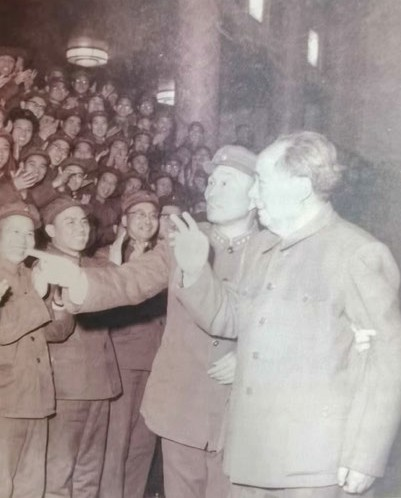

1964年,毛主席接见解放军报社等单位代表(一排左三为华楠)。

20世纪70年代后期到80年代初,华楠参与组织和起草了20多篇重要讲话、报告和文件。主要有叶剑英在军委座谈会上的报告,叶剑英在军委全会上的报告,参与整理了邓小平、华国锋在军委全会上的讲话,参与修改这次会议关于加强军队的教育训练、办好军队院校、加强军队的组织性、纪律性等九项决定。1980年1月,他被任命为总政治部副主任,主持《解放军报》,积极参加和组织了关于真理标准问题的讨论,认真宣传党的十一届三中全会以来的路线、方针、政策。

1977年冬,邓小平同志接见起草军委全会文件的部分同志,右二为华楠。

倡导斗争精神,炼就共产党人的钢筋铁骨。华楠经历过革命战争年代的生死考验,也经历过“文化大革命”特殊时期的是非历练。对于一个人如何对待逆境、如何与错误思潮和倾向作斗争有着极为深刻的理解。他在《逆境的启示》一文写道:逆境可以击垮一个人的斗志和信念,也可以激发一个人的意志和潜能。勇于在逆境中奋起,坚定理想信念,坚持真理,坚持斗争,就会迎来“柳暗花明又一春”。

1986年1月,华楠离职休养。他是中国共产党第十一、十二次全国代表大会代表,曾兼任中央党史资料征集委员会副主任、中央党史研究室副主任、中央思想战线领导小组成员、中华全国新闻工作者协会主席团主席等职务。

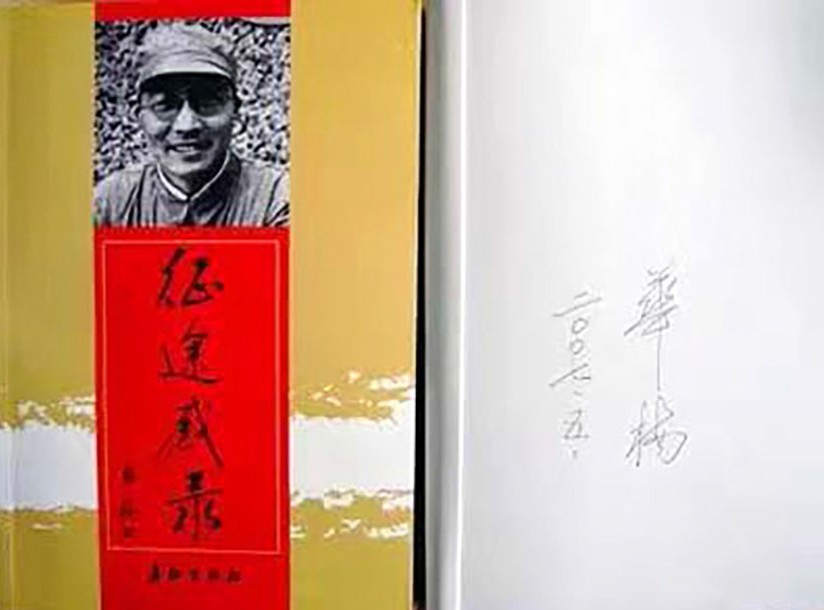

2007年,华楠将军的回忆录《征途感录》出版。

2015年2月27日,华楠逝世,享年94岁。他用青春、才智和生命书写的灿烂人生,会点亮我们后来人的人生征途,他用笔记录下来的文字,是留给后人不可多得的宝贵精神财富。(来源:中共威海市委党史研究院)