38天,我感受到这座城市众志成城的炽热大爱

威海日报记者 孙世超

3月4日,是我连续一线采访的第38天。

这38天,我去过医院、卫生所、病毒检测实验室,进过隔离点、机场、火车站,到过工地、企业、菜市场,接触过医护人员、一线机关干部、卡口交警和志愿者、隔离点工作人员,见证了胸科医院集中救治场所15天从荒地到标准化医院的“威海速度”,目睹了24小时之内防护物资生产线从无到有的众志成城……

这38天,是疫情防控最为关键的时期。大年初三走出家门的那一刻,我内心确实是忐忑的,然而随着采访的不断深入和延展,我的心理逐渐从放心、安心变为坚定信心。

这是因为我看到,全市从上到下有一整套科学而强大的疫情防控和经济发展保障运行机制,时刻在为这座城市悉心护航。大到疫情防控、救治隔离、经济发展,小到百姓蔬菜水果怎么买、防疫物资够不够用、心理是否焦虑、复工企业员工吃住安不安全……方方面面都有人在关注关心,摸底调研、听民意、顺民心,科学施策,精准解困,保障城市每一道环节都健康平稳运行。

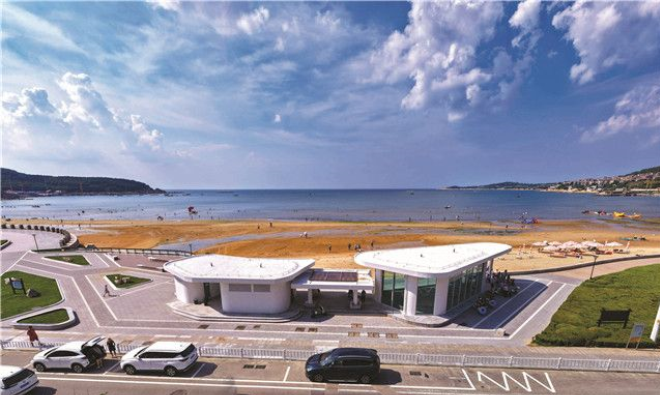

记者在一线采访企业复工复产

这38天,是疫情防控和经济发展形势不断变化的时期。然而越是关键的时候,越有一批有大爱的企业家和社会各界人士冲得上、顶得住。

还记得2月11日,在威高工业园的一栋空置厂房里,威高、迪尚两家企业负责人现场办公,协调商量组建防护物资生产线的事儿:“员工吃住我来管,还有什么需要解决的就尽管找我!”与此同时,各区市及其他相关企业都在为这条生产线积极出设备、出人、出力。当天下午,还是空荡荡的厂房,24小时候之后,便已经开始歇人不歇机器地满负荷运转。这种关键时刻心往一处想、劲儿往一处使的大爱,让人在疫情面前,拥有更多战胜困难的力量。

记者在空置厂房用手机写稿

这38天,是春节后威海最冷的时候。采访期间,手脚常常是冰凉的,但内心却一直被抗疫一线各环节普通工作者的感人举动温暖和鼓舞着。

他们有的,深处风险最大、最辛苦的防控一线,却仍以他人为先,为他人着想。

2月初,在乳山高速公路卡口执勤的一名交警,里里外外戴了两层口罩。问他咋戴了俩,他不好意思地一笑:“现在这资源紧张,不能浪费了,就把旧的戴外面,新的戴里面。”

还是上个月,在文登一处集中隔离点,我刚结束采访在酒店大堂等待坐车返程。一名全身着防护服的姑娘结束一圈消杀工作,从里面走出来,走到我跟前的一个空椅子前,问:“这个有人坐吗?”我答,没有。接着,这名工作人员“哎——”了一声,重重地坐下:“那我坐会儿。”那一刻,我真切地看到她疲惫但仍以他人为先的闪光点。

他们有的,顶着料峭春寒,持续坚守一线岗位,却始终怀揣耐心,细心为群众做好解释服务工作。

近期,手机扫码进出,成为城市疫情防控最新的高效手段。一次,在高区一处小区门口,防控志愿者一一耐心地教居民如何使用,并逐一给大家解疑释惑:“这不是为了麻烦大伙儿,是为了让更方便进出,更容易掌握行动轨迹,方便问题排查。”临出门,这名志愿者还来一句:“慢走啊,晚上见!”这种互相理解、互相包容的小举动,总能温暖人、打动人……

每天,类似这样普通人的小故事不停地在我们身边发生。

他们就像一颗颗螺丝钉,平凡却不简单,紧紧地拧在自己的岗位上,用一点一滴的小举动,书写着城市精神和抗疫大爱;用精准咬合,严丝合缝的工作机制,牢牢筑起疫情防控的铜墙铁壁。

这38天,我在一线不断收获感动,收获成长,收获正能量。而这种积极向上的正能量也正通过我,传导给我的家人。

因为天天出入一线,为了彻底地防范风险,我把5岁的孩子留在了文登老家,由父母看护,至今仍未敢回过一趟家。最初,每每视频连线,孩子总会哭喊着说“想妈妈”。如今一个多月过去了,孩子也渐渐理解了我的工作,她会清晰而坚定地鼓励我:“妈妈,你要继续加油工作哦!”

38天,我真切感受到了这座城市众志成城的炽热大爱,带着这种力量,我的脚步没有停,采访仍在继续着……

坚守宣传阵线 勇当抗“疫”新闻先锋

威海晚报记者 张玉婷

当我们正沉浸在鼠年新春的喜庆中时,新冠病毒感染肺炎将欢乐猝不及防地打断。普通民众居家不出,医护人员奋战一线,社区、部门、党员冲锋在防疫关口。此时,做好疫情防控的信息传递和舆论引导工作,新闻媒体责无旁贷。作为从业十年的老记者,从大年初一开始,我就投入到了新冠肺炎相关宣传报道中。

在接到威海日报社的宣传任务后,我在春节期间第一时间投入宣传报道中,不惧危险,承担了数次患者治愈出院报道并给出宣传通稿。在宣传过程中,始终坚持正确舆论导向,为读者提供专业、权威的信息。

第一时间投入宣传报道

快速、准确的新闻报道能够充分发挥公共卫生事件“瞭望哨”功能,可以不断地向人们传递正能量信息、鼓舞士气,有助于协助相关部门缓解民众情绪。

1月28日(正月初四)傍晚,接到编辑部报道市场、超市保供应采访任务。做好防护后,我第一时间奔赴超市,了解物资储备情况,采访购物市民感受,通过文字的力量让市民对我市防疫期间物资准备充足有信心。在采访中,超市为满足市民需求所做的不计回报的努力、市民对于政府能够提供充足物资保障的信心,都让人动容。成稿文章《市场全力保供应,市民菜篮子更丰盈》,及时给疫情中带有焦虑情绪的市民吃了一颗定心丸。

在随后的有关疫情采访中,我始终保持着第一时间冲在宣传采访的现场,展现新闻记者的专业素质,及时通过威海晚报微信公众号、微博、报纸对外发布信息。

疫情采访期间,不少采访现场都是在人员密集或者医院,存在传染的安全隐患。但新闻记者的职责要求我必须将最新鲜的内容奉献给广大读者,我不惧危险,全面做好防护,与同事圆满完成采访任务。

多次一线报道患者出院

新冠肺炎疫情进展中,市民最为关注的是威海患者何时能够治愈出院,作为威海主流媒体,我们义不容辞地担当起了这一事件。

2月2日威海市首批2名新冠病毒感染肺炎患者治愈出院,当天早上7点半,我和同事赶到威海市胸科医院,与患者面对面采访,了解其治疗过程。随后立即赶回单位出具稿件,宣传、防疫部门审核后,以通稿的形式,发布给各媒体。当天,除了威海本地日报、晚报、电视台等官方媒体选用外,中国新闻网、新浪、网易新闻、大众网、齐鲁壹点等也使用此通稿,及时向外界传达威海战胜病毒的决心和能力。此后,在2月6日、2月8日,我又分别前往威海市胸科医院采访第二批、第三批出院患者。

在采访过程中,除了报道患者科学的治疗过程外,还着重采访了患者治疗过程的心理状态,希望通过这些让患者、市民对威海市医疗技术水平树立信心,更希望成功出院的患者经历让仍在治疗中的人放平心态。在此后采访的出院患者时,他们无一例外地提出了对已出院患者的新闻报道,给与了他们很大的鼓舞,这样我感到非常欣慰。先后发表《威海市首批2名新冠病毒感染肺炎患者治愈出院》《威海市第二批又有3名新冠病毒感染肺炎患者治愈出院》《我市又有3名新冠肺炎患者治愈出院》等稿件。

在采访患者出院时,会遇到治疗的专家,此时如何表达防疫治疗信息的专业性就显得非常重要。突发公共卫生事件具有突发性、危害性和复杂性,涉及到的医疗新闻专业性很强,因此,我在采访报道时就非常注意疫情报道的禁忌和规范,避免产生不良社会影响。特别是采访相关医疗专家观点时,应注重话语结论的科学性,反复同专家核实。成稿后,除了编辑部审核外,还请市卫健委专家审稿,以确保其专业性、准确性。

牢牢把握正确舆论导向

新冠肺炎防疫过程在变化,因此新闻媒体要根据事态的不断变化及时设定报道议程,客观公正报道以满足群众知情权。作为一名老记者,我牢牢把握正确的舆论导向,采写发布正确权威的治疗信息、卡点防疫的详情、市场保障的情况等内容。同时,根据不同时期抗“疫”宣传要求,随时调整报道思路。

1月28日起,从疫情初期、患者出院、医疗保障、社区卡点、复工复产等角度,不同时期分别采写了不同内容稿件。通过不同时期紧跟舆论要求的采访,让更多居家读者了解到社会防疫一线的真实信息。同时,在融媒体报道方面,认真遵守宣传部门的审稿制度,强化涉及疫情新媒体信息发布审核把关,确保不发布错误信息。

在不同时期,我先后采写了《24小时严控把守 阻断病毒入威路》《威海获得首个医用一次性防护服医疗器械注册证》《筑牢疫情防控的坚强堡垒——各镇街、社区(村居)学习贯彻习近平总书记在北京调研指导新冠肺炎疫情防控工作时的重要讲话精神》《疫情防控和工程建设两不误 我市公路重点工程陆续复工复产》《开通返岗包车 助力复工复产》等稿件。

与抗“疫”英雄并肩,我们是逆行之路的记录者

Hi威海城市客户端记者 王璐瑶

翘首期盼的庚子新年,注定是一个不平凡的春节。

一场突如其来的新型冠状病毒肺炎疫情从武汉扩散至全国,防控感染、抗击疫情成为成为举国上下、全民参与的一场战斗。

迎战新冠肺炎疫情,作为威海主流媒体的威海日报社,第一时间组织采编力量下沉到疫情防控一线,发布真实全面的权威信息,传递源源汇聚的爱心暖流,凝聚共渡时艰的强大信心。

与抗“疫”英雄并肩,对于许许多多的新闻人来说,他们不是逆行者,却是逆行之路的记录者,Hi威海城市客户端首席记者、编辑王璐瑶就是其中一员。她坚守在编采前沿,冲锋在抗疫一线,用行动践行新闻工作者的初心和使命,全面报道威海抗疫防控战“疫”的最新动态,生动记录威海人的战“疫”故事,全方位展示抗击疫情的威海温度、威海速度、威海担当。

“面对疫情我们都是战士”

1月25日,大年初一的晚上,刚刚和父母吃完团圆饭,王璐瑶的手机上突然跳出一条领导发来的信息:“有工作任务,明天紧急到岗。”

在报社工作10年的她,从未有过一个春节能够彻底放松,然而2020年的春节,却格外紧张和忙碌。

突如其来的疫情打乱了所有的计划,新闻单位的工作不容有一点拖延,1月26日凌晨4点多钟,王璐瑶就从文登的家中踏上了回威海的路,直接回到单位上早班。

一夜之间,疫情告急,大量政府部门疫情信息亟待发布。由于突发新闻、通报新闻多,每天的疫情报道与信息发布量达数百条,Hi威海城市客户端编辑的日常工作时间,由原先的一天8个小时,延长至12小时以上,甚至是18个小时,面对繁重的稿件更新压力,王璐瑶并没有畏难,她经常晚班连着早班上,急难险重的工作抢着干,经常在单位一忙就是10多个小时,披星戴月回家,迎着晨曦上班。

面对疫情,每一个新闻工作者都是战士。从1月26日到现在,她始终坚守在工作岗位上,认真做好各项疫情报道与信息发布任务,没有因为个人原因请假离岗,用行动展现一名老记者“有困难我先上”的责任担当。

“做好报道是我们的职责”

有很多人说,新闻工作者是逆行者,但是对于他们来说,更多的是逆行之路的记录者,做好新闻报道,是责任也是使命。

在工作岗位上,王璐瑶在做好抗疫新闻编辑工作的基础上,全力投身抗击疫情报道第一线,做好新闻采访工作,引导市民群众坚定信心,科学防控。

在稿件编辑中,有一个小女孩写给在胸科医院奋战父亲的信令人感动,但是内容并不详尽,王璐瑶通过多方打听,找到了收到这封信的当事人——市胸科医院发热病区首批抗击疫情的医护人员臧玮,当时臧玮刚刚从治疗一线上撤了下来,正在隔离中的他接受了王璐瑶的采访,一篇满载感情的《“你是英雄!”8岁女儿的信,让身处抗疫一线的他流泪》稿件出炉,暖心的故事鼓舞着威海人抗疫的斗志。这篇稿件引起了凤凰网等国内媒体的关注,联系臧玮进行了二次采访,并将他的故事推给了全国的受众。

Hi威海城市客户端作为一个新媒体平台,在应对随时变化的战“疫”过程中,不断对内容进行优化和创新,推出一系列短视频作品,王璐瑶积极参与新媒体采编工作,做好融媒体新闻工作。

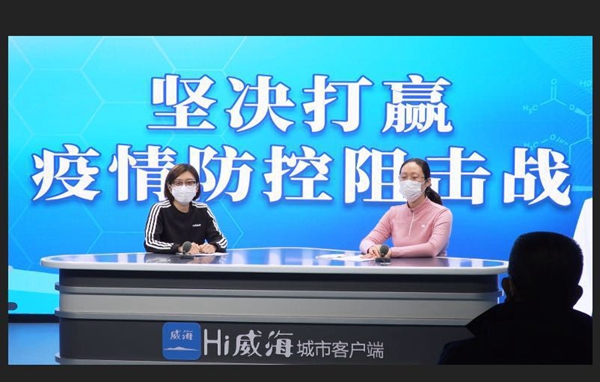

在《聚焦疫情防控,Hi威海城市客户端抗击疫情特别报道来了!》栏目中,第一次面对主持工作的她尽管紧张,还是认真细致地拟定好访谈内容,通过积极提问的形式与专家互动交流,圆满完成了主持任务。此外,她还深入一线采访防控前沿动态,参与新闻视频采访活动,用手中的笔、话筒和镜头,记录着疫情防控的最新进展,传递给广大市民真实鲜活的一线信息。

“路在脚下,美好在前方”

在抗击疫情的新闻战线上,一条条现场视频、一张张一线照片,一篇篇实时报道,将党和政府的声音及时传到千家万户,也给了新闻人自己以感动和鼓励。

在王璐瑶编辑过的新闻稿件中,最令她印象深刻的是一组《战“疫”好消息,请看这里!》系列报道。在疫情消息让社会民众为之担忧的时候,Hi威海城市客户端汇编了一批好消息,从300万个“5毛口罩”稳人心开始,到8家商超承诺生活必需品价格稳定,4182万疫情防控资金拨付到位,后来再到威海持续无新增病例……一个个好消息给人们带来了希望,鼓舞了抗击疫情的士气,这组稿件也因此受到市政府、各部门的认可和表扬。

路在脚下,美好在前方,在这场没有硝烟的战斗中,有很多的困难,但也有更多的付出和努力,通过威海日报社这个主流媒体宣传阵地,那些振奋人心的消息鼓舞着人们,打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战的强大合力正在形成。

一粒微光,能够照亮多远的前行之路?

一个榜样,能够激发多少人的热血与感动?

新闻的力量,就在这笃定前行的路上!