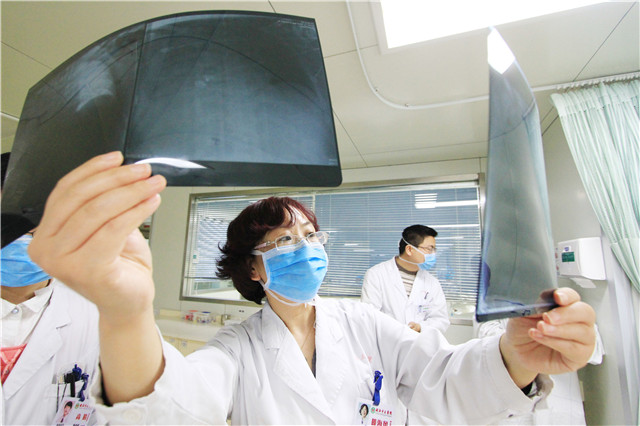

“ICU”这里聚集着医院最危重的患者,生命的脆弱和顽强在这里得到了最淋漓尽致的展现。如果说ICU里的医护人员是生命的守护天使。那么滕海风便是这群天使里的领头人。

知难而进,挑起ICU管理重任

在业内,大家普遍认为,一家医院的ICU是重症患者集束化管理最重要的科室,是体现医院重症患者抢救最高水平的平台,也是衡量医院现代化水平的一大标准。

2014年6月,在呼吸内科工作了20余年的滕海风,接到通知,要到重症医学科担任科室负责人。自从进了ICU,滕海风每天都要在科里忙碌到很晚,哪个患者病情好转,哪个患者病情加重,哪个患者今天要进行会诊,哪个患者需要重新制定治疗方案……不论晚上几点睡,凌晨4点她准能醒来。

凝心聚力,打造一流ICU

“一个合格的ICU医生,不但要具备内外科危重患者基本的理论知识及操作技能外,还要进一步掌握气管插管机械通气、心肺脑复苏、血流动力学监测、床旁血液净化、床旁气管镜检查,床旁重症超声评估、镇痛镇静、重症营养等多种生命救治技术。”滕海风说。

为了让科室团队成员水平尽快与国内最先进的重症监护室技术水平接轨,滕海风接手科室工作之后,便建立治疗组长负责制,由治疗组长负责各级医师的操作指导、培训及考核,短时间内便使ICU低年资医师的独立操作能力明显增强。

此外,滕海风还兼任地方住院医生的培训工作,制定了具有重症医学特色的住培医生带教计划,使住培工作有序开展。同时,她还带领科室骨干参与医院的多学科协作诊疗工作。

“我们先后开展了威海市第一例人工肝技术,第一例床旁心肺重症超声技术,第一例床旁有创血流动力学监测技术,第一例动静脉血二氧化碳Gap监测技术,第一例BIS脑功能监测技术,第一例床旁盲插鼻饲空肠管技术,第一例带呼吸机的危重患者早期轮椅下床康复锻炼,第一例体外膜氧合(ECMO)技术,并推动了密闭式吸痰装置在重症医学科的使用......”说起ICU,市立医院院长李振光倍感自豪。

医者仁心,创造生命奇迹

“患者的事情无小事,ICU患者的每一个细微变化,都有可能是一个重要的病情提示。”滕海风说,在ICU,没有突然发生的病情变化,只有突然发现的病情变化。ICU的医护人员除了使用眼睛去观察、用双手去触摸、用耳朵去倾听,还要通过各种检测数据快速去判断,及时处理危及生命的病情变化。

滕海风至今记得,她刚到重症医学科上班的第二天,就遇上了一例特殊重症患者。那是一位66岁的家庭妇女,因吃了冰箱里储存的樱桃后,出现腹痛、腹泻、发热、休克、神志不清等情况,急诊进入ICU,经检查确诊,此患者是一名重度“脓毒症”患者。

此病症是因感染引起的全身炎症反应,病患死亡率达90%至95%。滕海风迅速组织成立治疗小组,并请院内专家及青岛、北京的专家会诊,在和死神赛跑的3个周里,她硬是把患者从死神手里夺了回来。

此外,作为威海市立医院突发公共事件的专家组成员,滕海风还在日常工作之余,积极参加市卫健委及医院组织的各种传染病的培训、应急演练及救治工作。在新冠肺炎疫情中,滕海风作为市专家组组长,多次到市胸科医院,乳山、文登等地医院进行会诊指导。

多年来,滕海风多次荣获省、市卫生系统表彰奖励,被授予市直卫生系统优秀共产党员。在省级以上核心期刊发表论文30余篇;SCI论文2篇;参编著作4部;专利2项;参与科研6项,获山东医学科技奖二等奖1项,威海市二等奖5项。

人物名片

滕海风,中共党员, 威海市立医院重症医学科负责人,主任医师,滨州医学院内科学副教授。山东省医学会重症医学分会委员,省医学会肠外肠内营养医学分会委员,省医学会结核分会委员,省重症医学医师分会委员及威海市重症医学质控中心副主委,省医师协会重症感染分会常务委员,省病生学会危重病专业委员会常务委员,省老年医学研究会重症医学专业委员会常务委员,省医师协会委员及威海市医学会呼吸专业委员。1994年山东医科大学毕业后分配到威海市立医院工作,1999年在北京大学第三医院呼吸科进修一年,2006年获得潍坊医学院医学硕士学位,2009年获得副主任医师资格,2009年10月在首都医科大学附属北京朝阳医院呼吸ICU进修半年。2014年6月调入ICU工作,2019年获得主任医师资格。多次获得医院及市表彰奖励,2016年获山东省三八红旗手称号。(通讯员 周娜)