【口述人物】

刘海周,男,1950年出生。1990年6月至12月,任威海市桃威地方铁路筹建处副主任。1990年12月至1991年2月,任威海市桃威地方铁路筹建处副主任、党组成员、纪检组组长。1991年2月至2003年1月,曾历任威海市地方铁路管理局副局长、党委副书记、纪委书记、党委书记等职。2003年1月调离。

从“一穷二白”时咬牙坚持建铁路,到如今大刀阔斧开展电气化改造,桃威铁路正迎来新蝶变。回望那段全市上下一心建铁路的日子,就好像发生在昨天。

尽管已过去了30多年,但那段岁月至今我难以忘记,一想起仍心潮澎湃。每当我翻看当年的老照片,把玩当年的老物件,许多人物和故事便浮现在我眼前,这些,已成为我人生中永志难忘的感动……

“一穷二白”的情况下咬牙建铁路

1987年,地级威海市成立。成立后的地级威海市亟待发展经济,但落后的交通设施却拖了发展的后腿。那个时候,货运基本靠汽车,百姓出行也不方便,“那个时候,我们去外地出差如果需坐火车,就得去烟台坐。”刘海周说,威海必须要有自己的铁路,成为全体市民的心声,那也是时代发展的迫切需求。

就这样,威海市委、市政府毅然决定自筹资金修建一条连通内地的经济大通道——桃威铁路,并把它作为地级市成立后第一届人民政府的十件大事之一。

1987年12月,市政府与位于天津的铁道部第三勘测设计院签署了《关于烟威铁路建设工作意向书》,对方立即组织得力队伍来威勘探、论证,最终做出桃威铁路138公里的可行性报告。这份报告先是递交到当时的山东省计委,后又呈交到当时的国家计委。

为早日拿到批文,桃威铁路建设的几位负责人决定“进京赶考”。当当时的国家计委分管领导见到风尘仆仆的一行人时,很是惊讶。得知刚成立两年的威海有勇气在资金、人才等条件如此短缺的情况下建铁路,这份惊讶瞬间变成了感动——“这个项目,我给你们批了!”

立项得到批准,桃威铁路的开工有了“尚方宝剑”。

用脚量出138公里铁路线路

桃威铁路建设很快被提上日程,威海市桃威地方铁路筹建处随之成立。他们抽调得力干将组成班子成员,全面启动线路测量、定位工作。正是这个时候,我被调到桃威地方铁路筹建处。

那个年代,没有车辆、没有先进的测绘仪器、没有充足的技术人员,在这样的“三无”条件下,想要把全线近138公里测出来,只能靠人工一步一步地去走。

那时无论局长还是临时工,不分官职大小,全部到一线参与全线测定。一天走上几十公里是常事,而且走的多是难走的山路。一天下来,脚底经常会磨出大水泡,大伙的胶鞋后跟被磨得越来越薄。

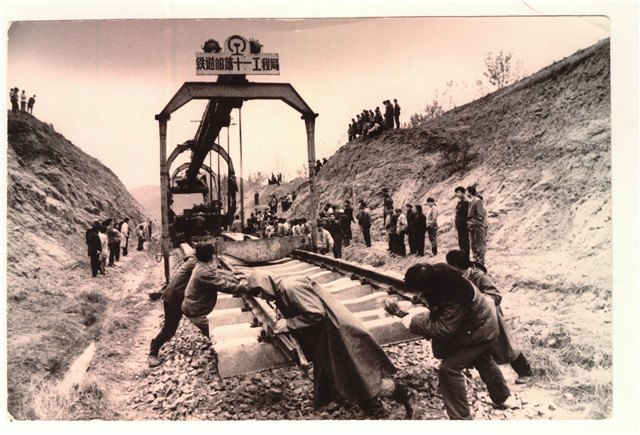

1990年11月28日,完成多次全线测定后的桃威铁路正式开工,地点位于在乳山市夏村镇小疃村东头。随着开工奠基仪式结束,十几名工人、两台老旧的压路机上阵,威海人盼了许久的铁路梦在轰鸣声中慢慢展开。

虽然工程在较短时间内就全面铺开,进程也很快,但面临的困难却难以想象。由于资金紧缺,在保证工程质量的前提下,很多费用需精打细算,能省则省。为解决铁路建设物资紧缺的问题,我们自己动手修旧利废,制作装配了大批铁路器材,凡是能自己制作的决不花钱买新的,凡是能自己干的决不花钱请别人干。当时,桃威铁路铺设线路用的100公里的钢轨、部件,都是国铁撤换下来的。

最难的是在烟台段征地,当时,我和几个主要负责人员几个月频繁来往于烟威之间,和对方谈价。为节省开支,市里也是全员调动,耗时几个月,动用各种关系来“压价”。

首笔58.63元捐款开启资金“众筹”之路

建设初期,为筹措建设资金,市政府召开桃威铁路专题会议,组成桃威地方铁路资金筹措领导小组,分工落实筹资任务,研究解决资金缺口。一方面筹资领导小组广开渠道,多次往返于北京、济南等地,积极协调争取;另一方面,威海的企业、群众自发捐款,支援家乡铁路建设。现在想起当初全市上下一心干大事的精神,我还会感动得想要落泪。

记得桃威铁路收到的第一笔社会捐款来自当时的荣成市镆铘岛乡岛西完小,学校全体少先队员拿出自己的零花钱、压岁钱,为支援桃威铁路建设捐款58.63元。当这样的消息传到建设一线,大家无不振奋鼓舞。家乡人盼铁路、盼通车的炽热愿望像一把火,点燃了前线铁路工人的建设热情。

随后,企事业单位及个人也积极参与,社会捐款不断,基本上保证了前期工程用款。1991年5月,市政府又先后发行债券近6000万元,得到了社会的广泛支持。无论是厂矿、学校、企事业单位、政府机关还是各乡镇的普通老百姓,大家争相认购利息较低的铁路建设债券,为工程项目的持续建设提供了资金保障。

为赶工期大家伙儿都拼了

乳山段顺利开工后,文登段也快步启动。在烟台段做好征收工作后,我带着十几名员工从烟台段往回修。当时,我们既要与蓝烟线在桃村站接轨,又要新建桃村东站,而物资又是那么匮乏。在这样的条件下想要如期完工,压力可想而知。我们十几个人挤在原烟台牟平埠西头村的3间民房里,睡的是用木板简单搭成的硬板床,条件非常艰苦,但大家心里铆着一股劲儿:为威海创立前所未有的事业、建设前所未有的铁路,我们一定要建成!

记得有一次,因为连续多日降雨,一段刚刚铺好的路基被冲垮,大家赶到现场展开抢修,没想到工具不够。大家齐刷刷地看着我,问我怎么办?我没多想,蹲下来徒手搬砂石。

“这就是工具。”我摆了摆手说。大家见状,二话不说也开始徒手跟我一起干。干着干着,就感觉被雨淋湿的衣服很快被汗水的热气烘干。没一会儿,又被汗水再次打湿……

为了赶工,前线的铁路人甚至几个月不能回一次家。在那个电话和网络并未普及的年代,大家基本上和家人是“断联”的状态。

单位有一位刚刚毕业的大学生,在一线工作了半年没休假,本想趁着春节假期回家见未婚妻,但正逢工期紧张之时,他含泪留在工作岗位。一位铁路人的妻子见丈夫迟迟无音讯,寄来家书:“大忙人,你究竟在忙什么啊?这么多天都不回家……”家书的只言片语,让七尺男儿落了泪。

10万人车推肩扛忙修路

说起桃威铁路的建成,源于市委、市政府的正确领导和铁路人的吃苦耐劳,更跟全市人民的付出和支持分不开。

在桃威铁路全线开工时,有一个至今提起仍觉得斗志昂扬的场景。当时,劳动力的相对短缺也是一大难题,全线工作人员只有500多人,其中正式在编人员有300多人,而最后的施工场面却与此大不相同。沿线近10万村民加入到铁路建设的队伍中来,虽然相比付出他们的收入并不多,但大家干得却很起劲儿,人人都想在这条威海人的铁路里注入自己的一份汗水。

大家凭着一股勇往直前的精神,车推肩扛,仅用3年多一点的时间就完成了工程建设任务,比原定计划提前了半年。

1994年1月19日,桃威铁路全线铺轨结束,实现了建设速度最快、资金消耗最少、施工过程安全系数最高等多项全国第一的荣誉。

一份从零分到高分的铁路建设答卷

建设完工的桃威铁路,迅速驶入发展的快车道。

1994年1月19日,桃威铁路全线贯通,当时威海火车站停着两列挂着大红花的列车,周围人山人海,庆贺威海结束没有火车的历史。

1995年3月26日,一列满载货物的火车驶出威海火车站,桃威铁路全线开通试运营,很快一跃成为全国第一家实现货物直通运输的地方铁路。

1996年4月27日,威海至青岛的假日旅游列车开行,紧随其后,又开通威海至淄博、济南、北京、徐州、汉口等地的列车。桃威铁路成为全国第一家开行进京旅客列车的地方铁路,被中国地方铁路协会授予“进京快车第一”荣誉称号,被山东省地方铁路局授予“客运先锋”荣誉称号。

在此期间,桃威铁路进行了多次升级改进,从伊始的蒸汽机车到1998年引入内燃机车,再到2000年,在市政府大力支持下,先后斥资6300万元购置了18辆25G型空调车底和24辆25B型客车底。

2017年,威海至汉堡“中欧班列”又开通,一条贯通韩日、中亚、欧洲的海铁联运快速通道就此贯通。

……

如今,为在我市打造内联外通、高效便捷的立体交通体系,适应精致城市的发展要求,桃威铁路正如火如荼地进行电气化改造。改造后,桃威铁路的线路等级将会提高,并与国家铁路接轨,机车同步进行改造提升,列车运行速度将大幅提升……这条曾承载着全市人民希望的钢铁巨龙正顺势而为,在历史的跨越中奏响时代最强音。(Hi威海客户端记者 常会会/文 资料图)