胶东有这样一位普普通通的农村妇女,在革命战争时期,拥军支前送情报;新中国成立后,又积极投身于社会主义建设,受到毛泽东主席的亲切接见,她是被胶东人民称赞为“老模范”的梁喜友。

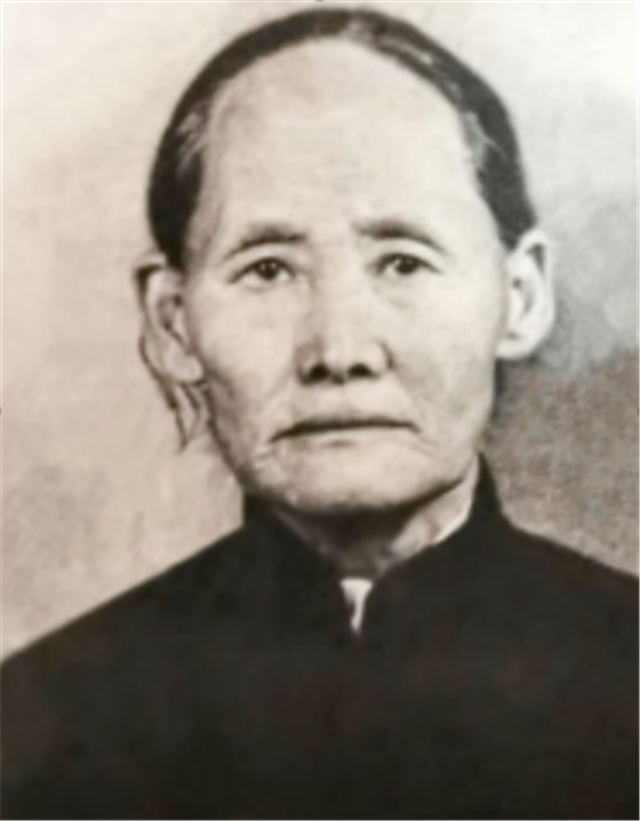

梁喜友

背井离乡 舍家革命

梁喜友,1896年出生于山东省邹县(现邹城市)一个贫困的农民家庭。16岁那年,嫁给比自己大18岁的贫苦农民陈京早为妻,生活条件艰苦。1920年,家乡遇上罕见的干旱,致使庄稼颗粒无收,因无粮交租,地主收回了土地,摔死了梁喜友3岁的儿子,并强行将其大女儿拉去抵债,面对地主的暴行,她对幼子全福说:“孩子,记住,长大了一定要讨还这笔血债!”

梁喜友与丈夫强忍着悲痛,掩埋了儿子的尸体,全家背井离乡去寻找生活的出路,艰难辗转了十几年,1939年,来到牟平县汤南山后的隆冬寺(现乳山市冯家小汤村一带),靠看庵和租种土地来维持生活。这年,中共地下组织经常去庵中开会,生活在此处的梁喜友便自告奋勇地主动站岗、做饭、传送情报,在从事这些看似平常却异常艰巨的工作过程中,她逐渐懂得了革命道理。在地下党组织的影响下,她趋向革命的思想日趋明朗。

为了开展抗日斗争,1941年,牟海县抗日民主政府建立。抗日民主政府建立之初,梁喜友就积极参加了妇救会,并被推选为村妇救会长,因夫姓陈,人们亲切地称她“陈大娘”。这一年,抗战进入最艰苦的时期,梁喜友挨门挨户动员适龄青年参军参战,她自己更是带头把自己刚成年的二儿子陈全德送上了前线。在她母子的带动下,许多适龄青年纷纷报名参军上前线,全村到处可见母送子、妻送郎的感人场面。

1942年,日本侵略军对抗日根据地实行严密经济封锁和军事进攻,在胶东进行残酷的拉网“扫荡”。在这年冬的反“扫荡”中,她置个人安危于不顾,夜以继日地带领群众到山沟里掩埋粮食、埋藏枪支弹药,为党组织掩藏机密文件。好心的伙伴劝她说:“为了孩子不要再干了”,她却回答说:“正是为了孩子不再受苦,我才这样干的。”在她的带领影响下,全村男女老少齐上阵,保住了军粮民食和武器弹药。

支前榜样 拥军模范

1943年,各级政府号召广大妇女开展纺织运动,粉碎敌人的经济封锁。此时,梁喜友刚生下小女儿不几天,接到任务后,她立即召集村里的妇女开会,要求每人都要学会纺织技术。对个别思想不通的,她多次登门,反复动员。梁喜友每天天不亮就上工,经常下半夜才回家,每次临出门之前做点稀面糊糊,嘱咐大孩子给幼小的婴儿喂食。梁喜友这种舍家干革命的工作劲头,深深打动了全村每个人。在很短的时间里,全村妇女都学会了纺织。每当新的任务一下来,便争先恐后地干起来,啥时要货啥时交,梁喜友因此被评为县劳动模范。

1944年1月12日,《大众报》报道牟海七区妇女纺织10个月得利12万多元,贫苦妇女都有棉衣穿的消息

1947年,国民党军向胶东解放区大举进攻,党组织号召解放区人民积极参军支前,反蒋保田保家乡。梁喜友怀着对反动派的满腔仇恨,又把自己在校读书的15岁的小儿子陈全贵送上了前线,还动员村里的7名青年参了军。

妇女赶制军鞋

在支前的日日夜夜里,梁喜友白天走东家串西家,帮助指导妇女们干活,晚上飞针走线赶自己的任务,手上磨起了血泡,用布包好继续干。在她的带领下,全村近百名妇女一个夏季织布340多匹,缝军衣320多件,纳鞋底、做军鞋700多双,梁喜友再次被县委授予劳动模范称号。

1947年秋,胶东军区休养所迁到隆冬寺一带。在休养所里养伤的大部分人员是前线转下来的伤员。为使这些伤员早日恢复健康,梁喜友把自家好吃好用的搬到休养所,日夜守护在伤员身边,为伤病员喂汤喂药,无微不至照顾着每个伤员。

在护理伤员的日日夜夜里,梁喜友常想:战士们是为了老百姓能过上好日子、解放全中国而负伤致残的。他们有的年龄大了,生活需要人照顾,应该帮他们建立起幸福的家庭。为了把自己的想法变为现实,她物色了几个手脚勤快、心地善良、待人热情的姑娘,安排她们去护理几个进入婚龄的伤员,在不断的接触中逐渐建立起感情。梁喜友抓住时机,从中撮合,终于使本村的四位姑娘与四个伤员喜结良缘。举行婚礼那天,梁喜友像为自己的儿子办喜事一样,操办了丰盛的酒宴,祝贺新人“百年好合,白头偕老”,远离父母的新郎们非要认梁喜友做“亲妈”不可。

1948年春,县委召开了全县女劳模代表大会,号召广大妇女积极参加田间劳动,组织人力、畜力为烈军属代耕土地。梁喜友在会上表示:自己虽把两个儿子送上了前线,家里缺少劳力,但为了全国解放,全家要加劲生产,一个人顶两个人干,力争多打粮食多收入,保证前线将士的吃和穿。回家后,她谢绝了助耕的人们,与全家老小起早贪黑深耕细作,在完成自家耕种任务后,又带着全家老小和耕种工具帮助其他烈军属、困难户耕种,为了表彰她的模范事迹,山东省人民政府授予她劳动模范称号。

无私忘我 大爱无疆

中华人民共和国成立后,梁喜友积极参加家乡的社会主义建设,她仍然不减在战争年代那种革命热情和革命干劲,将二女儿送去参了军。1952年,梁喜友在乡妇女代表大会上被选为副主任,同年又被选为区、县妇联执委委员,县人民政府委员。

1953年,她被选为全国民主家庭代表,出席了全国妇女第二次代表大会,受到毛主席的接见。

党组织的关怀和人民群众的信赖,让梁喜友浑身有一股使不完的劲。1954年春,她积极响应党的发展农业合作社的号召,与妇女干部陈翠英等起早贪黑挨门逐户地做宣传发动工作,在原来的8户互助组基础上,组织起一个49户的农业合作社,梁喜友被选为副社长。

在合作社里,梁喜友主张科学种田,热心推广良种。她外出开会时,千方百计向人家学习种植、管理技术,带回高产良种进行繁育,再向村里的群众推广。有了良种,再加上精心管理,她所在的合作社的庄稼连年丰收。1956年,梁喜友光荣地出席了山东省社会主义革命和建设积极分子代表大会。

伟大出自平凡,平凡造就伟大。梁喜友这位普普通通的农村妇女是胶东广大妇女的缩影,她一生平凡、执着和勤劳,始终保持着一个朴实劳动者的本色,无论是在革命战争年代还是社会主义建设时期,无论是支前拥军工作还是发展农业合作社,她矢志不渝、无私忘我、默默奉献。1961年,梁喜友因病去世。她用永恒的初心书写责任、诠释担当,她的模范事迹和革命精神,将被胶东人民永远铭记。(来源:中共威海市委党史研究院)