永怀赤心 以身许国——“两弹一星”元勋郭永怀

在我国23位“两弹一星”功勋科学家中,有一位以烈士身份被追授“两弹一星”功勋奖章的科学家,他就是我国著名的力学家、应用数学家、空气动力学家、近代力学事业奠基人之一的郭永怀,他心有大我、以身许国,为我国的国防事业作出了杰出贡献。

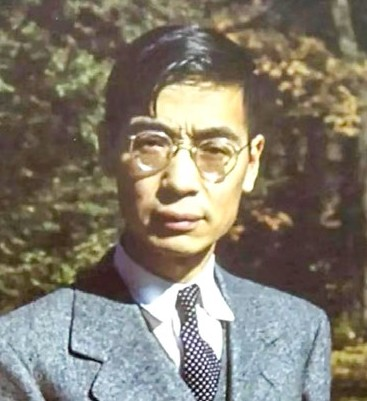

郭永怀

真才实学 科学救国

1909年4月的清明时节,郭永怀出生于山东省荣成县(现荣成市)西滩郭家村一个农民家庭。因家境贫寒,他从小放牛拾柴,直到9岁时,才到三叔郭文秀开办的学堂里读书识字。

读书时期,郭永怀就表现出了超常的学习天赋,学什么都比别人快。13岁时,进入石岛明德小学读高小,17岁那年,以优异成绩考取青岛大学附属中学,成为十里八村第一个公费中学生。

1929年夏,郭永怀考取南开大学预科理工班,成为当地的第一名大学生。他勤奋好学,两年后从预科班毕业后直接转入本科物理学专业学习。

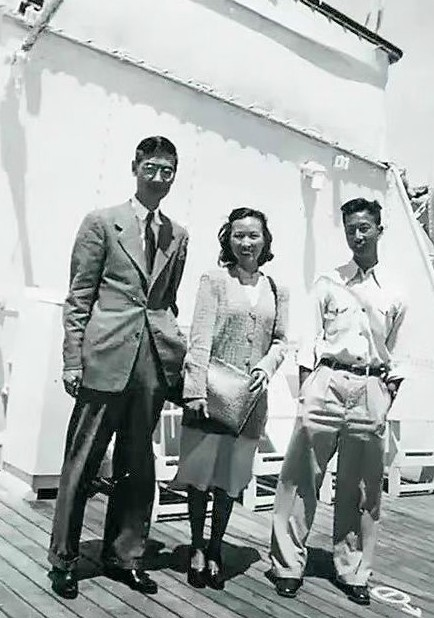

1940年8月,郭永怀(后排右二)与同期留学生们在“俄国皇后号”邮轮上合影

1929年至1939年,郭永怀先后就读、任教于南开大学、北京大学、威海中学、国立西南联合大学。甲午战争、辛亥革命、五四运动,唤醒了他内心深处的爱国意识。在顾静徽、饶毓泰、周培源等知名学者的指导和影响下,他打下了坚实的数学、物理基础,坚定了科学救国的理想。1939年,郭永怀考取留学生,历经波折,1940年赴海外留学,只用半年就取得了数学硕士学位。郭永怀在抗战的烽火中出国留学,目睹日本侵略者的飞机在头顶横行,决心选择对航空起决定作用的空气动力学专业,将来服务于祖国的国防事业。1941年5月,郭永怀进入美国加州理工学院,师从航天工程学家冯·卡门,攻读博士学位,投身空气动力学研究。1945年,郭永怀出色地完成了高难课题《跨声速流动不连续解》的毕业论文,获得博士学位,取得解决“声障”问题的重大理论突破。扬名海外 毅然回国

在美国留学和工作期间,郭永怀与钱学森经过拼搏努力,合作完成重要数论论文,首次提出“上临界马赫数”概念并得到实验证实,为解决跨声速飞行问题奠定了坚实的理论基础,在国际学术界声名鹊起,成为康奈尔大学航空工程研究生院的三位著名攻关课题主持人之一。1949年,郭永怀为解决跨声速气体动力学的一个难题,探索开创了一种计算简便、实用性强的数学方法――奇异摄动理论(PLK方法),该理论在许多学科中得到了广泛的应用。美国许多名校和企业都来聘请郭永怀,他选择了到动力学科居世界领先地位的康奈尔大学任教,但声明只是暂时服务,将来要回国。因他从事的学科研究领域经常接触一些机密资料,美方便送给他一张表,上面有一项是:“如果发生战争,是否愿为美国服兵役?”不同意便会失去涉密资格,但郭永怀毫不犹豫地在表上填了“不”。

尽管郭永怀在学术上受到重重限制,他却时时关心新技术,记在本子上或装入脑海。随着郭永怀的工作愈发出色,劝他加入美国国籍的来信变得络绎不绝,而他却始终不为所动,一直践行着自己的初心。

1956年,郭永怀(左一)、李佩(左二)夫妇与友人在回国的邮轮上

中华人民共和国成立后,郭永怀一心想要回国,但遭到美国当局的阻挠。为了尽快回到祖国,他请律师与美国移民局交涉,据理力争,积极争取。为避免美国政府以“携带敏感资料”为由阻挠他回国,1956年初夏,在康奈尔大学欢送郭永怀夫妇归国的野餐会上,郭永怀当着诸多师生的面,将自己十余年的研究成果付之一炬,在场众人无不感到震惊与惋惜。身边的美国朋友不解,劝他说,在康奈尔大学当教授已经很不错了,为什么一定要回到什么也没有的中国呢?郭永怀说了这样一句话,家穷国贫只能说明当儿子的无能。事后,夫人李佩问他,你这样做回国了该怎么办?他却笑着表示:科学知识是装在脑子里的,这是属于我的,它们无法烧掉。我读过的书和报国之梦,他们拿不走的。鞠躬尽瘁 科学报国

郭永怀毅然放弃在国外的优越条件与待遇,携全家于1956年国庆节的前一天回到阔别已久的祖国。回国后,郭永怀立刻全身心地投入到国家科研、国防事业建设当中。1957年,郭永怀担任中国科学院力学研究所副所长,长期主持力学所的工作。他和钱学森一起倡导在国内开展高速和超高速空气动力学、电磁流体力学、爆炸力学的研究,拓宽力学服务领域,促进中国力学研究迅速接近世界先进水平。

郭永怀十分重视开展学术交流。他主办了当时中国力学界最前沿、最权威的《力学学报》《力学译丛》,翻译出版了《流体力学概论》等多部学术名著。编著的《边界层理论讲义》直到今天,仍然是力学界的经典著作。

1960年,郭永怀担任第二机械工业部第九研究所副所长,与王淦昌、彭桓武等科学家一起参与我国原子弹的研制。他主要负责场外试验委员会的工作,组织开展一系列的前期试验。他开始频繁地往返于青海的试验基地和北京之间,常常不辞而别离家数月。夫人李佩曾回忆往事说:“那些年,他几乎只有五分之一的时间在家里。”

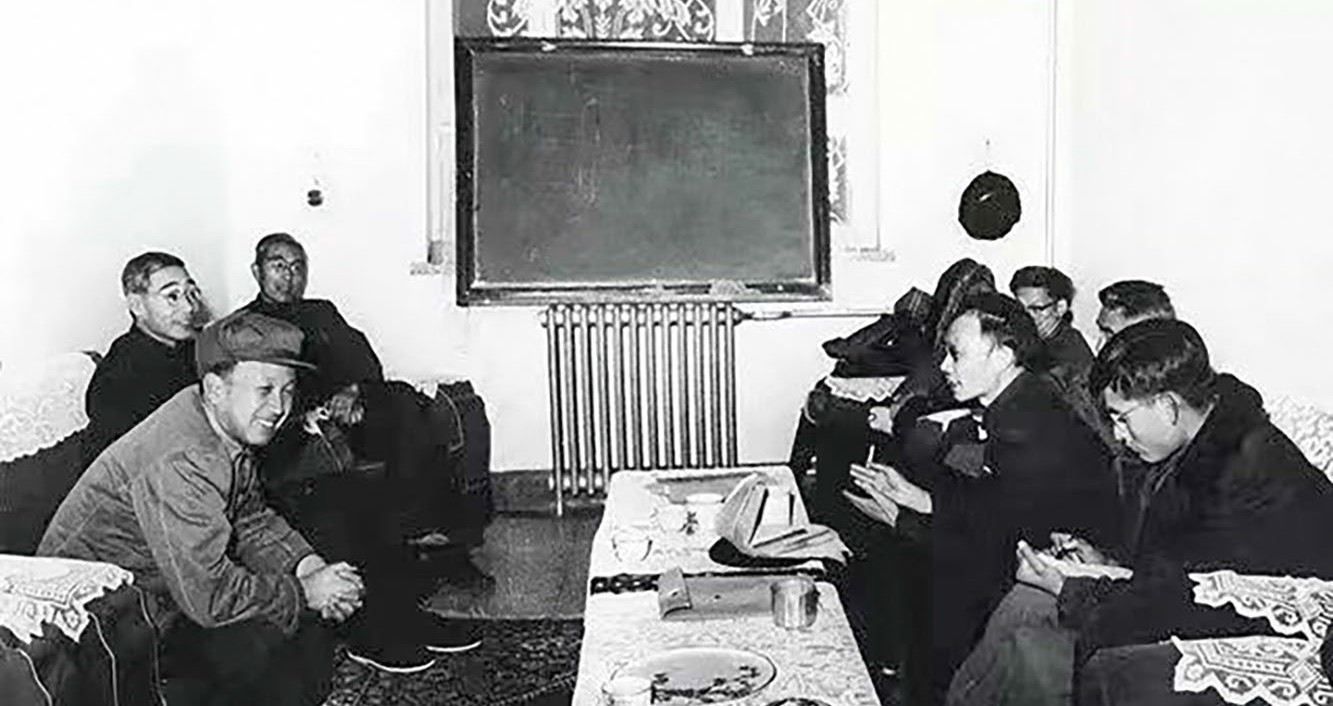

1960年1月13日,郭永怀(左二)与钱学森(左一)等科学家一起研究教学工作

为确立核武器装置的结构设计,郭永怀提出“两路并进,最后择优”的办法为第一颗原子弹爆炸确定最佳方案,对一些关键问题的解决起了决定性的作用。1964年10月16日,我国自主研制的第一颗原子弹爆炸成功。当蘑菇云腾空而起时,全体人员欢呼雀跃,一片沸腾,而此时,郭永怀却因劳累过度瘫倒在试验场。原子弹爆炸成功后,郭永怀转身投入到我国第一颗氢弹的研制当中,同时还承担了大量的国防科研项目和教学工作。在郭永怀的倡议和积极指导下,中国第一个有关爆炸力学的学科迅速制定出台,从而引导力学走上了与核武器试验相结合的道路。同时,郭永怀还负责指导反潜核武器的水中爆炸力学和水动力学等相关技术的研究工作。

1965年9月,郭永怀参与了中国第一颗人造地球卫星“东方红”的研制,他负责的领域是卫星本体及返回卫星的回地研究。1967年,他参加空气动力学研究院的筹建工作,担任主管技术工作的副组长,和钱学森一起为该院规划了蓝图,为以后空气动力学研究发展中心的建设奠定了坚实的基础。

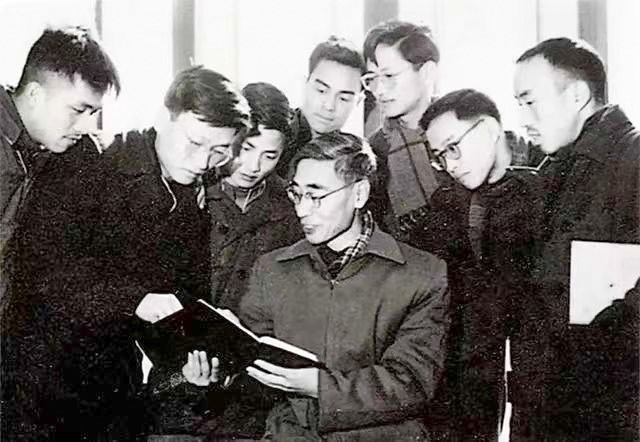

郭永怀在工作中

郭永怀对于国防工业和科研的贡献是多方面的:他在中国原子弹、氢弹的研制工作中领导和组织爆炸力学、高压物态方程、空气动力学、飞行力学、结构力学和武器环境实验科学等研究工作,解决了一系列重大问题,为创建和发展中国的核武器事业作出了重大贡献,是中国近代力学事业的开拓者和奠基人之一。

那些年里,不到半百的郭永怀已两鬓斑白,愈发瘦弱的身躯内却有着愈发强劲的能量。他每天一大早就来到试验现场,常常十多个小时不肯离开,就为了要随时发现问题并及时处置;到了饭点便席地而坐,与大家边吃饭边继续研究;遇到难题,总是通宵达旦地去面对,那些至关重要的破解,几乎都发生在连绵不断的日落与日出之间。

无私奉献 以身许国

1968年12月4日,在青海基地工作了两个多月的郭永怀,在试验中发现了一个重要数据。由于这组数据直接关系到第二代导弹核武器的成功与否,郭永怀急需赶回北京。为了赶时间,他整理好绝密资料,层层包裹装入随身携带的公文包,匆匆从青海基地赶往兰州机场,在兰州换乘飞机的间隙里,他还认真地听取了课题组人员的情况汇报。

12月5日凌晨,郭永怀乘坐的飞机抵达北京机场时发生了意外,不幸坠毁。飞机残骸散落一地,十几具遗体被烧得面目全非,通过残破的手表,工作人员辨认出了郭永怀。找到遗体时,在场的每一个人都泪如雨下,他们看到了令人震惊的一幕,郭永怀与警卫员牟方东紧紧抱在一起。费了很大力气将他们分开后,赫然发现那个装有绝密资料的公文包,就夹在两人中间,数据资料完好无损。直到生命的最后一刻,郭永怀首先想到的不是个人安危,而是誓死保护好事关安全的绝密资料。1968年12月25日,中共中央授予郭永怀烈士称号。在郭永怀牺牲的22天后,中国第一颗热核导弹试验获得了成功!钱学森在《写在〈郭永怀文集〉的后面》中写道:“郭永怀同志是一位优秀的应用力学家,他把力学理论和火热的改造客观世界的革命运动结合起来了。其实这也不只是应用力学的特点,也是一切技术科学所共有的,一方面是精深的理论,一方面是火样的斗争,是冷与热的结合,是理论与实践的结合。这里没有胆小鬼的藏身处,也没有私心重的活动地;这里需要的是真才实学和献身精神。”“作为我们国家的一个科学技术工作者,作为一个共产党员,活着的目的就是为人民服务,而人民的感谢就是一生中最好的评价!”

2016年10月16日,我国第一颗原子弹爆炸成功52周年纪念日之际,郭永怀事迹陈列馆在郭永怀家乡——山东省荣成市正式开馆。

郭永怀事迹陈列馆

走进陈列馆,一尊郭永怀汉白玉半身雕塑映入眼帘,神态坚毅而安详,目光深邃;浮雕背景墙记录着郭永怀的一生,镌刻着那段峥嵘岁月;嵌名对联“永萦江山堪称民族脊梁,怀志九霄不愧中华英魂”是对他伟大而光辉一生最生动的注脚。

郭永怀几十年如一日忘我工作,把全部心血都倾注到了科研事业中。由于长期和家人聚少离多,年幼的女儿曾在过生日时向他要个礼物,他只好满怀歉意地指着天上的星星说,以后天上会多一颗星星,那就是爸爸送你的礼物。这一“礼物”,终于在2018年成为现实:当年7月,国际小行星中心正式将编号为212796号的小行星命名为“郭永怀星”。

科技救国、科技报国,是郭永怀一生守护的初心,终生不渝的志向。从青年求学,到中年报国,他用短暂一生,书写了为国奉献的不朽篇章,绽放出了绚烂的光彩。(来源:中共威海市委党史研究院)