永远的军魂——东海地委书记兼东海军分区政委梁辑卿

革命战争期间,他身处险地,保家卫国;社会主义建设期间,他勤勤恳恳,将满腔爱国热情投入到建设新中国的事业中。“春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干”,他是东海地委书记兼东海军分区政委梁辑卿。

梁辑卿

以救国救民为己任

梁辑卿,原名梁世瑞,1912年出生于山东省莱阳县上疃村(今属莱西市)。梁辑卿早年在家乡读书,成绩很好,且天资聪颖,于1931年考入掖县省立第九中学。

梁辑卿思想追求进步,积极组织并参加学生运动,在校期间,以“同乡会”名义组织学生罢课,驱逐反动教员,并多次到掖县国民党政府请愿,迫使县长罢免了乱派苛捐杂税的商会会长。

“九一八”事变后,梁辑卿组织学生抗日救国宣传队,沿烟潍公路演讲宣传抗日,成为学生运动的领导人。1933年夏,他加入中国共产党,在掖县省立第九中学开展党的工作,他把救国救民视为己任,积极介绍发展王军光、王文林入党。同年冬,掖县省立第九中学党支部建立,梁辑卿担任党支部书记。到1935年,九中党支部共发展党员23名。

1935年,经党组织批准,梁辑卿回乡开展党的地下活动,担任莱阳东南乡区委书记。1936年,莱阳党组织遭破坏,梁辑卿转移到济南,与济南党组织接上关系,被派往德州做党的交通工作。同年,他被派去博平县民众馆任馆员,与王怀远、谢心和等人组织“读书会”,以此为掩护开展党的工作。

革命工作勇担当

“七七”事变后,梁辑卿回到胶东,担任莱阳县抗日民族解放先锋队(简称“民先”)大队长。1938年,调任胶东“民先”总队组织部部长,负责整顿“民先”组织和发展党的工作。从此,梁辑卿开始了从事抗日武装斗争、建设胶东抗日民主根据地的革命生涯。

根据胶东特委决定,1938年秋,梁辑卿率东进工作团进入牙山地区,开辟新根据地,帮助地方党组织发动群众,打击削弱国民党顽固派势力。同年冬,为适应形势发展需要,胶东特委派梁辑卿组建昌(邑)、潍(县)中心县委,并担任县委书记兼昌潍武装指挥部政委。1940年初,梁辑卿调任胶东南海地委书记兼五大队政委,不久,调任东海地委书记兼东海军分区政委。他带领一批军队干部来到东海,在胶东区委的领导下,经过艰苦工作,很快打开了工作的新局面。首先是健全了东海根据地党、政、军的各级领导机构,东海各地普遍建立了农民自卫团、妇救会、儿童团等群众组织,积极开展反“蚕食”、反“围剿”的斗争,扩大了抗日武装力量,打垮了反动势力。至1941年“反投降”战役胜利后,东海根据地已基本上连成一片,革命政权巩固,人民生活安定,抗日热情高涨。

长期革命工作中,梁辑卿还抓好基层党组织的恢复、整顿和发展工作。1943年,东海地委整风运动中,有个别人在整风运动中捕风捉影,“怀疑一切”,扩大打击面。一位从敌占区奔赴革命根据地的青年被无辜怀疑为“敌特”,遭到隔离审查、批判斗争等不公正待遇,从委屈、忧虑走向绝望。梁辑卿审查时认为证据不充分,就找这个青年谈话,及时调查了解,澄清了事实。

1945年8月,烟台行动委员会成立,梁辑卿任书记,他和刘涌、仲曦东、于得水等一起,率东海三个主力团攻克了烟台、威海卫两市,并担任警备任务,保卫胶东与大连、旅顺的海上运输。

梁辑卿,原名梁世瑞,1912年出生于山东省莱阳县上疃村(今属莱西市)。梁辑卿早年在家乡读书,成绩很好,且天资聪颖,于1931年考入掖县省立第九中学。

梁辑卿思想追求进步,积极组织并参加学生运动,在校期间,以“同乡会”名义组织学生罢课,驱逐反动教员,并多次到掖县国民党政府请愿,迫使县长罢免了乱派苛捐杂税的商会会长。

“九一八”事变后,梁辑卿组织学生抗日救国宣传队,沿烟潍公路演讲宣传抗日,成为学生运动的领导人。1933年夏,他加入中国共产党,在掖县省立第九中学开展党的工作,他把救国救民视为己任,积极介绍发展王军光、王文林入党。同年冬,掖县省立第九中学党支部建立,梁辑卿担任党支部书记。到1935年,九中党支部共发展党员23名。

1935年,经党组织批准,梁辑卿回乡开展党的地下活动,担任莱阳东南乡区委书记。1936年,莱阳党组织遭破坏,梁辑卿转移到济南,与济南党组织接上关系,被派往德州做党的交通工作。同年,他被派去博平县民众馆任馆员,与王怀远、谢心和等人组织“读书会”,以此为掩护开展党的工作。

革命工作勇担当

“七七”事变后,梁辑卿回到胶东,担任莱阳县抗日民族解放先锋队(简称“民先”)大队长。1938年,调任胶东“民先”总队组织部部长,负责整顿“民先”组织和发展党的工作。从此,梁辑卿开始了从事抗日武装斗争、建设胶东抗日民主根据地的革命生涯。

根据胶东特委决定,1938年秋,梁辑卿率东进工作团进入牙山地区,开辟新根据地,帮助地方党组织发动群众,打击削弱国民党顽固派势力。同年冬,为适应形势发展需要,胶东特委派梁辑卿组建昌(邑)、潍(县)中心县委,并担任县委书记兼昌潍武装指挥部政委。1940年初,梁辑卿调任胶东南海地委书记兼五大队政委,不久,调任东海地委书记兼东海军分区政委。他带领一批军队干部来到东海,在胶东区委的领导下,经过艰苦工作,很快打开了工作的新局面。首先是健全了东海根据地党、政、军的各级领导机构,东海各地普遍建立了农民自卫团、妇救会、儿童团等群众组织,积极开展反“蚕食”、反“围剿”的斗争,扩大了抗日武装力量,打垮了反动势力。至1941年“反投降”战役胜利后,东海根据地已基本上连成一片,革命政权巩固,人民生活安定,抗日热情高涨。

长期革命工作中,梁辑卿还抓好基层党组织的恢复、整顿和发展工作。1943年,东海地委整风运动中,有个别人在整风运动中捕风捉影,“怀疑一切”,扩大打击面。一位从敌占区奔赴革命根据地的青年被无辜怀疑为“敌特”,遭到隔离审查、批判斗争等不公正待遇,从委屈、忧虑走向绝望。梁辑卿审查时认为证据不充分,就找这个青年谈话,及时调查了解,澄清了事实。

1945年8月,烟台行动委员会成立,梁辑卿任书记,他和刘涌、仲曦东、于得水等一起,率东海三个主力团攻克了烟台、威海卫两市,并担任警备任务,保卫胶东与大连、旅顺的海上运输。

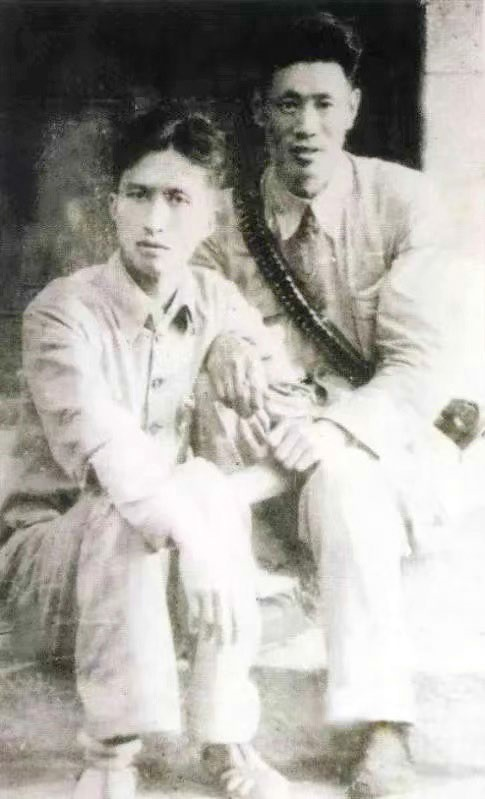

1938年5月,梁辑卿(右)与黄县第一任县委书记宫维祯在姜家店村

1947年,国民党军队对山东解放区发动重点进攻,梁辑卿所在东海部队被编为胶东军区新编第七师,后又改编为十三纵队第三十九师,梁辑卿任师政委。在1948年的兖州战役中,梁辑卿所部担任主攻,他当时身患胃溃疡、肺结核,仍带病坚持指挥,战后受到上级表扬,三十九师被评为“执行政策的模范”。济南解放后,梁辑卿担任济南警备区副政委兼政治部主任。

中华人民共和国成立后,1951年春,梁辑卿调任华东军区直属政治部主任。1954年,担任华东军区工程兵部队政委。由于工作的需要,部队常分散在华东广大地区,他经常带领机关干部深入基层调查研究,抓点带面,推广先进技术,为华东工程兵的发展作出了贡献。1957年,被授予二级独立自由勋章和二级解放勋章。1959年,梁辑卿改任二十七军政委,1961年8月,被授予少将军衔。1964年7月,调任江苏省军区政委。1970年,调任安徽省军区政委、安徽省委书记。梁辑卿经常说:“人有一死,宁愿累死不要等死!”他是这样说的,也是这样做的,表现了一个共产党员“生命不息、战斗不止”的精神。

优良家风代代传

1977年2月7日,梁辑卿因病逝世。梁辑卿日常生活中的点点滴滴对子女影响很大。革命战争年代,梁辑卿和爱人在前线作战,几个子女不能随身带养,从小寄养在胶东乳娘家中。在硝烟弥漫的年代,乳娘视乳儿如己出,待乳儿胜亲生,在艰难困苦时呵护备至,在生死考验时挺身而出。作为战争年代出生的革命后代,梁辑卿的女儿梁恒力通过《等着我》栏目的帮忙,终于寻找到当年养育自己的乳娘李青芝的儿子,多次表达自己深深的感恩之情。

中华人民共和国成立后,1951年春,梁辑卿调任华东军区直属政治部主任。1954年,担任华东军区工程兵部队政委。由于工作的需要,部队常分散在华东广大地区,他经常带领机关干部深入基层调查研究,抓点带面,推广先进技术,为华东工程兵的发展作出了贡献。1957年,被授予二级独立自由勋章和二级解放勋章。1959年,梁辑卿改任二十七军政委,1961年8月,被授予少将军衔。1964年7月,调任江苏省军区政委。1970年,调任安徽省军区政委、安徽省委书记。梁辑卿经常说:“人有一死,宁愿累死不要等死!”他是这样说的,也是这样做的,表现了一个共产党员“生命不息、战斗不止”的精神。

优良家风代代传

1977年2月7日,梁辑卿因病逝世。梁辑卿日常生活中的点点滴滴对子女影响很大。革命战争年代,梁辑卿和爱人在前线作战,几个子女不能随身带养,从小寄养在胶东乳娘家中。在硝烟弥漫的年代,乳娘视乳儿如己出,待乳儿胜亲生,在艰难困苦时呵护备至,在生死考验时挺身而出。作为战争年代出生的革命后代,梁辑卿的女儿梁恒力通过《等着我》栏目的帮忙,终于寻找到当年养育自己的乳娘李青芝的儿子,多次表达自己深深的感恩之情。

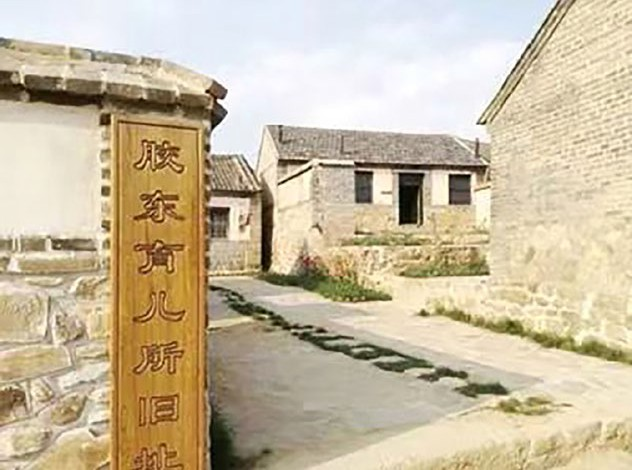

胶东育儿所旧址

梁辑卿四女儿梁恒青1947年出生在文登,她在深情地回忆往事中说道:革命战争年代,自己父母虽已有四个孩子,但是他们没有自己的家,母亲坚决要求从地方转入部队工作,参军上前线。三个姐姐被胶东行署安排到胶东育儿所,自己因吃奶被安排到大山沟的乳娘家,乳娘家成为自己人生第一个家庭,育儿所成了自己的第二个家。直到1952年夏,梁恒青才到南京和父母团聚,走进了她人生的第三个家庭。

梁恒青回忆自己的家也有它的特别之处:其一父母工作忙,很少陪伴他们;其二家教很严,从言谈举止到穿衣戴帽都有要求;其三父亲工作频繁调动,不停地搬家,父母把子女当士兵调养。

梁恒青追忆父亲往事时,对父亲梁辑卿印象最深的有两件事:第一件事,父亲特别喜欢给孩子们买书。从小人书,到革命传统教育丛书、中国古典小说、世界名著。当年新华书店发行的热销书籍,他都第一时间买回家,如《三毛流浪记》《卓娅和舒拉》《谁是最可爱的人》……父亲用书籍填补无法陪伴的缺憾,是在用书籍引导孩子们健康成长。第二件事,在二十世纪七十年代初时,父亲从江苏省军区调任安徽省军区政委,当时母亲因工作需要仍留在江苏镇江,梁恒青此时在大别山当兵。当时,二姐来信说父亲因工作繁忙累病了。她知道后十分着急,在部队请了几天假,赶回家看父亲。父亲见到女儿十分高兴,特意改善伙食招待远方回家的女儿。可是返程时遇到麻烦,因为赶不上长途汽车,请父亲派他的专车送自己一下,父亲一口拒绝,驾驶员帮助求情也不行。父亲给女儿们讲起她们的母亲当年怀孕还坚持在部队行军打仗的故事,要求她们克服眼前这点困难。当时梁恒青十分生气,怪父亲太绝情。时间久了,才慢慢悟出父亲的良苦用心。父亲是在告诫子女:自己的路,自己走,不要躺在父母的功劳簿上睡大觉。父亲也是在指导子女,遇到困难要自己想办法解决,不要随便求人,更不要投机取巧。2018年8月,梁辑卿的子女从广州来到天福山起义纪念馆,向纪念馆捐赠了梁辑卿将军在胶东战斗生活的照片60多张、抄录的胶东保卫战时期的挽幛以及反映回胶东感受的书法作品:胶东,父辈魂思梦想的战场,吾辈感恩还愿的故乡。

梁恒青回忆自己的家也有它的特别之处:其一父母工作忙,很少陪伴他们;其二家教很严,从言谈举止到穿衣戴帽都有要求;其三父亲工作频繁调动,不停地搬家,父母把子女当士兵调养。

梁恒青追忆父亲往事时,对父亲梁辑卿印象最深的有两件事:第一件事,父亲特别喜欢给孩子们买书。从小人书,到革命传统教育丛书、中国古典小说、世界名著。当年新华书店发行的热销书籍,他都第一时间买回家,如《三毛流浪记》《卓娅和舒拉》《谁是最可爱的人》……父亲用书籍填补无法陪伴的缺憾,是在用书籍引导孩子们健康成长。第二件事,在二十世纪七十年代初时,父亲从江苏省军区调任安徽省军区政委,当时母亲因工作需要仍留在江苏镇江,梁恒青此时在大别山当兵。当时,二姐来信说父亲因工作繁忙累病了。她知道后十分着急,在部队请了几天假,赶回家看父亲。父亲见到女儿十分高兴,特意改善伙食招待远方回家的女儿。可是返程时遇到麻烦,因为赶不上长途汽车,请父亲派他的专车送自己一下,父亲一口拒绝,驾驶员帮助求情也不行。父亲给女儿们讲起她们的母亲当年怀孕还坚持在部队行军打仗的故事,要求她们克服眼前这点困难。当时梁恒青十分生气,怪父亲太绝情。时间久了,才慢慢悟出父亲的良苦用心。父亲是在告诫子女:自己的路,自己走,不要躺在父母的功劳簿上睡大觉。父亲也是在指导子女,遇到困难要自己想办法解决,不要随便求人,更不要投机取巧。2018年8月,梁辑卿的子女从广州来到天福山起义纪念馆,向纪念馆捐赠了梁辑卿将军在胶东战斗生活的照片60多张、抄录的胶东保卫战时期的挽幛以及反映回胶东感受的书法作品:胶东,父辈魂思梦想的战场,吾辈感恩还愿的故乡。

梁辑卿后代参观天福山起义纪念

这些珍贵的文献史料不仅丰富了天福山起义纪念馆的馆藏,对研究红色胶东的历史和梁辑卿将军的经历也非常有帮助。梁辑卿的子女表示将继续整理和捐赠有关父辈的文献史料,继续传承红色基因,弘扬红色胶东精神。

翻开尘封的历史,战火硝烟中涌动的那一抹抹红色是对党忠诚的铁血信念,革命前辈们怀着一颗对党对人民的赤诚之心,把一生奉献给国家的高尚品格,是值得我们学习的宝贵财富。(来源:中共威海市委党史研究院)

翻开尘封的历史,战火硝烟中涌动的那一抹抹红色是对党忠诚的铁血信念,革命前辈们怀着一颗对党对人民的赤诚之心,把一生奉献给国家的高尚品格,是值得我们学习的宝贵财富。(来源:中共威海市委党史研究院)