碧海蓝天间,威海的精致笔触正将生态优势转化为可持续的发展动能。

《绿水青山中国答卷》第十八集《美丽海湾 蔚蓝威海》将聚焦山东威海,这座以海为魂、向海图强的城市,正站在山与海的交汇点,书写人海和谐新篇章。

耕海牧渔 向绿而生

凌晨4点的爱伦湾,渔民们迎着曙光收获肥美海带。这片曾经因过度捕捞而资源枯竭的海域,如今通过“721”生态养殖模式重焕生机——70%海域养藻类,20%养贝类,10%发展鱼类养殖,形成藻类固碳、贝类净水的循环系统。

黄海研究所蒋增杰研究员20年扎根于此,采用“海带—贝类—海参”立体养殖模式,修复工程绵延百里海岸,每年固定空气中二氧化碳的能力相当于植树造林12万公顷,同时这种立体养殖模式使每亩年均收益提升30%左右,真正实现了 “一片海,生态和经济双赢”。

海草重生 天鹅归来

在天鹅湖畔,中国海洋大学张沛东教授带领团队深耕海草床修复,历时10年培育移植2000余亩海底森林。随着海草床恢复,天鹅湖水质达到I类海水水质标准。

每年冬季,成千上万只大天鹅如约而至,翩跹于碧水蓝天之间,形成了威海独具魅力的“天鹅经济”生态景观。这片玻璃海的重生,证明保护生态就是保护发展的根基。

盐碱蜕变 候鸟归巢

在威海五垒岛湾的盐碱滩上,赵明波院长团队筛选耐盐“先锋”植物盐地碱蓬——它不仅吸收盐分形成秋日“红海滩”奇观,其根系更改善土壤透气性,降低盐度。

10年耕耘,修复4500亩盐碱地,昔日的“生态洼地”,如今,丹顶鹤、黑脸琵鹭、遗鸥等珍稀鸟类翩跹而至。这片碧海蓝湾,正以崭新姿态迎接候鸟归巢,书写盐碱滩蜕变的生态奇迹。

牡蛎革命 银滩重生

乳山银滩曾因散乱养殖面临生态危机,2020年当地启动整治,将600多家养殖户迁入六大现代化产业园,配备自动清洗、智能分拣和集中污水处理系统。

两年蜕变,50万吨牡蛎年产与生态修复并行,20多公里银滩从养殖区蜕变为生态旅游带。当地的生态治理,以科技智慧重现碧海银滩的丰饶。

碧海乘风 绿电新生

在威海乳山海域,北方最大的海上风电项目正在运行——150万千瓦装机容量,年发电量约45亿千瓦时,依托稳定海风打造“蓝色风场”。

与此同时,昆嵛山深处的山东文登抽水蓄能电站化身“超级充电宝”,通过抽水蓄电、放水发电调节电网峰谷,年减少36亿度绿电浪费。这种多能互补的绿色能源体系,正推动威海从传统海洋经济向蓝色新能源转型。

威海用20年生态治理,在968公里海岸线上串联起20余个优质海湾和10余处生态湿地。千里山海公路蜿蜒,见证着蓝色动能与碧海蓝天的和谐共生;生态修复与产业转型双轨并行,诠释着绿水青山就是金山银山的深刻内涵。

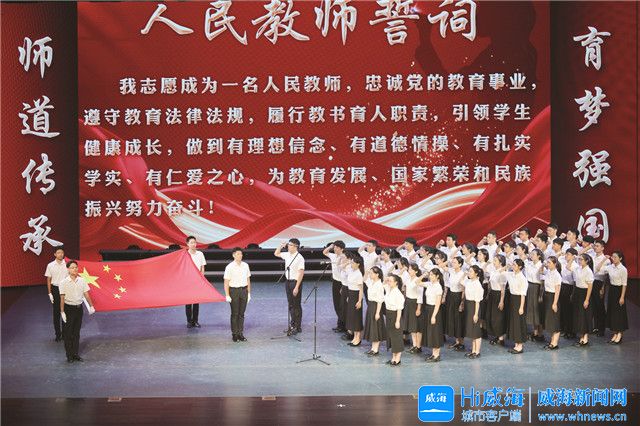

《绿水青山中国答卷》第十八集《美丽海湾 蔚蓝威海》将于9月10日18:20档登陆中央广播电视总台央视综合频道(CCTV-1),敬请关注。(来源:央视一套)