贝币是早期中国实物货币之一。三千多年后的今天,贝壳在乳山也许又能当“钱”来花了。

今年8月,乳山海力风电设备科技有限公司同其他四家单位参与了一笔1500吨牡蛎碳汇交易。这是省内首次尝试将牡蛎碳汇推向市场,也是我市绿色金融新的“表达方式”。

乳山市现有牡蛎养殖面积60万亩,年产量达50万吨。这些牡蛎不仅是餐桌上的美味,更是高效的“海洋过滤器”。“牡蛎在生长过程中,能够吸收海水中的二氧化碳,形成碳酸钙贝壳,从而将碳固定下来。”乳山市财政局工作人员介绍,按照测算,乳山每年养殖产生的总碳汇量(以二氧化碳计)能够达到59.90万吨,这笔由小小牡蛎带来的“生态家底”,潜力巨大。

然而,将海里的“生态账”变为市场认可的“资产表”,远比古人的以物易物要复杂和曲折。与已有成熟的碳汇经验不同,牡蛎等贝类养殖尚缺乏得到认可的专属碳汇方法学——没有统一的“度量衡”,金融机构也就难以开发相关产品。

转机,来自于一次合作研讨。2024年8月,乳山市邀请中国水产科学研究院黄海水产研究团队,开启一场为牡蛎“算账”的攻关:牡蛎“长个”的过程中究竟“吃”下多少碳、“呼”出多少碳,贝壳里又固定了多少碳……乳山市财政局和研究人员一起化身“碳汇会计师”,“泡在”数据与计算的海洋里,将近三年来通过牡蛎养殖而减排的二氧化碳数量算了出来。

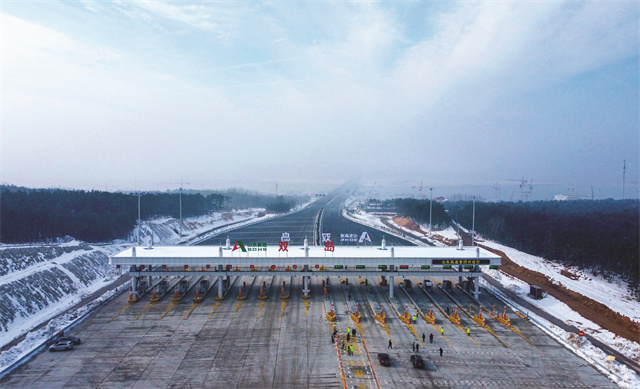

解决了“如何算”的难题,“如何转”的交易路径便豁然开朗。依托全市搭建的“绿e融”平台,碳汇的信息登记展示变得清晰高效。企业在线完成碳汇信息登记,很快,这笔“来自海洋的礼物”就完成了交易匹配。“这次购买牡蛎碳汇,既与风电行业助力‘双碳’目标的使命高度契合,也是抵消企业碳排放的一种探索。”乳山海力风电设备科技有限公司常务副总经理唐春雷说。

生态赋能,借“绿”生“金”。近年来,威海大力推动绿色金融创新,积极引导金融机构加大对绿色产业的支持力度,落地全国首笔“海洋碳汇贷”、首单“渔业贝类碳汇指数保险及质押贷款”,创新推出“碳汇+保险”服务模式。

眼下,贝壳“生钱”的探索还在继续。“我们正与农发行当地机构对接,推进牡蛎碳汇金融产品创新。”乳山市财政局工作人员说。(全媒体新闻中心记者 匙亮)