时间:2021年10月21日

坐标:昆嵛山无染寺景区

探访地:昆嵛山革命陈列馆

他是一个贫苦农民的孩子,父亲因交不上租息被县衙收监关押,祖父母、长兄及弟弟先后挨饿受冻而死。

他是小说《苦菜花》和《山菊花》中于得海、于震海的原型人物,武艺高超、能“飞檐走壁”,令敌人闻风丧胆。

他是一名传奇式的民族英雄,为革命出生入死,7次负重伤,13次受上级嘉奖,在战斗中屡建奇功。

他的故事,在胶东大地上广为流传,至今被百姓口口相传、津津乐道。

他就是威海籍革命烈士、胶东英雄于得水。

▲昆嵛山革命陈列馆

走进昆嵛山革命陈列馆,屋内清冷肃穆,墙上一幅幅文献资料、一幅幅历史照片无言地诉说着曾发生在这片土地上的斗争,“于司令”的故事也在这里徐徐展开……

1906年,于得水出生在一个贫苦农民家中,在旧社会的压迫下,于得水的祖父母、兄弟先后去世。有压迫就有反抗,饱受苦难的他开始拜师学武,练就了一身好功夫,这让他在以后的军旅生涯中如虎添翼。

1933年,于得水加入中国共产党,拉起了十多人的武装,秘密活动于文登、荣成、牟平、海阳一带,进行抗日救国宣传,建立党的秘密活动联络站并夺取地主和反动军警的武器,成为敌人的眼中钉、肉中刺。

于得水足智多谋,曾九次化险为夷,巧妙地躲过了敌人的抓捕。

1936年春,于得水等十余人在老峰窝举办训练班时,被敌人发现,报告给了国民党文登县政府。200多个敌兵分两路从山前山后向老峰窝扑来,企图一举围歼昆嵛山红军游击队。在南山放哨的队员刘忠义发现敌人黑压压地向山上靠近,鸣枪示警。听到枪声,于得水率部迅速顺着“天窗”爬上了老峰窝北边的山顶,一面打枪还击,一面掀起“石炮”滚向敌人群中。敌人自知情况不妙,吹起集结号,一百多人端枪撤退。

老蜂窝脱险、飞檐走壁脱险、跨海避难脱险……于得水凭借着超群的智慧和过人的胆识一次次化险为夷。

抓不到他,敌人就抓他的家人,他的父亲、妻子被酷刑致残,母亲也被打死。但为了革命事业,于得水将个人仇恨埋在心里,带领“一一·四”暴动失败后仅存30多人的队伍隐蔽在昆嵛山区继续开展游击战。

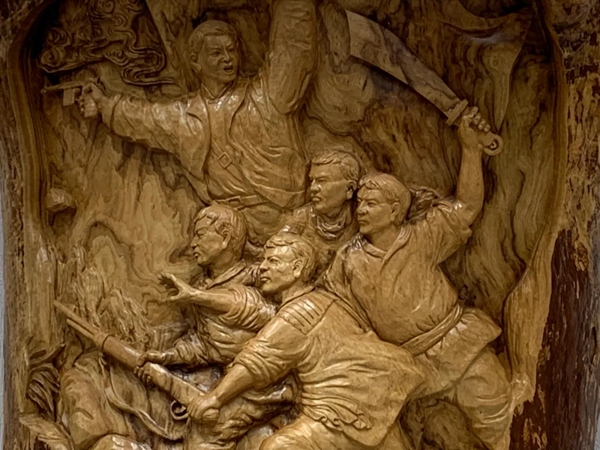

▲帷幄洞

在昆嵛山无染寺景区中,有一处名为“帷幄洞”的地点,这里就是于得水在“一一·四”暴动失败后养伤的地方。

帷幄洞地势险要,洞深丈许,可容纳10余人,于得水曾经在这里养伤,指挥战斗。如今,帷幄洞仍保存完好,成为不少游客参观、接受教育的重要场所。

没有家,就住在山洞;没有枪,就拿起大刀。在极端困难的情况下,游击队依然想方设法牵制敌人力量。于得水带领游击队员先后袭击国民党界石联庄会,奇袭垒于盐所……打得敌人闻风丧胆。

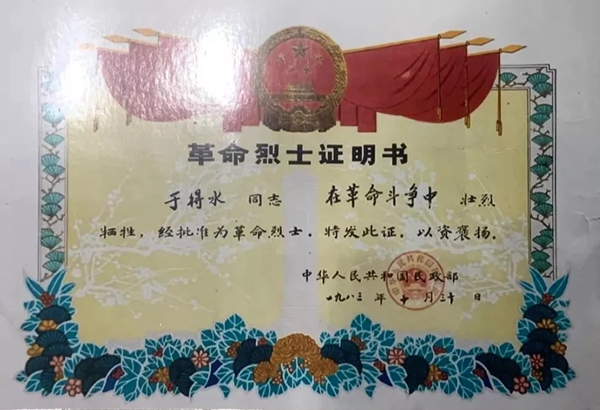

▲革命烈士证明书

1937年,于得水率领昆嵛山红军游击队员参加了天福山起义,在新成立的山东人民抗日救国军第三军担任第一大队大队长,成为攻打牟平县城的主力。此时,化名为林得胜的他毅然改名为“于得水”,他说:“我这条命是群众给的,我能幸存下来,是群众保护了我!我这条‘鱼’,什么时候也不能离‘水’!”

“杀敌如猛虎,爱民如父母”是于得水的口头禅,这位铁血男儿身上最令人动容的是那颗为民初心。新中国成立后,于得水继续在岗位上为人民服务,他有一张长长的名单,从最开始的几十个人后来扩展到近百人。每月领来工资,他都要按照名单寄东西,上面有烈士的遗孤,有掩护过自己的群众,还有伤残在家的老战友。

▲于得水塑像

于得水忘不了人民,人民也忘不了于得水。如今,他的英勇事迹仍在口口相传,他生活过的地方总有前来瞻仰缅怀的人们,昆嵛山革命陈列馆前的英雄广场上伫立着他的塑像,以他名字命名的红色主题公园“得水园”里草木青翠……

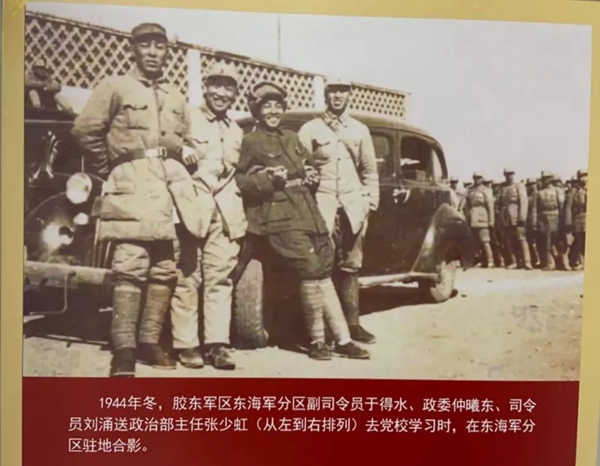

▲于得水、仲曦东等人合照

1982年9月18日,开国将军仲曦东在威海著名作家冯德英等陪同下,重登阔别38年的昆嵛山,他深情地回忆起于得水:“早在1938年5月,我就认识了于得水同志。我同于得水同志共事近4年。于得水同志是一位传奇式英雄,一位当之无愧的昆嵛山英雄。我深信他英勇战斗的故事,将与昆嵛山共存。”

■采访手记:

英雄精神代代相传

艺术大师赖少奇曾为于得水题过这样一句词——从此骑鲸去,虽死亦鬼雄。

如今,英雄虽已远去,但英雄精神长存。

什么是英雄精神?

在战争年代,是“救亡图存”的爱国精神。

在发展时期,是“卧薪尝胆”的奋斗精神。

在平常日子,是“克已奉公”的奉献精神。

无数英雄儿女为了国家解放和民族独立,不怕牺牲、前赴后继,将“家国情怀”和“绝对忠诚”镌刻在红色胶东的热土上。进入新时期,广大英雄儿女也将继续汲取这份精神力量,在自己的岗位不断耕耘,无私奉献。

时空在变迁,英雄主义也被赋予了不同的内涵,但英雄精神必将代代相传。(Hi威海客户端记者 李松蔚 文/图)