给“蜗牛”找个舒适的家

第一届威海市文明家庭获得者姜新、隋秋凤家庭——

给“蜗牛”找个舒适的家

◎记者 杜晓莹

2月28日下午,第一届威海市文明家庭颁奖仪式上,第一个上台发言的获奖者姜新没有讲话稿,全场即兴发挥,这场貌似“跑题”的发言却让台下不少观众为之动容,几度落泪。

姜新讲述的是白手杖公益服务队为智障青年建起一个阳光家园的故事。他坦言:“我知道今天的会议挺重要的,讲这些话就是希望能为孩子们引来多一点关注,让他们往后的日子更顺一些……”

颁奖一结束,姜新就急着走:“我要赶回去给孩子们发工资啊!”

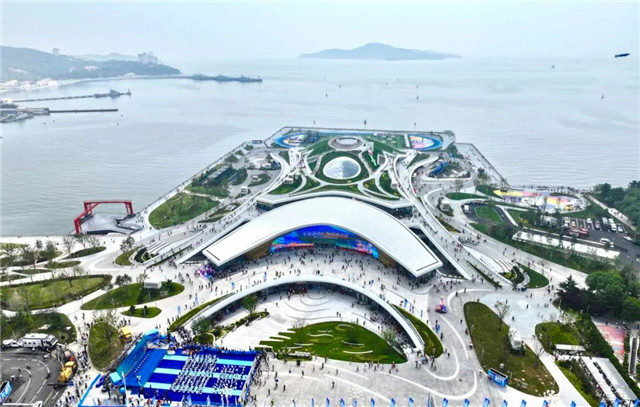

姜新(右一)、隋秋凤(右二)带领孩子们一起研磨艾叶。记者 朱春晓 摄

家,是不离不弃的地方

故事发生在去年5月。姜新发起的白手杖公益服务队经常走进福利院和自闭症学校,为一些智障青少年做脏腑推拿。

一次,一位家长在一旁抹起泪来。姜新问:“大姐,您这是怎么了?”

“我不奢望我的孩子能成家立业,只希望我闭眼的那一刻能看见他有个活路……”姜新听得心里发酸。学校校长告诉姜新,这些孩子毕业就等于“回家”,校园时光或许是他们最快乐的日子。

智障人士被称之为“蜗牛”,从学校毕业后的“蜗牛”孩子只能“蜗”在家中,背负着孤单这个重重的“壳”,他们也期待有生活、有朋友,能融入社会这个大家庭来。

同为残疾人的姜新仿佛看到了自己的“昨天”。要是没有父母和全市爱心人士的帮助,也不会有自己的今天。在姜新心里,家,就是不抛弃、不放弃的地方。

姜新总说,虽然是残疾人,但不要总想着社会能给自己什么,而是要通过努力走向社会、融入社会、服务社会,为“大家庭”贡献一点力量。

多年前,盲人也被公认为不能工作。但如今,多少盲人靠本事在谋生。那么,这些孩子为什么不行?和妻子隋秋凤及志愿者们商量后,姜新决定,再苦再难,也要为这些孩子“谋”一条出路。

一向乐观的姜新发现,这些孩子也像“蜗牛”一样单纯、认真、肯吃苦。结合自己熟悉的盲人推拿、中医理疗,姜新想到一个金点子:让孩子们磨艾绒吧。

与机器磨制的艾绒相比,手磨艾绒不仅货真价实,更能最大程度保持艾叶的药性,但工序重复枯燥、耗时耗力。这不正是适合孩子们的“好差事”么?

姜新与志愿者们组织了一次试验。没想到竟有40多名孩子报名参加。让他更惊讶的是,这些孩子都能出色胜任。姜新第一批选拔了10名优秀学员“入职”,在市民政局及残联的帮助下,创立了全国第一个智障人士石磨艾坊。

爱,是我们共同的家

“叔叔、阿姨们好!我们的口号是,石磨艾坊,健康共享!”3月1日下午,位于古寨东路158号的石磨艾坊又迎来了一批参观的党员。

摘艾、挑拣、磨制、捣制……10位“小能人”把艾绒的制作工序展示给参观者。18岁“宣传员”李想还说起了最拿手的“三句半”:“艾坊孩子坐一排,艾绒出自你我他……”

每个孩字每天最多能磨制出50克艾绒。这些手工艾绒,会被志愿者们手工缝成红彤彤的“艾心肚兜”“艾粉香囊”等产品。

因为要守在艾坊,这几个月姜新和隋秋凤的推拿店白天几乎都关着门。付出总有回报,让所有人惊喜的是,艾绒产品在年前被爱心企业和爱心人士大量订购。不到两个月,产品销售收入接近3万元。

腊月二十六,10位孩子和家长被姜新邀请来参加联欢会。最后一个节目,每位志愿者领着孩子们上台,喊出孩子的名字并说:“你给我们带来了快乐,我们爱你!”然后,志愿者往孩子手里塞了一个鼓鼓的红包。

“这是什么啊?”孩子们有点惊奇,打开红包一看是自己用双手赚来的薪水,他们脸上的笑容比天使还纯真。那一天,家长群里说的最多的一句话就是:“大恩不言谢!”

“这几个月也是我们最快乐的日子,孩子们有一双‘隐形的翅膀’!”姜新常想,不是他在帮助这些“蜗牛”青年,而是他们给大家带来了无限快乐。爱,为“蜗牛”青年及志愿者们建起了同一个温暖的家。

每天,隋秋凤都乐此不疲地为孩子们制作活动小视频,志愿者里有两位患乳腺癌的大姐,现在经常被逗得笑声爽朗……有一回下雪,路面很滑,姜新被这群孩子们挽着胳膊走。突然,李想喊了一句:“姜老师,我想做你的眼!”姜新感动得落下泪来。

就在前一天晚上,姜新的手机又“蹦”出一条来自家长的感谢微信:“感恩感谢姜老师及艾坊爱心姐姐们!你们的付出换来了每个孩子的快乐和成长,让我们也看到了希望……”这些话语让姜新更有力量。

“蜗牛”的创业路还很漫长,必须得有打硬的产品。这不,石磨艾坊马上要推出“踩福走字儿”的艾绒鞋垫及车挂香囊,姜新还想着带“蜗牛”青年走进社区、走进旅游景点,推介这款象征着幸福威海的阳光产品。

|