“好家风,是我们的传家宝”

第一届威海市文明家庭获得者王金明、王永乐家庭——

“好家风,是我们的传家宝”

◎记者 初佳伦

沙发,茶几,电视机,陈设简单的客厅,承载了王金明一家多年的回忆。父亲还在的时候,每到傍晚,伴着电视机里的《七侠五义》,王金明一家总会倚着沙发看书,享受难得清闲时光。

和父母同住21年没红过脸,家中藏书多达900余本……数字无声诉说着王金明一家的好家风。“要说和其他家庭不一样的地方,大概是孝顺老人和爱读书吧。”王金明笑着说。

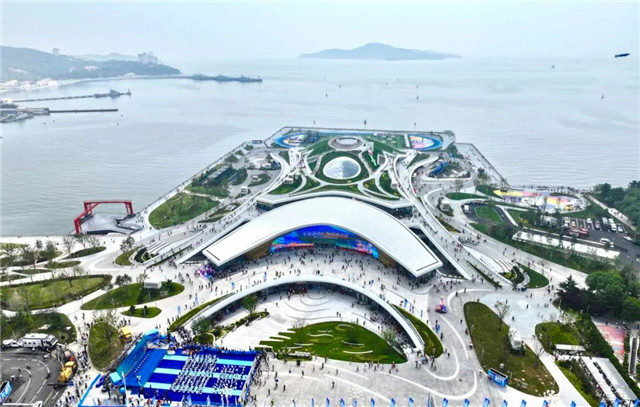

王金明(左)、王永乐在翻看家庭相册。 记者 刘志鹏 摄

“儿媳妇让我多活十年”

“都说两辈人住不到一起,爸妈和我们住了21年,一直和和睦睦。”王金明的记忆在书桌前飘远:“去年3月,父亲走了。他说,是儿媳妇让他多活了十年啊……”

1997年,为方便照顾,王金明夫妻把诸城老家的父母接到威海,一家五口住在了一起。

初来乍到,老两口有点不适应。威海人的口音、居住环境和诸城完全两样。看着外面街道车水马龙,老爷子心里直打鼓:“这一出门,还能找到回家的路吗?”

王永乐心思比丈夫细腻。每次一回家,看老两口笑容下掩不住的失落,她心里便明白了七八分。她和丈夫商量,是不是多带老两口出去转转?俩人一拍即合。

往后的日子,每逢下班、周末,王永乐总会带二老出去走走。一家人住七楼,王永乐扶着他们慢慢上下楼;二老喜欢在广场唠嗑,她到处挑选,买了个带靠背的马扎……

渐渐地,两位老人散步、买菜,变得熟门熟路,还和周围邻居打成了一片。在广场聊天的时候,邻居们感叹:“不是亲闺女,谁能这么陪?”老爷子爽朗一笑:“还真不是,但胜似亲闺女!”

和公婆住在一起21年,王永乐和他们没闹过红脸不说,还当了不少次“和事佬”。“2000年前后,每次写信,我的父亲总会让我好好孝敬公婆。”其实不用父亲提醒,王永乐心里也有数。

刘公岛、成山头、海水浴场……威海的大街小巷和山海岛泉,都曾留下两位老人的足迹。王金明的母亲曾感叹:“能看到这么精彩的世界,死了也值啊!”

可惜岁月不留人。2018年3月,王金明的父亲重度心衰,住进医院ICU病房,白天王金明陪床,晚上王永乐守着。平时,老爷子喜欢给他们讲些生产队的事,王永乐一一记在心里,“这时候拣选有趣的聊,想让老人开心起来”。

当年3月21日,老人叶落归根,在诸城老家去世,享年82岁。临走前,他念叨着:“我这身子70岁就该垮了,是儿媳妇让我多活了十年啊。”

家里的书单越拉越长

“2018年3月21日,屹立在我生命中的那座高山轰然倒下了……”去年端午,王金明写下一篇万字长文,缅怀父亲。王金明尤擅诗词、散文,文风厚重。他坦言,自己的文风得益于父亲的言传身教。

王金明的父亲喜欢听书,赶大集听说书是那时候难得的文化活动,王金明抢着和父亲一道儿。只要两三毛钱,《七侠五义》《三国演义》里的典故,说书人信手拈来。回过头来,七八岁的王金明又能绘声绘色地给村里人讲述,仿佛一个“小夫子”。

听书,这个父亲保持到老的爱好,成了王金明知识的启蒙。

从初中到大学,《七侠五义》到《四书》《五经》,他的书单越列越长,读书成了他生活的一部分。每天晚上,他总要拿出一小时,咂摸着书里的滋味:“没有谁是一座孤岛,每本书都是一个世界。”

见他读着有意思,妻子和儿子也加入到读书行列。为让一家人有更多的话题,王永乐不断充实着家中的藏书,除了诸子百家,又多了汪国真、陈寅恪、巴尔扎克……家里的餐桌、床边,甚至马桶盖上都是书。

就在这读书的日子里,他的儿子上了大学。临别前,王金明送上了一份特殊的礼物:“理科要学好,文学也别放下。《四书》《五经》这些书带着,得闲了就看看。咱们中国人,不能忘了老祖宗的东西!”

每到固定的读书时间,氤氲茶香里,唯有翻书声。转眼二十年,王金明一家的书单越拉越长,书柜里存放书籍900多本,不断丰富着一家人的精神文化生活。

现在,王金明每年在《中华诗词》和各类地方报刊发表的诗词就有50多篇,2013年还出版了个人文集《花落尘香》。王金明说:“读书和孝老的好家风,是我们家的传家宝。”

|